「頑張れば上手になる」は本当か?

夏休みは、部活動や合宿、練習試合など、子どもたちが運動に打ち込む時期です。「やればできる」「ここが勝負どころ」といった声かけに応え、本人のやる気も自然に高まります。しかし、ここで立ち止まって考えたいのが、「がんばること」にはリスクもあるということです。

実際、夏休み期間中や後に、膝や腰などに違和感を訴える子どもたちが多くなるのも事実です。転倒や衝突といった明らかな怪我がないにもかかわらず現れる痛み。その多くが、「オーバーユース障害(使いすぎによる障害)」と呼ばれる慢性障害です。

努力は重要ですが、「頑張れば上達する」という考えだけでは、成長期の身体に過剰な負荷をかける危険性があります。本稿では、成長期の生理学的特性とオーバーユース障害の科学的背景について解説し、子どもたちを守るために大人が知っておくべきポイントをお伝えします。

「オーバーユース障害」とは ~成長期に多い「目に見えない」ケガ~

オーバーユース障害とは、筋肉や腱、骨などに繰り返し加わる小さな負荷が蓄積し、慢性的な炎症や組織損傷を引き起こす障害の総称です。

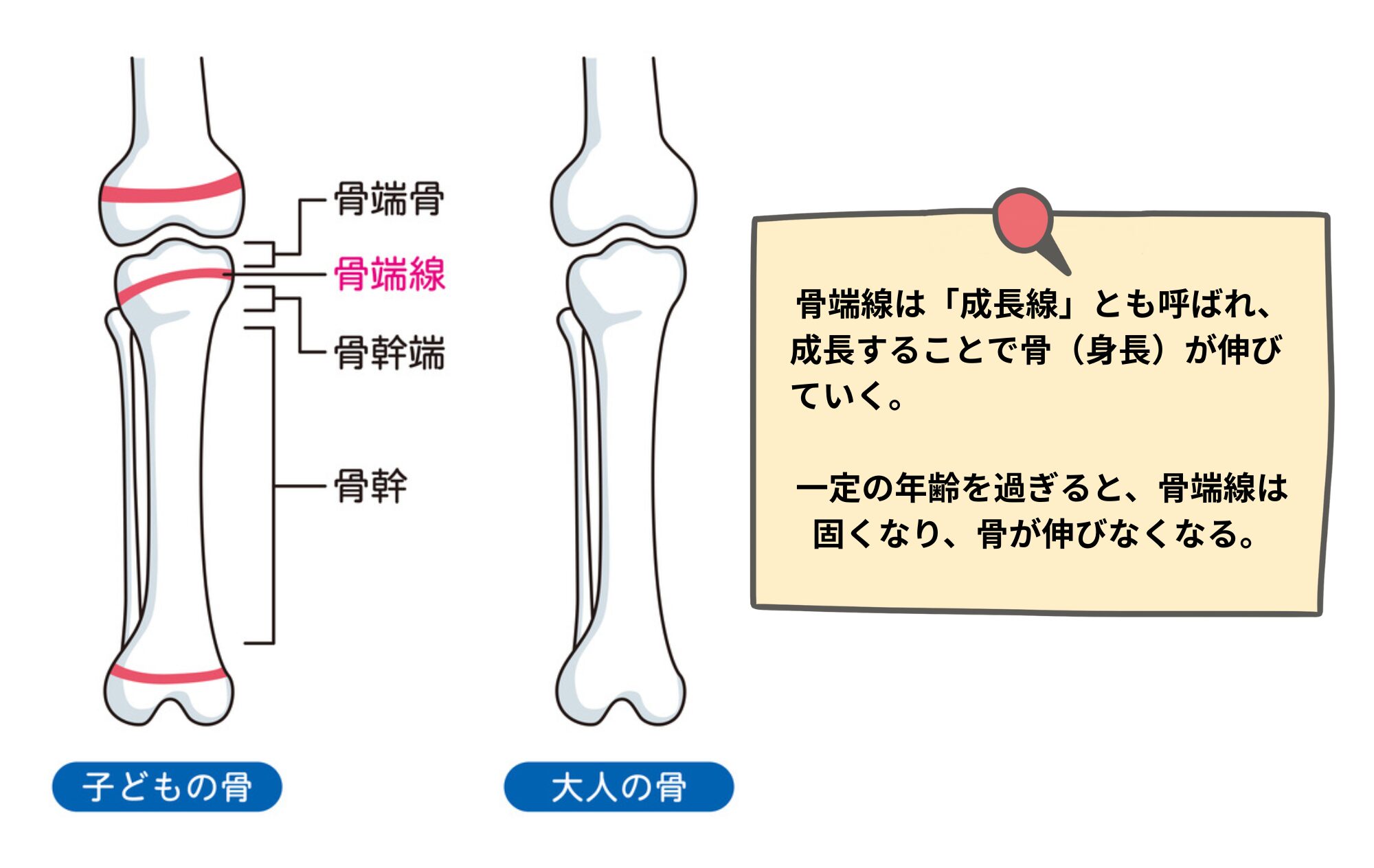

大きなケガとは違い、痛みがゆっくりと現れたり、明確な原因が見つからなかったりするため、見逃されやすいのが特徴です。特に成長期の子どもは、骨の成長に関わる「骨端線:こったんせん(図1)」という軟骨部分がまだ固まっておらず、筋肉や腱も発達途中のため、成人よりケガのリスクが高い状態にあります。

そのため、成人であれば筋肉や腱で吸収できる負荷が、成長期では骨端線や付着部に集中しやすく、シーバー病(かかとの骨端線への反復刺激)やオスグッド・シュラッター病(膝下の成長軟骨への牽引ストレス)といった成長期特有の障害が発生します。

さらに、筋力や柔軟性の発達スピードは個人差が大きく、同じ年齢でも負荷耐性には差があるため、一律に練習量を増やすことはリスクとなります。

成長期のからだの特徴 ~骨端線と成長のアンバランス~

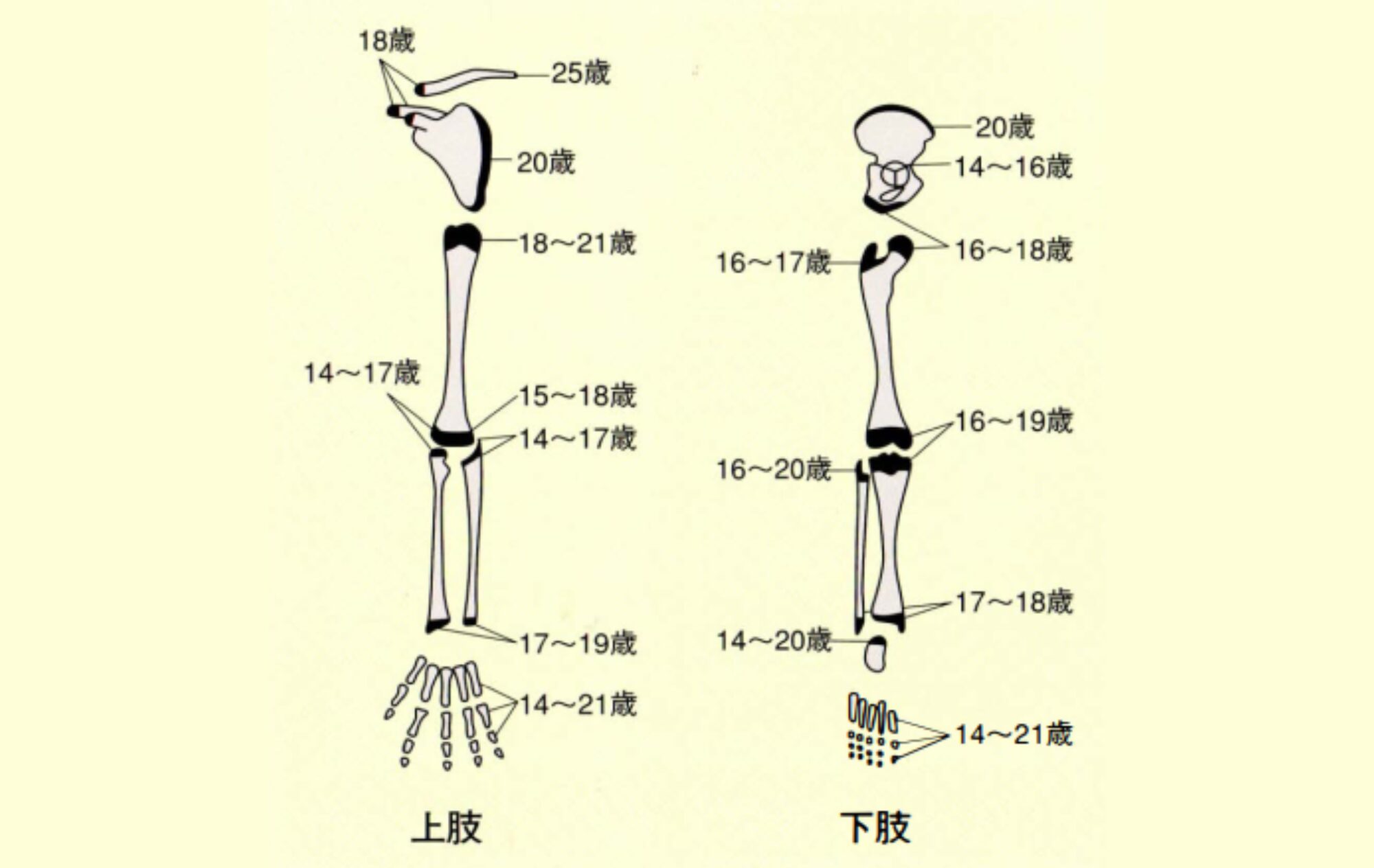

成長期には「骨が最も伸びる時期」と「骨が最も弱い時期」が重なることがあります(図2)。

(文献1より転載)

過去の研究でも示されているように、この時期は骨の端の軟骨部分である骨端線が構造的に脆弱で、強い引っ張りや圧迫に弱いです。また、骨の長さが急激に伸びるのに対して、筋肉や腱の伸びが追いつかず、体の柔軟性が低下したり、関節の可動域が狭まったりします。

さらに、神経系の発達もまだ未熟なため、疲労や過負荷がかかると、フォームの乱れや力の入れ方のバラつきが生じやすくなり、ケガのリスクが高まります。これらの成長特性が重なり合い、外からは見えにくい慢性的なケガが発生しやすい環境を作り出しています。

成長のペースは身体の部位や器官によって異なります。特に、骨に比べて筋肉や腱の発達は緩やかで、骨が急激に伸びる時期に筋肉や腱の成長が追いつかないことがよくあります。これにより、柔軟性が低下したり、関節の動きが制限されたりして、ケガのリスクが増します。

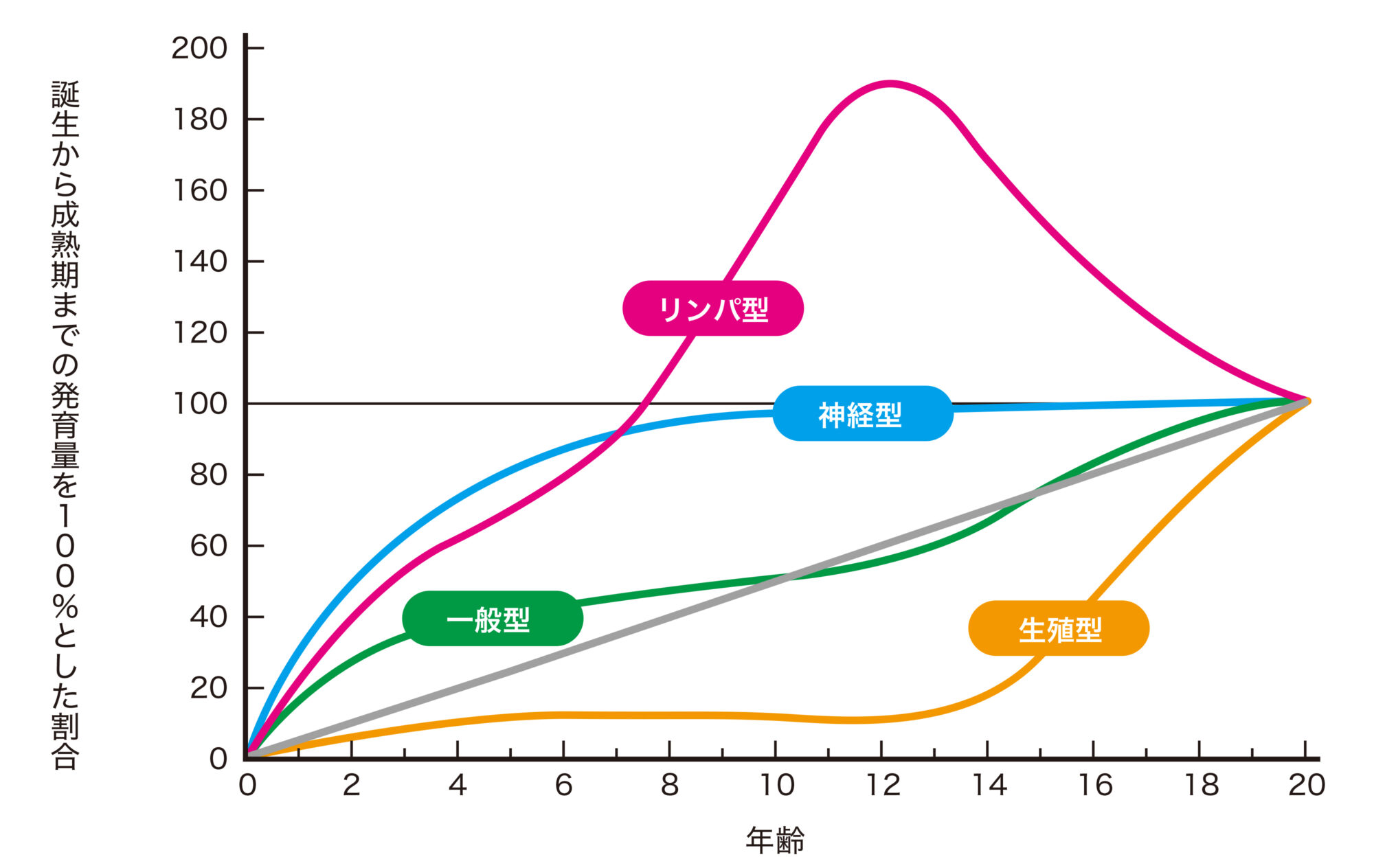

この発育の多様性は「スキャモンの発育・発達曲線(図3)」に示されているように、身体の各器官が異なるタイミングで成長することを示しています。

このことを理解して、5~8歳頃はバランス動作や反射神経の技術訓練、9~12歳頃は持久力の養成、13~16歳頃は筋力トレーニングを段階的に行うなど、年齢や発達段階に応じた安全で効果的な運動指導を行うことが重要です。

特に、身長が最も伸びる時期(最大身長発育速度:PHV、男子12.8歳、女子10.6歳)は、骨や筋肉、腱の成長バランスが崩れやすく、障害が起こりやすいことも覚えておきましょう。

早期専門スポーツ特化のリスク

「好きなスポーツに集中して取り組みたい」という気持ちはとてもよくわかります。実際、多くのトップアスリートも幼いころから特定のスポーツに熱心に打ち込んでいます。しかし、近年の研究では、成長期の子どもが一つのスポーツに絞りすぎると、ケガのリスクが高まることがわかってきました。

具体的には、以下の報告があります。

・年齢(歳)を超える時間(時間数)を専門スポーツに費やすと、ケガのリスクが増える

・専門スポーツに費やす時間と自由に遊ぶ時間の比率が2:1を超えると、障害が増えやすい

・早期に専門スポーツに特化することで、重度のケガが起こりやすくなる

つまり、同じ動作を何度も繰り返したり、同じ体の部位に負荷が集中したりすることで、成長期の骨や筋肉は回復が追いつかず、疲労やダメージが少しずつ積み重なってしまうのです。

ここで興味深いのは、実はトップレベルの選手ほど子どもの頃に遊びの時間を多く持ち、他のスポーツも経験していることがわかっています。例えば、ドイツのサッカー選手の調査では、代表選手は専門的な練習時間だけでなく、他の競技の遊びや練習にも多くの時間を割いていたことがわかっています。

さらに、一つの競技に特化しすぎるとケガのリスクが高まる一方で、遊びを通じて多様な動きを経験する選手はケガを繰り返しにくいというデータもあります。

これらについては、単純に「良い・悪い」と決めるのが難しいところです。もし、早い段階で専門スポーツに取り組むことを選ぶなら、そのリスクをしっかり理解し、普段以上に丁寧にケアや負荷管理を行うことが大切です。

例を挙げれば、練習後のストレッチを入念に行う、定期的に休息日を設ける、痛みや違和感を感じたらすぐに相談する習慣をつけるなどは、ケガを防ぐ助けになります。

保護者の方は、「好きなことを続けさせたい」という気持ちと、「健康で長くスポーツを楽しんでほしい」という気持ちのバランスを考えながら、無理のないペースで成長をサポートしてあげてください。

予防のカギは「負荷管理」と「柔軟な対応」

子どもたちの健やかな成長とスポーツ継続のためには、以下のポイントを押さえることが大切です。

・負荷のモニタリング

練習時間や強度を急激に増やさず、徐々に段階を踏んで増やしていきます。毎日連続して過度に頑張らせないように心がけましょう。

・計画的な休息日

週に1〜2日は完全に休む日、あるいはウォーキングや軽いストレッチだけを行う「アクティブレスト日」を設けましょう。

・柔軟性と体幹の強化

日々のストレッチやバランストレーニングは筋肉や関節の柔軟性を高め、ケガの予防につながります。特に成長期は筋肉が硬くなりやすいので、毎日の習慣として取り入れましょう。

・自己申告の習慣づけ

「痛い」「違和感がある」と感じたら無理をせず、すぐに伝えられるような環境づくりが大切です。親や指導者が「無理しなくていいよ」「休んでいいんだよ」と声をかけましょう。

日常生活でできる具体的なケア(実践例)

・練習後は必ずストレッチをして、筋肉や腱をゆっくり伸ばす。

・休息日はテレビを見たりゲームをしたりするだけでなく、軽い散歩や遊びを取り入れて体を動かす「アクティブレスト」を意識する。

・運動量が多い時期は、毎日の睡眠時間を十分確保し、疲れをしっかり取る。

・「痛い」と言われたらすぐに専門家(整形外科やスポーツドクターなど)に相談する。

近年の異常気象と疲労の〝重なりリスク〟(プラス知識)

地球温暖化に伴い、夏季の高温環境下での練習によるリスクは急激に高まっています。

高温・多湿下では、体温調節機能に負荷がかかり、筋肉の回復速度が遅れ、集中力・判断力も低下し、フォームの崩れと疲労蓄積が重なって障害を誘発しやすくなります。

運動前後の水分・電解質補給、涼しい時間帯での練習設定など、暑熱環境への対処も、今後は〝予防医学〟の一環として必要不可欠です。

頑張る力を「守る」「育む」視点を

成長期の運動指導で最も重要なのは、ただ「頑張らせる」ことではなく、「頑張り続けられる力」をいかに長く育てていくかです。

過剰な負荷をかけて選手生命を縮めるのは、本末転倒と言わざるを得ません。適切な休養の確保は決して「甘え」や「手抜き」ではなく、科学的根拠に基づく最良のパフォーマンス戦略です。むしろ、「戦略的な休息なくしては最高の成果は得られない」というのが、現代のトレーニング科学の普遍的な真実だと考えます。この考え方を理解し、実践することが、子どもたちの未来を支える大切なポイントです。(前道 俊宏)

【引用文献】

1) 日本小児整形外科学会スポーツ委員会編著 : 成長期のスポーツ障害-早期発見と予防のために-

2) Jayanthi NA etal.: Sports-specialized intensive training and the risk of injury in young athletes: a clinical case-control study., Am J Sports Med., 43(4) 794-801 (2015)

3) 帖佐悦男 : 小児のスポーツ傷害(外傷と障害), Journal of Clinical Rehabilitation, 27, 866-873 (2018)

4) 帖佐悦男:子どもの運動器疾患とロコもティブシンドローム予防-体を動かすことの大切さ-, Journal of Clinical Rehabilitation, 58, 925-932 (2021)

5) Jayanthi NA etal.: Health Consequences of Youth Sport Specialization., J Athl Train., 54(10) 1040-1049 (2019)

【前道先生への質問を募集します!】

トレーニングや怪我予防など、読者の皆さんが持つ疑問に前道先生がお答えします。

五輪やトップスポーツ現場での経験を持つ有識者から直接アドバイスいただける機会は少ないので、ドシドシ質問をお寄せください。質問はこちらから。

※返信のために、お名前(ハンドルネームでも可)・連絡先(メールアドレス)が必要になります。

前道俊宏(早稲田大学スポーツ科学学術院講師、東洋大学ライフイノベーション研究所客員研究員)

日本スポーツ協会公認アスレティックトレーナー(JSPO-AT)、鍼灸あんまマッサージ指圧師。スポーツ医科学・臨床現場を架橋する研究を推進し、運動器障害の評価と予防、介入効果の可視化に関する研究に従事している。