歯磨剤の分類

歯磨剤は歯磨き時に歯ブラシにつけるもので、成分により清掃効果を高めたり、虫歯を予防したりするなどの作用があります。

歯磨剤のように人体に用いる商品は、安全性や品質、有効性などを適正に確保するために法律で規制されています。

薬機法という法律における分類では、歯磨剤は基本成分のみで作られる「化粧品」と、さらに薬用成分を配合した「医薬部外品」の2種類に分けられます。

化粧品としての歯磨剤は、歯の清掃効果を高める研磨剤や発泡剤等を含みますが、医薬部外品としての歯磨剤はさまざまな成分を含むため、それぞれの詳細を解説します。

歯磨剤の効果や成分

各成分の効能・効果を十分理解して、商品を選ぶ時の参考にして下さい。

・研磨剤

着色や汚れを除去するのに有効です。主な成分として無水ケイ酸、リン酸水素カルシウム、水酸化アルミニウムなどがあります。

・発泡剤

歯磨剤を口内の広い範囲に行き渡らせ、汚れを浮かせる効果があります。主な成分として、ラウリル硫酸ナトリウムなどがあります。

・清涼剤 / 香味剤

歯磨剤の味や風味の成分で、清涼剤は爽やかな息を作るのに重要な成分ですが、現在市販の歯磨剤が含むハーブの種類は、ミント系を中心にジャスミン、ローズマリーなど、実に多彩です。

ただし、歯磨剤による口臭改善は「マスキング効果」が中心で、ミント等の香りを口臭の上にかぶせて臭いを感じにくくさせているに過ぎず、効果はあくまでも一時的です。

・歯質強化成分

フッ素は歯に浸透して、より強固な結晶構造にするのに加え、細菌が産生する酸を抑制する効果もあります。フッ素を含有する成分として、フッ化ナトリウムやモノフルオロリン酸ナトリウム、フッ化第一スズなどがあります。

歯科医院で実施するフッ素塗布は高濃度のフッ素ですが、歯磨剤のフッ素は低濃度なため、毎日のブラッシングで使うことが重要です。

・殺菌成分

虫歯や歯周病は虫歯菌や歯周病菌といった細菌によってひき起こされる疾患ですので、原因菌を抑える殺菌成分は予防歯科の観点からも大切です。

殺菌成分には、塩酸クロルヘキシジンや塩化セチルピリジニウム(CPC)、イソプロピルメチルフェノール(IPMP)などがあります。

・抗炎症成分

炎症を和らげ、痛みや腫れといった症状を鎮静化させる効果が期待できます。例えば、歯周病が原因により歯ぐきに炎症がある時に使えば効果的です。

抗炎症成分には、β-グリチルレチン酸やグリチルリチン酸ジカリウム、グリチルリチン酸アンモニウムなどがあります。

その他にも商品により異なる成分が含まれており、血行促進成分(酢酸トコフェロール・ビタミンEなど)、歯石沈着防止成分(ポリリン酸ナトリウムなど)、歯ぐきを引き締める収歛(しゅうれん)成分(塩化ナトリウムなど)、知覚過敏の症状を軽減する成分(硝酸カリウムなど)があります。

ただし、歯の色自体を白くするホワイトニングについては、日本では薬機法で過酸化水素などの漂白成分を歯磨剤に配合することが禁じられているので、歯磨剤に期待できる美白効果はあくまでも歯の〝表面〟を白くすることだけです。

目的に応じて、適切な商品を選びましょう。

歯磨剤は適量を使おう

歯磨剤は多く使うほど効果的だとは必ずしもいえません。

歯磨剤の多くがミント等の清涼剤を含むため、清涼剤のスーッとした爽快感で、十分磨けていなくても磨けたという錯覚に陥いる可能性があります。

また、歯磨剤の発泡剤はブクブクと泡が汚れを浮かす効果がありますが、すぐにうがいしたくなり、十分に磨かないまま短時間で歯磨きを終えてしまう可能性もあります。

この防止策として、歯磨剤はいきなり使わず、まずは歯ブラシだけでブラッシングに専念して汚れを落とします。その後で歯磨剤を使って磨けば歯磨剤は少量で済み、仕上げ磨きの効果がアップします。しかも、配合成分も歯や歯ぐきにより効果的に作用し、かつ経済的です。

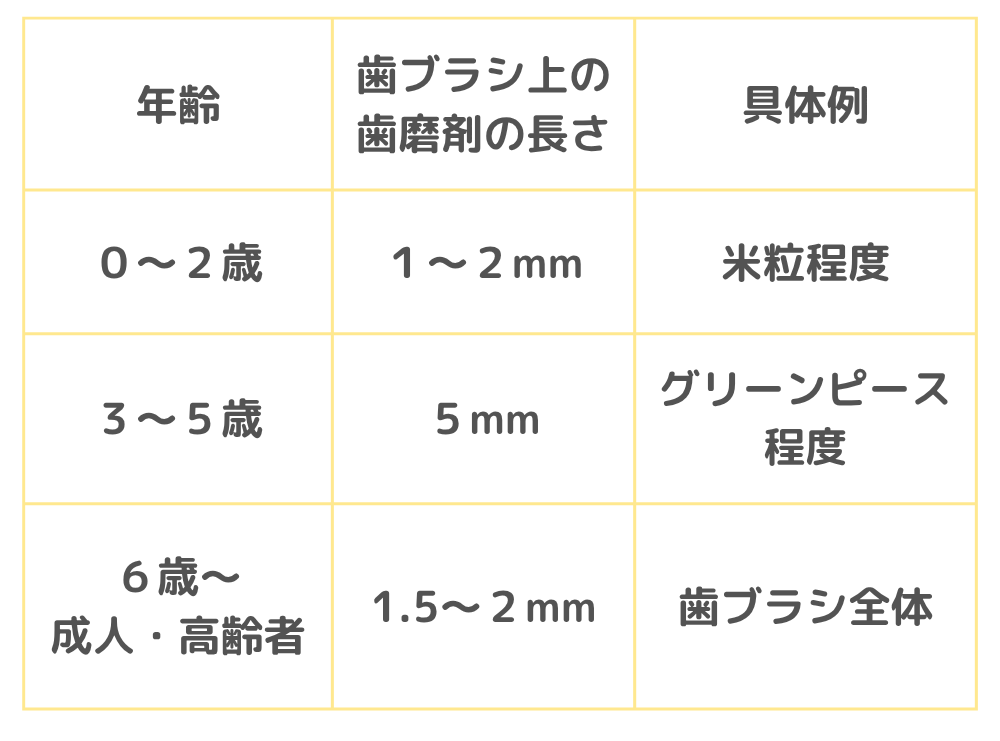

2023年、日本の4学会(日本口腔衛生学会、日本小児歯科学会など)が合同で、フッ化物配合歯磨剤の推奨する利用方法について提言しましたが、適切な歯磨剤の使用量の記載があるので参考にしてください(図1)。

液体歯磨剤と洗口液の違い

歯磨剤には液体タイプがありますが、液体の口腔ケア用品である洗口液との違いをご存じでしょうか?

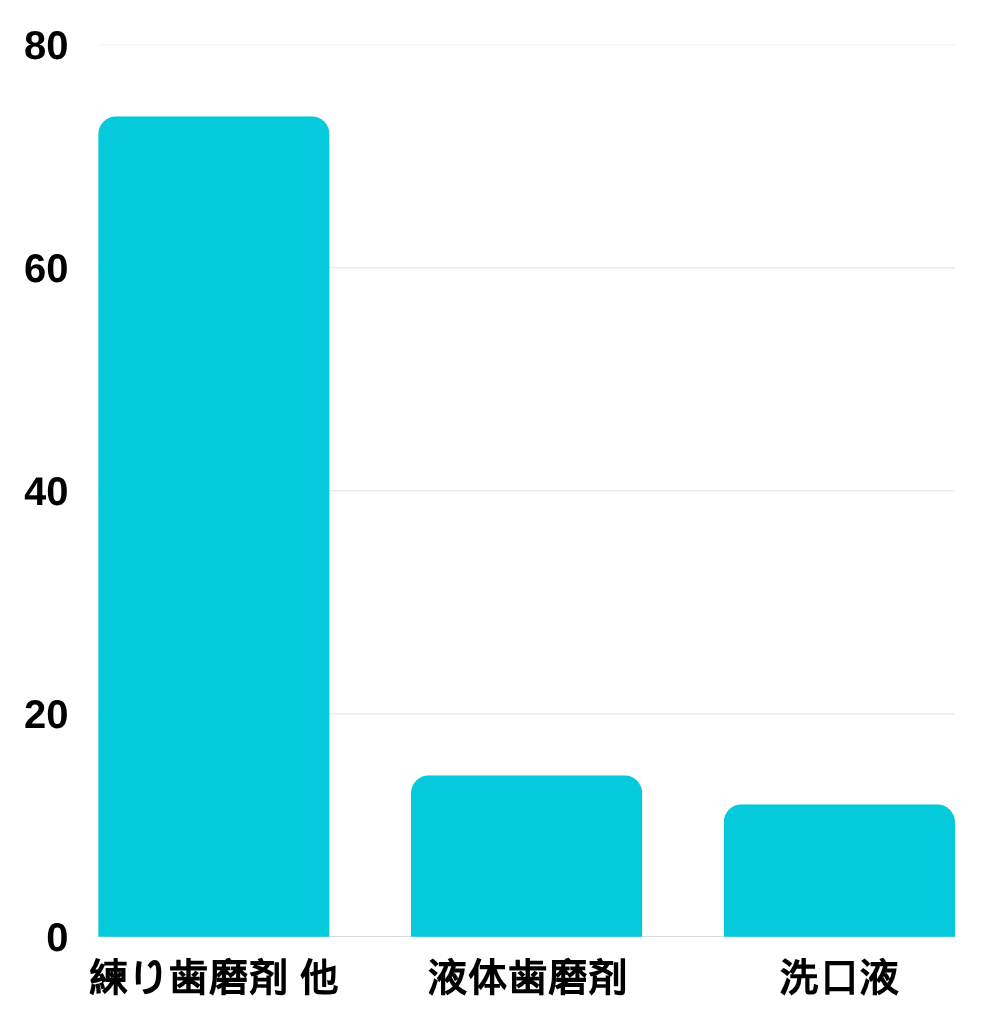

2025年の日本歯磨工業会の統計データでは、液体歯磨剤と洗口液の歯磨剤全体に占める比率は、価格の比較で液体タイプが14.5%、洗口液が11.9%になり、前年度と比べていずれも増加傾向です(図2)。

・液体歯磨剤

チューブタイプの練り歯磨剤と同様に歯ブラシで磨く時に用い、口に含んですすいだ後にブラッシングすると効果的です。

液体歯磨剤の利点は、練り歯磨剤より口の隅々に成分が行き届きやすく、研磨剤を含まないため、歯や歯ぐきを傷付けずに優しくケアできます。

ただし、口に含んでブクブクうがいするだけでは効果が不十分なので、必ず歯ブラシによるブラッシングが必要です。

・洗口液

すすぐだけで、口の中の食渣(食べカス)や歯垢(プラーク)といった口内トラブルの原因を洗い流すため、歯磨き前やブラッシングの磨き残し対策として歯磨き後の仕上げで使いましょう。

また、外出中や忙しくて歯磨きができない時、ちょっと口の不快感が気になる時などに、すすぐだけで手軽に口をスッキリ清潔にできます。

正しく使い分けて効果的に活用しましょう。

歯磨きの基本は、やはり歯ブラシによるブラッシング。歯磨剤はあくまでも補助的なものですが、効果的に活用して歯や歯ぐきの健康を守ってくださいね。(島谷 浩幸)

【参考資料】

・島谷浩幸:頼れる歯医者さんの長生き歯磨き, わかさ出版 (2019)

・日本口腔衛生学会,日本小児歯科学会,日本歯科保存学会,日本老年歯科医学会:4学会合同のフッ化物配合歯磨剤の推奨される

利用方法 (2023)

・日本歯磨工業会:歯磨出荷・輸出入統計 (2025)

島谷浩幸(歯科医師・歯学博士/野菜ソムリエ)

1972年兵庫県生まれ。堺平成病院(大阪府)で診療する傍ら、執筆等で歯と健康の関わりについて分かりやすく解説する。

大阪歯科大学在籍時には弓道部レギュラーとして、第28回全日本歯科学生総合体育大会(オールデンタル)の総合優勝(団体)に貢献するなど、弓道初段の腕前を持つ。

【TV出演】『所さんの目がテン!』(日本テレビ)、『すこナビ』(朝日放送)等

【著書】『歯磨き健康法』(アスキー・メディアワークス)、『頼れる歯医者さんの長生き歯磨き』(わかさ出版)等

【好きな言葉】晴耕雨読

【趣味】自然と触れ合うこと、小説執筆

【X】https://twitter.com/@40124xxx

【note】note.com/kind_llama853