運動パフォーマンスの向上やコンディショニングに役立つサプリメントや食品の成分について、10年以上にわたる業界取材や市場を観察してきた立場、研究成果などから独自に評価。

以下の評価は、専門家や研究者らから妥当性のある意見や指摘があれば、追加・修正する。以前ダメだった物が、現在になって評価が見直されることは多々あり(逆もしかり)、事典でもこれを踏襲して逐次アップデートしていく。

情報を更新した場合、修正箇所、日時、意見・指摘が〝採用〟された方の所属・氏名(任意)を明記。「みんなで作り上げる」を意識したい。

なお、サプリメントについては基本、成長期以降(15歳以上)を対象とする。原料の仕様(原産国や配合・抽出方法など)によって、期待される効果が若干異なる物もあり、ここではあくまで一般論として挙げる。

(編集部、ISSNスポーツニュートリションスペシャリスト Kiyohiro Shimano)

①成分の概要

正式名は、β-ヒドロキシ-β-メチル酪酸(beta-hydroxy-beta-methylbutyrate:HMB)。HMBは、アミノ酸の一種「ロイシン」の体内における代謝産物として知られ、遊離酸型(液状:HMB-FA)とカルシウム型(粉末:HMB-Ca)に大別される。日本では2010年代後半から市場に出回り、配合商品が販売されている。

②成分摂取のメリット(期待される主な効果)

1) 筋タンパクの合成促進と分解抑制(筋肉損傷の軽減と回復)

2) 筋力増強(パワーアップ)

③摂取を支持するエビデンス

・筋力トレーニング中の筋損傷の抑制と筋肉量の増加1)

被験者41名をHMB摂取1日0/1.5/3gの群に分け、3週にわたって週3回1.5時間のウェイトトレーニングをさせたところ、HMB摂取群は2週後から筋分解を示す指標「尿中3-メチルヒスチジン」の減少がみられた。

被験者28名をHMB摂取1日0/3gの群に分け、7週にわたって週6回2~3時間のウェイトトレーニングをさせたところ、HMB群は試験開始2週目、4~6週目に除脂肪体重が有意に増加した。

・1日3g・12週以上の摂取は50歳以上の筋肉量などを改善(研究データベース解析)2)

アメリカ、ヨーロッパ、アジアでおこなわれた計21件のランダム化比較試験の研究結果をデータ解析。対象は50歳以上男女1935名で、1日3gのHMBを12週間以上摂取したところ、筋肉量・筋力・身体機能の改善がみられた。

・国際スポーツ栄養学会(ISSN)の見解3)

ISSNに属する研究者らがHMB摂取によって見込まれる効果(研究成果)を追加検討し、12項目について確認した。

※クレアチンとHMB併用摂取はパフォーマンス維持に変化なし4)

大学ラグビー男子選手16名を対象に秋季シーズン中の6週間、①HMB5g+クレアチン5g/日摂取群、②クレアチン5g/日摂取群に分け、シーズン後に体組成・筋力・スプリント能力を測定。

10週間のウォッシュアウト(摂取効果の影響を排除)期間を経て、春季シーズン中の6週間、選手を入れ替えて①②を摂取させ、シーズン後に3項目を測定したところ、有意な変化はみられなかった。

④摂取のデメリットと推奨年代

運動をする人にとって大きなデメリットはなく、否定的な研究(論文)も確認できない。

運動をする人全般、筋肉量が減少する50歳以降など全世代での摂取が推奨され、効果も期待できる。

ただし、体ができ切っていない15歳以下は摂取を考えたい。

⑤望ましい摂取タイミング・摂取量・相性

運動後が望ましいとされるが、体内への代謝効率(時間)を考えると、運動前に摂取して運動中・運動後に得られる効果の最大化を図るのも一考。

国内外の研究データから総合すると、概ね1日1.5~3gの継続摂取で効果が期待できる。

筋肉損傷の軽減と回復はどの競技でも問われるものだが、パワー系競技とは特に相性が良い。自身の競技タイプと合わせて摂取を検討したい。

⑥ドーピングリスク

最新のドーピング禁止リストに記述はなく、摂取によって違反した事例も確認できない。

安全性についてもっと詳しく知りたい場合、薬剤師ら専門家からのアドバイスを受けたい。

⑦ジャッジ(寸評)

筋損傷の軽減・回復、筋合成の促進と、一挙両得ともいえる〝筋肉へのダブル効果〟で、欧米のボディビルダー界隈に絶大な人気を博し、だいぶ遅れて日本へ上陸した。

当時、HMBを取り扱う原料メーカーはそれほど多くなかったものの、スポーツサプリのブランドを中心に販売を強化していた動きもあり、海外と同様、日本で広まっていくだろうと予測していた。

ただ、日本は独自の市場を形成する傾向にあり、海外ほど爆発的な人気を得るには至らなかったと感じる。目新しい原料は、大手ブランドが採用に消極的な傾向もある。

現状では、効果やメリットをきちんと理解するブランドが採用・商品化し、高品質を保ったことで、ユーザーから一定の認知と信用を得ている印象だ。

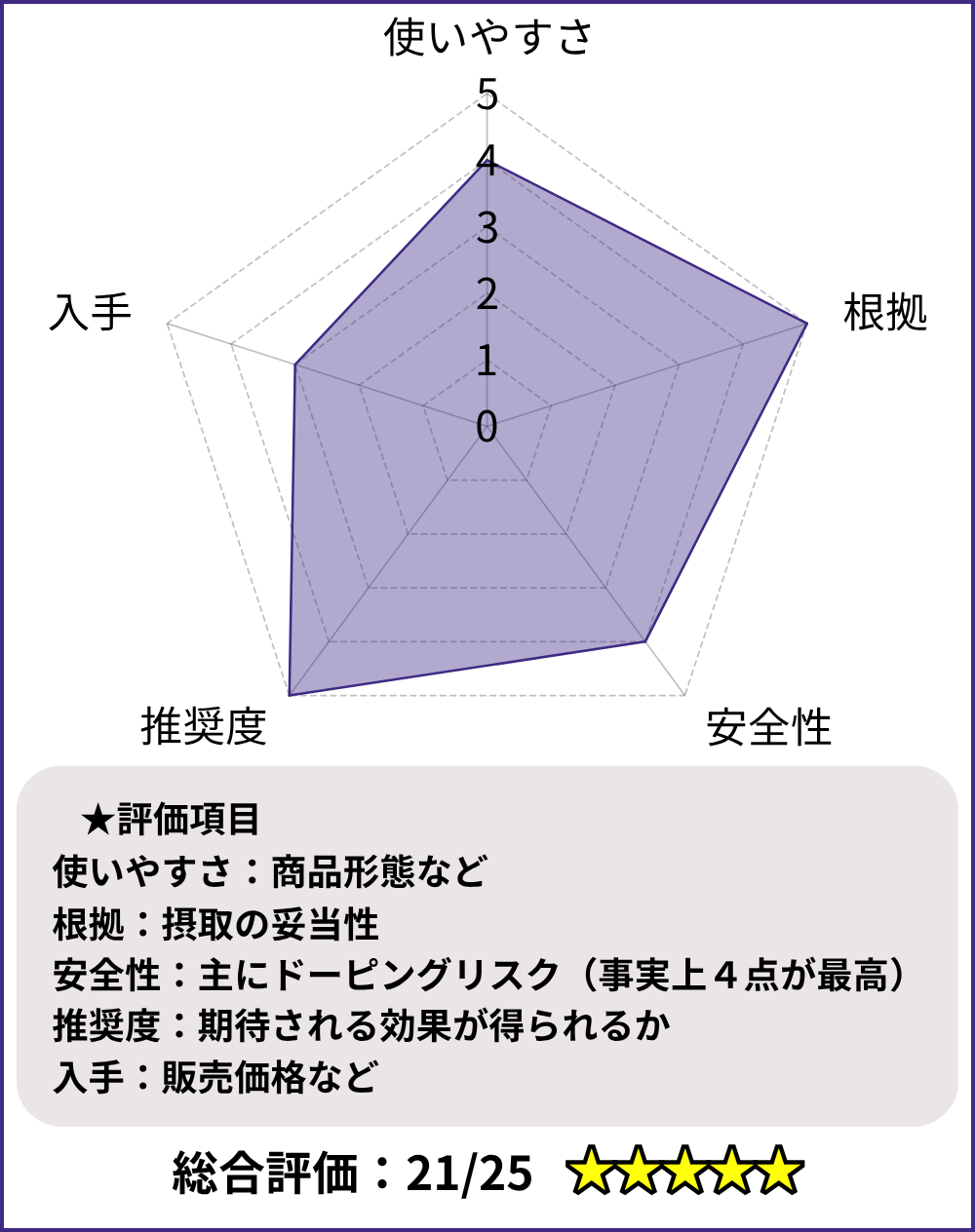

ポジティブな研究データが豊富にあることから「根拠」と「推奨度」は満点。体内への吸収効率がより高いFA(フリー体)配合が主流で、「使いやすさ」も高配点に。

「安全性」は4点。〝ドーピングフリー〟の認証マークがあったとしても、すべての物質を検査できているわけではないので、100%安全とは言い切れないところがある。

プロ仕様のイメージが強く、ライトユーザーとは接点ができにくい点、選択肢が少なめな点、原料自体が高価なので、本物の商品は市場価格も高くなりがちな点で、「入手」は3点にとどめた。

総合すると、「知ったモン勝ち」で、使って損はないといえるだろう。

⑧目薬処方にはご用心!(サプリ選びの注意喚起①)

一部のメーカーからクレームが来そうですが、忖度なく書かせてもらいます。

みなさんは破格の安さで「サプリメント」が売られているのを目にしたことがありませんか?

結論からいえば、絶対に選択しないことをおススメします。~1000円近辺はレッドランプです。効果は全く期待できませんし、そんな物を買うくらいなら、食費に充てた方がよほど効率的で経済的です。「何かのネタ?」くらいに捉えておきましょう。

業界の知人とサプリの話題になると、頻繁に出てくるワードがあります。いわゆる隠語で、「目薬処方」。これは、目薬1滴分(ごく少量)の原料しか使わずに商品が作られていることを揶揄したものです。

商品販売までの流れをものすごく簡単に書くと、例えば、開発コストが100円、原料コストが100円かかるとします。原料は有効成分量を担保しているという前提です。当然販売する時、200円以上に価格設定すれば利益が出ることになります。

では、目薬処方にするとどうでしょう。通常100円かかる原料コストを10円に抑えられるので、開発コストが100円としても、110円以上で元が取れます。販売価格を上げれば、大きな利益が出ます。

消費者目線でいえば、同じ成分で200円と110円では価格の差にインパクトがありますよね。何も知らなければ安い方に手が伸びてしまうのは当然の心理です。

ただし、目薬処方は、有効成分量を犠牲にして利幅を大きくする手法なので、消費者に対して「知ったこっちゃないですよ」というメッセージが汲み取れます。

~1000円近辺の商品は総じてこのようなカラクリです。安いのには理由があり、効果がないことがわかるかと思います。有効成分量を意識していれば、どうしてもそれなりの価格になりますが、むしろ良心的といえます。一方、目薬処方上等の〝詐欺メーカー〟も残念ながら存在するのです。

一点、資本力があり、自社で研究・開発した原料を使ってサプリを販売するメーカーが、安価で提供しているほとんどの商品は例外です。

原料開発から販売までを〝ワンストップ〟でおこなえるため、目薬処方にしなくてもさまざまなコスト削減が見込めます。それこそ、有効成分量を担保せずにいい加減な商品を作れば、ブランドの価値が失墜しますからね。「ほとんど」と書いたところには、例外の例外があることも含み置きしておきます。

サプリメントは食品と異なり、「効果を実感する(体感)」が重要なポイントになります。それを度外視するような商品は論外です。

「安物買いの銭失い」にならないように、この項を通じて読者のみなさんに「真実」を伝えていければと思っています。

【引用文献】

1) S Nissen etal.: Effect of leucine metabolite beta-hydroxy-beta-methylbutyrate on muscle metabolism during resistance-exercise training, J Appl Physiol (1996)

2) Nan Li etal.: Effects of oral supplementation of β -hydroxy-β -methylbutyrate on muscle mass and strength in individuals over the age of 50: a meta-analysis, Front Nutr (2025)

3) Jose Antonio etal. : International society of sports nutrition position stand: β-hydroxy-β-methylbutyrate (HMB), J Int Soc Sports Nutr

(2025)

4) Gerald T Mangine etal.: The addition of β-Hydroxy β-Methylbutyrate (HMB) to creatine monohydrate supplementation does not improve anthropometric and performance maintenance across a collegiate rugby season, J Int Soc Sports Nutr (2020)

【参考】

・厚生労働省 eヘルスネット

・消費者庁 機能性表示食品一覧