子どものスポーツに年間で消費する金額は平均20万円以上

日本では、ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手らの活躍を通じて、アメリカのスポーツを感じている読者の方も多いのではないだろうか。テレビ画面から伝わるようにアメリカはスポーツが盛んで、大きなお金が動く国である。それでは、このアメリカの子どものスポーツはどうなっているのだろうか。データと筆者の保護者としての経験から、リアルな実態に迫りたいと思う。

アメリカでは、子どものスポーツは一大ビジネスとなっている。米シンクタンクのアスペンスポーツ研究所(Aspen Institute’s Project Play、2024年調査)は、400億ドル(約6兆1108億円)が注ぎこまれていると推計している。

これが、どのくらいの金額なのか。この調査を報じたニューヨーク・タイムズ紙では比較材料として、2024年の米国内の映画興行収入は87億ドル(約1兆3291億円)だったとしている。つまり、子どものスポーツだけで、映画という娯楽産業の4倍以上の市場規模になっているということだ。

プロスポーツは、巨額な放送権料、チケット収入、グッズなどのさまざまなライセンス収入によって、大きなお金が動く。子どものスポーツが映画産業を凌ぐビジネスになっているのは、保護者が子どものスポーツにお金をつぎ込んでいるからである。

前述したアスペン研究所によると、保護者が1人の子どものスポーツに年間でかけている金額は、平均で1491ドル(約22万7782円)。世帯年収10万ドル以上(約1528万円)の家庭では平均値で2361ドル(約36万690円)である。

競争は小学生から始まる…「トラベルチーム」の存在

それでは、なぜ、保護者は子どものスポーツにお金をつぎ込み、子どものスポーツは一大産業になっているのだろうか。まず、アメリカの子どものスポーツのおおまかなところをお伝えしたい。

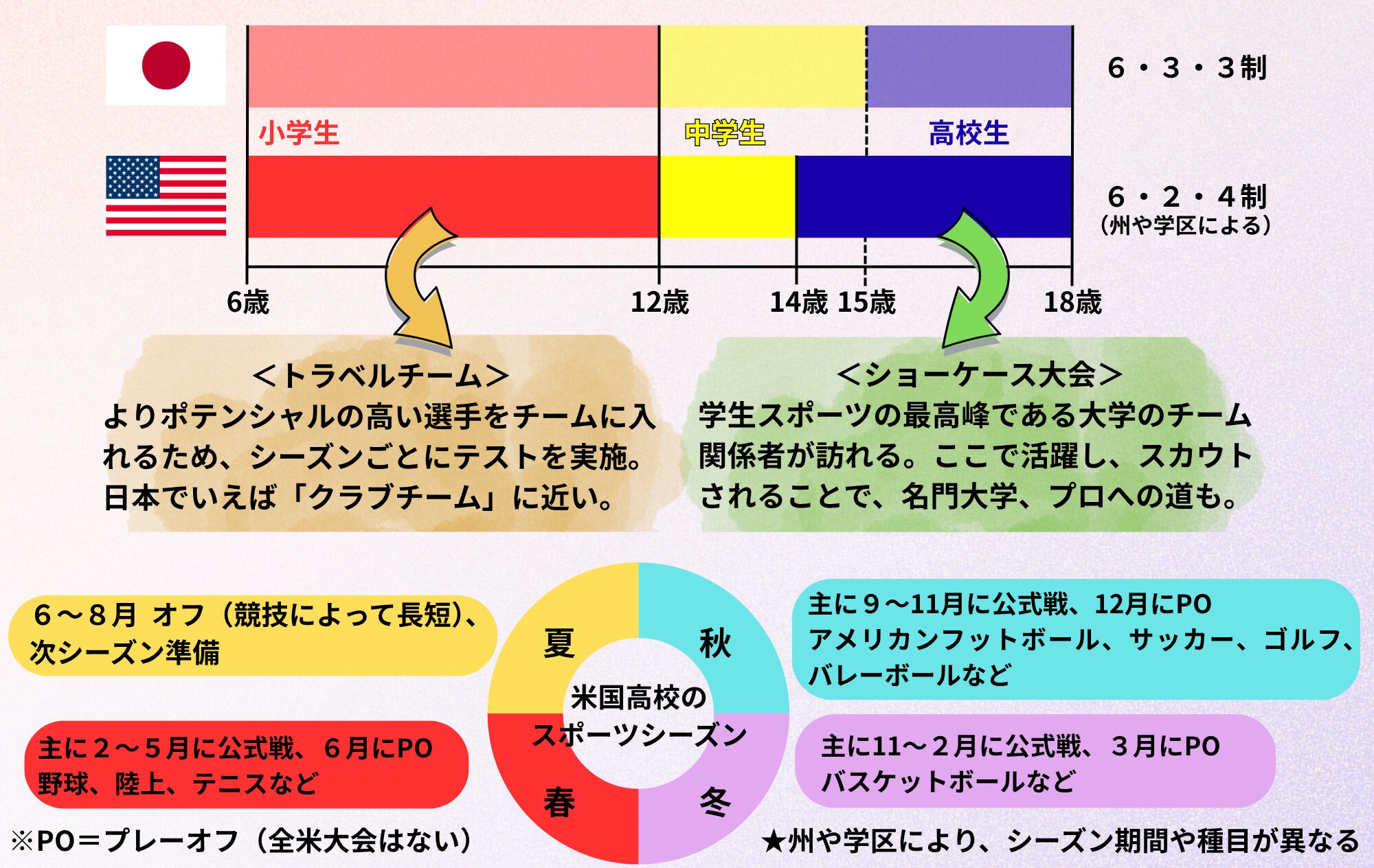

アメリカは日本の学校の部活動と同じように学校で運動部活動をしている。中学校でも運動部はあるが、活動日数や種目は少ない。盛んになるのは高校(州によって義務教育年齢に違いはあるが、どの州でも高校の途中までは義務教育で、4年制であることが多く、14歳から18歳の子どもが通う)からである。

学校の運動部はシーズン制。学校は9月はじまりなので、秋・冬・春にわかれていて、それぞれの運動部の「正式」な運動部活動は3~4カ月程度である。そして、学校運動部の頂点には大学の運動部があり、その先が国の代表やプロ選手ということになる。

学校外でもスポーツ活動は行われている。1歳半からの運動教室のようなものからはじまり、幼児向けのスポーツ、そして、小中学生向けのものへと続く。小学校低学年まではリクリエーション要素の強いものが多く、これもまた、シーズン制を意識してか、たいていは2~3カ月程度を1単位としている。

これの利点は、「ちょっとだけやってみる」「3カ月やったが、あまりおもしろくなかったので、もう次は申し込まないことができる」ことである。さまざまなことに関心を示す小さな子どもに、1度始めたことはやり続けなければいけないと言い聞かせるのはデメリットのほうが大きいだろう。

そして、小学校に入るころからレクリエーションチームだけでなく、「トラベルチーム」と呼ばれる競技チームが出てくる。こちらもシーズン単位で活動し、シーズンごとにトライアウトを行う。前のシーズンでチームに入っていても、自分よりうまい子どもがトライアウトに来れば、カットされる。小学校低学年の子どもにもそういうことが起こる。

子どものスポーツにお金がかかるのは、このトラベルチームでの活動である。トラベルという言葉は「遠征する」という意味であり、同じレベルのチームと対戦するために、遠くまで出かけていくからである。民間の業者が主催するトーナメント大会にチーム単位で出場する。

また、中高生年代になると、大学運動部のスカウトが来るショーケース大会(これも文字通り、スカウトに見せるという意味)にチーム単位や個人で出場する。泊まりがけでこういった試合に出ると、移動と宿泊費だけで相当な出費になる。アスペン研究所のデータから推計すると、子どものスポーツ費用のうち、移動と宿泊費はチーム登録費や用具費を上回っており、およそ28%を占めている。

数年前に、作家のマイケル・ルイス氏(『マネー・ボール』著者)の話を聞いたことがある。ルイスも自分の子どもたちを通じて、トラベルチームとして試合やショーケース大会の世界をどっぷりと経験した。

ルイスは「年間に20泊以上、いなか町のハンプトンイン(ホテルの名前)に泊まり、他の保護者とほぼ強制的に交流する場があり、それはとても楽しかった」と言う。年間に20泊以上すれば、仮に1泊100ドル(約153ドル)としても2000ドル以上(約30万554円)であり、そこに飲食、移動のためのコストが上乗せされるということである。

名門大学への進学は超難関、それでも期待をかける保護者たち

それでは、なぜ、保護者はトラベルチームにお金をつぎ込むのか。アメリカの公立の中学校や高校の運動部は、公教育の一部という観点からそれほどお金がかからないように抑制はされている。

しかし、高校の運動部、特に集団競技ではトライアウトをしてチームを編成するので、これにパスしないと、運動部の一員になれない。小学校低学年からトラベルチームで野球をしていた生徒にまじって、1週間前にキャッチボールをはじめた全くの初心者がトライアウトを受けても、チームには入れない。限られた枠を競わなければならない。

冒頭で述べたようにアメリカの学校の運動部はシーズン制ではあるが、シーズンオフの期間は、学校外のトラベルチームでプレーし、個人レッスンを受けて、次のトライアウトやさらに上のレベルに備えるのだ。

筆者の次男は高校時代にはサッカー部とアイスホッケー部でプレーしたが、高校のオフ期間は、それぞれ学校外で、サッカーのトラベルチームとアイスホッケーのトラベルチームにも入り、あわせて4つのチームでプレーしていた。

こういった状況は日本の受験産業、学習塾業界をイメージしてもらうとよいと思う。中学受験で合格するために塾に通うことは当たり前だろうし、高校受験でも、学校の授業だけでは他の生徒より優位に立つことはできないので、塾に通う。そのような図式と同じである。

そうはいっても、一般的に、公立高校の運動部のトライアウトは、トラベルチームには入っている子どもなら、パスできるレベルといえる。しかし、大学のNCAA1部といわれる運動部は狭き門である。

NCAAの統計(2023年)によると、このようなトライアウトをパスして高校の野球部でプレーしている選手のうち、NCAA1部の野球部に入れるのは2.4%である。バスケットボールはさらに厳しく1%だ。ここを目指して、高校の運動部に所属しながら、学校外のトラベルチームにも入り、大学のスカウトの目に留まるようにトーナメント大会に出場する。

ルイスはこういったトーナメント大会の問題点にも触れている。

「トーナメントを組織する人が、大学のコーチが見に来るとうそをついていても、誰も分からない。もしかしたらいたかもしれないし、いなかったかもしれない。トーナメントの主催者が、大学のコーチを買収してトーナメントに来させているかもしれない。選手を探しているように見せかけて、トーナメント業者からお金をもらっている。もちろん、大学のリクルートのショーケースで正当なトーナメントもあるが、40のフィールドを使っていて、そのうち大学のコーチが参加しているのは2つだけで、そのほか38は何の価値もない、ということもある」

参加する側は大学のコーチにリクルートされることを期待して参加費を払い、旅費交通費を負担するが、実際は誰がリクルーターかわからず、ほとんど見てもらっていないこともあると指摘する。ルイスは、多くの保護者がこのような経験を1回、もしくは、子どもが3人いて、3人ともがスポーツしている場合でも、3回しかしないために、提供されるサービスの質を消費者として見定められないとしている。

これに加えて、筆者はもう一つ要因があると思う。それは、アメリカの保護者の認知が歪んでいることである。アスペン研究所の調査によると、我が子はNCAA1部でプレーできる能力があると考えている親は22.2%もいる。現実と楽観視の隙間に、保護者のお金が流れ込む。

子どもの可能性を信じてサポートしたいと思うのは、自然な親心であるだろう。しかし、その思いが巨大な市場を動かしているのも、また現実である。(谷口 輝世子)

谷口 輝世子(在米スポーツライター)

アメリカのプロスポーツから子どものスポーツまでをカバー。著書に「お金から見るアメリカの運動部活動(生活書院)」など。