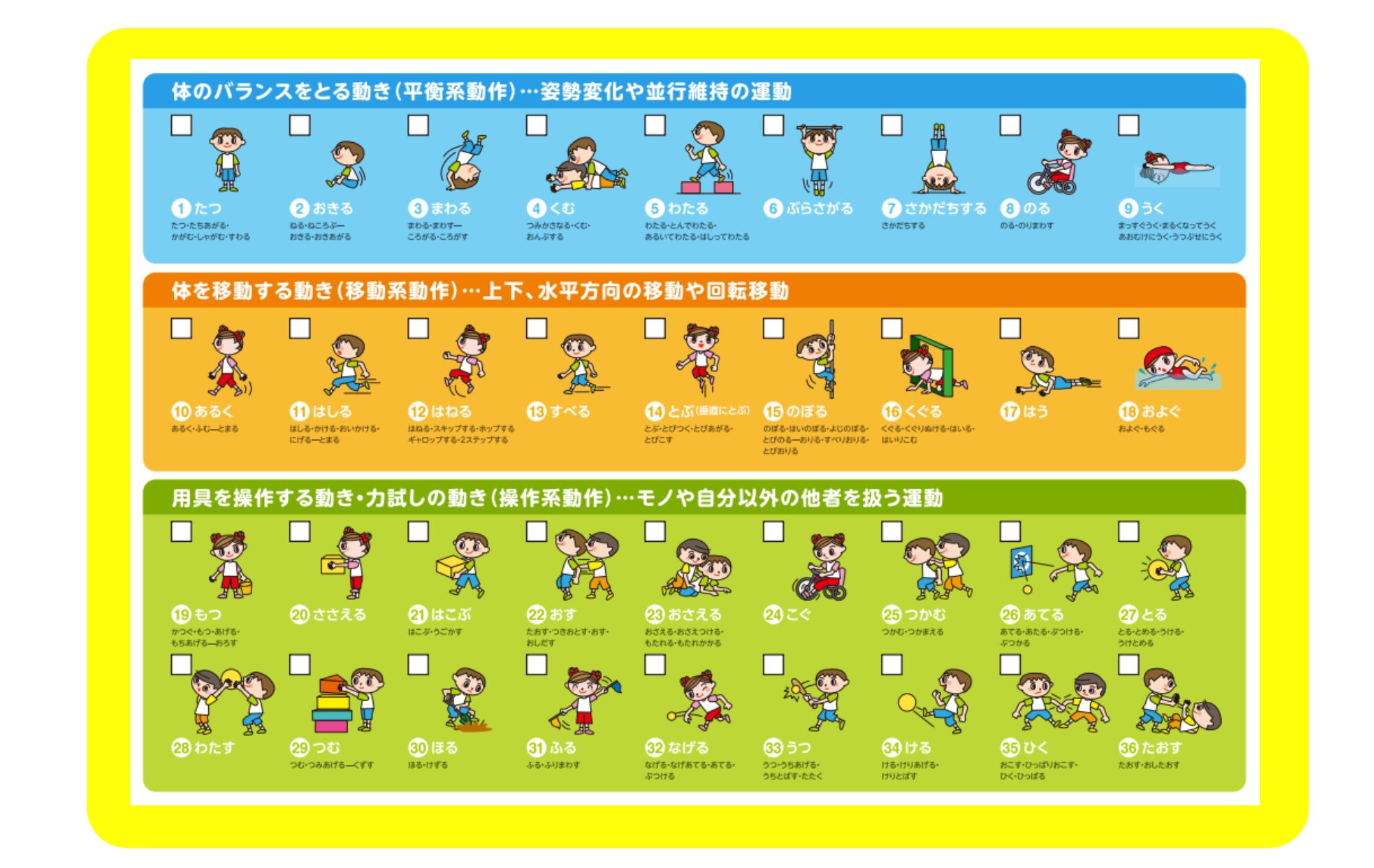

幼少期に身につけるべき「36の基本動作」

第8回では、前回紹介した「36の基本動作」を解説していきます。

この連載で繰り返し訴えてきましたが、子どもの頃、特に幼少期は過度に専門的な動きや技能に特化するよりも様々な運動動作の引き出しを増やしておくことが重要です。ヒトの発達過程の観点からも、そちらの方が向いている時期といえます。

その中でも活動的な生活習慣が保たれていれば、普通に経験をし、粗雑ながらもそれなりに動作の引き出しとして蓄積されていく動作が提案されています。この動作の種類には、100を越えるような細かな動作を列挙しているものなどもありますが、本邦で最も有名なのは図1に示す36の基本動作だと思います。

最初に、これらの基本動作の多くは、活動的な生活習慣を送っていれば、外遊びや幼稚園、保育園などでの自由遊びなどの時間の中で自然と経験するものばかりです。つまり、無理矢理に経験を積むというよりは、自然発生的に経験するものとして提案されてきたのが始まりです。

しかしながら、近年では、外遊び時間の減少や体力低下などを背景として、これらの運動動作を経験しないままに成長していくケースが見受けられます。その意味で、現代においては少し意図的な仕掛けを取り入れながら、子ども達がこれらの動作を経験できるような機会を用意していく必要があります。

図1の通り、36の基本動作は「平衡系動作」「移動系動作」「操作系動作」の3つに分類されています。この動作分類は、アメリカ・インディアナ大学のDavid L. Gallahue教授が提唱した動作獲得過程と概ね一致し、平衡系は著書の中で姿勢制御系とされています。

この姿勢制御は、あらゆる移動運動のスキルと操作運動のスキルの基礎を形成しているとされているので、3つの中では、最も基礎となる運動動作と考えることができると思います。

さらに、Gallahue教授は、操作運動には、大筋の運動と小筋の運動に分類されると述べており、前者は対象に力を加えたり、対象から力を受けたりする動作であり、「なげる」「とる」「ける」「うつ」などが該当します。

後者は、運動の精緻さや正確さが重要な対象を手で操作する活動のことと示されており、ここでは、「ひく」「つむ」などが該当します。このように、細かく分類していけば、より詳細な分類も可能ではあります。

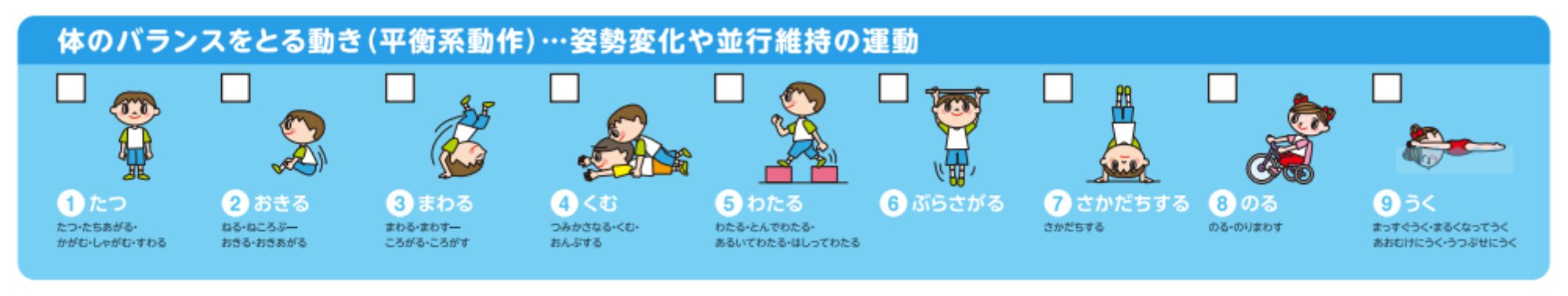

たつ・まわる・わたる「平衡系動作」

ここからは、系統の動作について詳しく見ていきます。まず、平衡系動作ですが、最も基本的な「たつ」に始まり、「まわる」「わたる」「ぶらさがる」などの動作が示されています。

とても初歩的な動作のように見えますが、運動経験が不足しているケースでは、「わたる」が不安定であったり、小学生くらいの時期に、他の子どもと比べて過剰に平均台(高さは低いもの)のようなものを怖がったりといったことも見られます。

また、ぶらさがるなどは、自重が軽いうちは、平衡系の動作が身についていれば、通常は難しい動作ではありません。しかし、自重が重くなってくると、平衡系の動作経験が不足していると、過剰に筋力に頼る必要があるなどのケースも見られてくることが想定されます。

近年の園や学校の様子を見ると、安全性への意識の高まり(過剰なものもあると思いますが…)の影響もあって、「わたる」や「ぶらさがる」などは、ある程度意識的に機会提供の場を用意しないと経験しづらい動作になってきているように思います。

あるく・とぶ・のぼる「移動系動作」

続いて移動系動作ですが、ここは比較的分かりやすいものが並んでいるように思います。乳幼児期は、徐々に目的志向的に移動動作をおこなうようになります。その初歩が「あるく」になります。

さすがに「あるく」は、ほぼすべての子どもが初期に動作経験をします。しかしながら、経験が不足すると、成人に近い歩行様式獲得のタイミングが、一般的に年長から1年生くらいまで遅れることも考えられます。1年生といえば、学校で体育の授業も始まりますし、スムーズな歩行動作はできるだけ早期に獲得しておきたいところです。

それ以外の動作では、「とぶ」「はねる」「のぼる」「くぐる」などがあります。「とぶ」「はねる」は、子どもの動きを象徴するような動作だと思います。こちらも経験が不足すると、スキップやギャロップなど少しリズム感を伴うような移動動作の獲得が不良になることも考えられます。

「のぼる」などは、前出の「ぶらさがる」と同様に、体が大きくなれば筋力に頼りがちな動作ですが、小さい頃は、筋力よりもスムーズな体の動かし方を磨いていくことで案外できてしまう動きです。

ぜひとも小さい頃に経験しておきたい動作ですが、やはりこれも安全面の配慮から以前に比べれば少し経験の機会は減少していると考えられます。

筋肉を使う「操作系動作」

操作系の運動に関しては前述したように、全体としては大筋を使う動き、つまり、少し大きな力を使うような動きが多く示されています。

小さな筋肉を使って、細かな調整力を身につけることも大切ですし、コーディネーションや調整力といわれるような運動機能も幼少期の大きなテーマの一つですが、基本的な動作の獲得段階では、まずは大きな筋肉を使うような動きの経験から意識していくのが良いと思います。その上で徐々に細かな動きへと発展していくことが良いのではないでしょうか。

ここで勘違いして欲しくないのは、あくまで動きとしての獲得の話だということです。大きな筋肉を使う動きは当然、筋力がついてくればよりダイナミックになったり、技術的にも筋力のサポートを受けたりすることが増えてきます。

ただ、幼少期は筋力向上に適した時期とはいえませんので、今は出力としての期待よりも、しっかりと力が伝えられるという動きの経験に注目して、子どもの動作獲得を意識できると良いと思います。

実は、近年の体力低下問題でも、特に筋力(握力)の低下が叫ばれています。体の大きさは以前に比べて多少大きくなってはいても(最近10年ぐらいは変わっていません)、間違いなく小さくなっているということはありません。

一般的に筋力は筋量に比例しますし、筋力の測定値は最大筋力で示されますので、体が大きい方が有利なはずですが、残念ながら発揮される筋力は低下しているという矛盾が生じています。これは、筋力の問題というよりは、しっかり大きな筋力を使う動作ができていないことが考えられます。

ですから、小さい頃から、力の入る体勢を経験することや対象物にしっかり力を伝えるという動きを経験しておくことはとても大切だといえます。今の時代では、これらの経験は、やはり意図的な仕掛けが必要になっているといわざるを得ません。

本来であれば、36の基本動作は難しいものでもなく、活動的な生活習慣に基づいて経験されていくものですが、近年ではこの考え方が成り立ちづらくなってきています。保育者や教員、さらには保護者が、ある程度意図的に、子ども達がこれらの動作経験を蓄積できるように仕掛けていくことが必要だと思います。

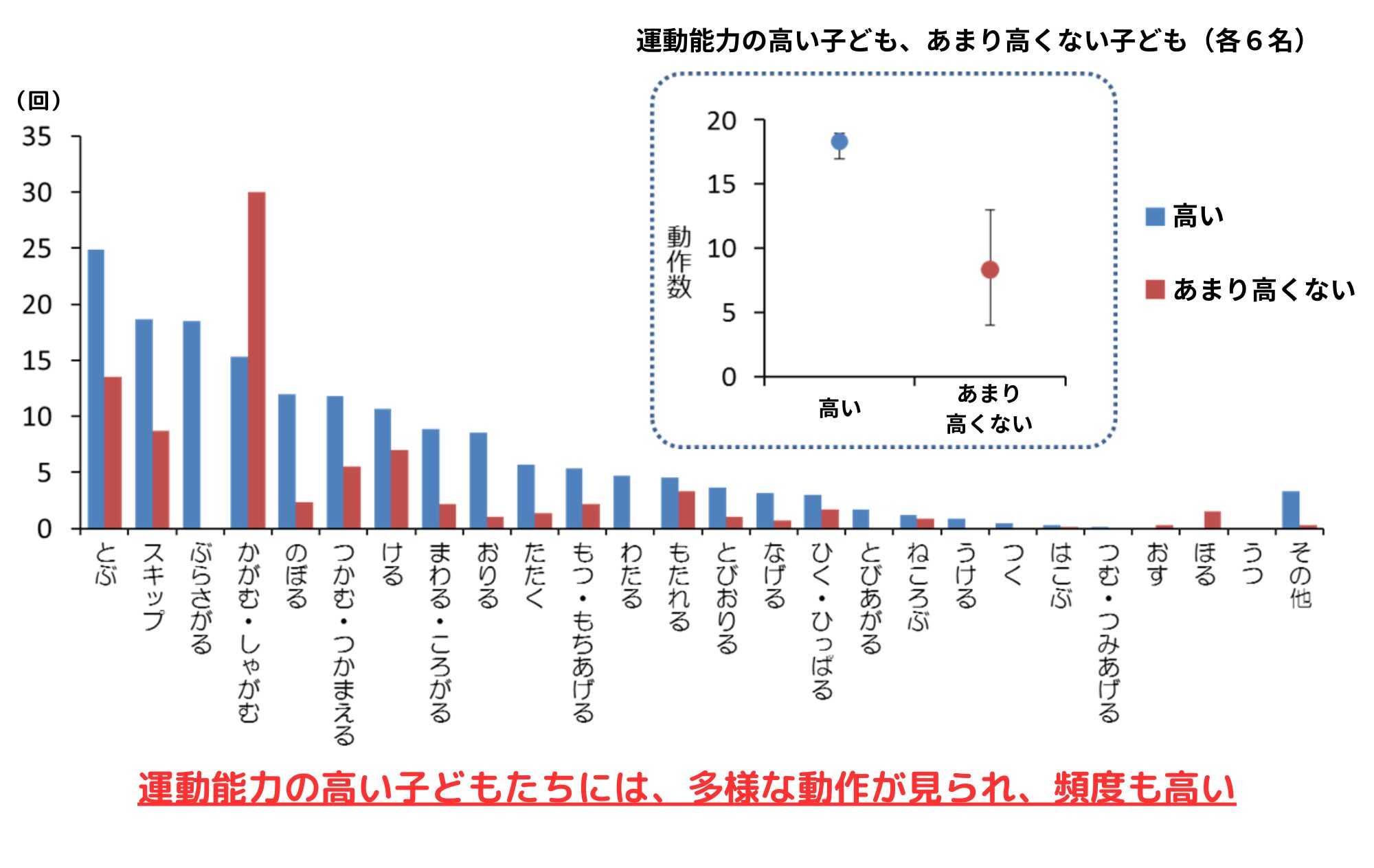

研究データから見る運動能力の差による動作の違い

運動能力の発達と密接にかかわる36の基本動作ですが、実際にどのくらいの割合で子どもたちが実行しているのでしょうか。

慶応大学・佐々木玲子教授と白百合女子大学・石沢順子教授が、運動能力の高い幼児とあまり高くない幼児(各6名)を対象に、自由遊び中(30分)の動作出現状況を分析し、日本体育学会で発表しました。

筆者が以前、佐々木教授に見せていただいた興味深いデータを、許可を得た上で掲載させていただきます(図2)。

(文献4より改変)

図2を見ると、運動能力の高い幼児では、30分と短い時間でも非常に多くの動作が出現していることがわかります。特に、「とぶ」「スキップ」「ぶらさがる」「のぼる」などを中心に出現回数に大きな差が見られます。

「ぶらさがる」に関しては、運動能力があまり高くない幼児では1度も出現していない一方、運動能力の高い幼児では18回も出現しています。また、出現回数の差はもちろんですが、種類に関しても運動能力が高い幼児の方が多くなっています。

運動能力があまり高くない幼児で、出現回数が多いのは「かがむ・しゃがむ」です。これも基本動作として経験は必要ですが、他の動作の出現回数が少ないことを考えると、観察をした間、比較的じっとしていたことが推察されます。結果的に、他の様々な動作の出現が少なくなったといえます。

このように幼児期から、36の基本動作を中心とした多様な運動動作の経験を積み重ねていくことは、体力、運動能力の記録にも影響するし、その後の運動発達にも影響してくることが考えられます。

今回は36の基本動作の経験の重要性と近年、見られづらい動作、そして、その経験のためにある程度、意図的な仕掛けが必要であることを示しました。

社会環境の変化もあり、今の子ども達は以前に比べて、運動動作の経験の蓄積がしづらい状況があります。ぜひ、日常の生活から少しでも動作経験というのを意識していただけると、その後の運動発達も良好になることと思います。(中野 貴博)

【参考・引用文献】

1) 笹倉慎吾, 上向井千佳 : 「子供の運動習慣アップ支援事業」運動あそびBOOK(スポーツ庁委託事業)

2) David L. Gallahue,杉原 隆 (翻訳) : 幼少年期の体育 発達的視点からのアプローチ, 大修館書店 (1999)

3) 中村和彦 : 運動習慣がよくなる本, マキノ出版 (2011)

4) 佐々木玲子,石沢順子 : 幼児の運動能力と自由遊び中の出現動作との関係, 日本体育学会大会予稿集, 66 245- (2015)

中野貴博(中京大学 スポーツ科学部 教授)

体力向上、活動的生活習慣から子どものスポーツ学を研究する第一人者。スポーツ庁や地方行政などと協力しながら、子どもの運動環境の改善、社会の仕組みを変えようと尽力。子どもとスポーツを多角的に捉えた論文も多数発表している。