重要なのは「非認知スキル」の醸成

子どもが運動をすることの意義については、体力や生活習慣との関連などをこれまでも示してきました。一方で、ここ20年ほどずっと言われている体力低下問題に関しては、「運動をして体力をあげよう!」といった類のキャッチコピーだけでは、なかなか子どもの運動実施状況が改善していないことも事実としてあります。

では、どのような意義を見出すことができれば、子どもの運動実施状況は改善するのでしょうか。正直なところ、明確な答えがあるわけではありません。しかし、私自身、運動を多くしてきて良かったことが何かを考えてみると、もちろん体力もあると思いますが、実は、頑張る力とか仲間とのコミュニケーション、リーダーシップなどの方が先に浮かびます。実際に大学の講義で学生に質問してみても同じような回答が返ってきます。

つまり、運動が持っている意義や効果、もっと大きくいえば価値は、単に体力がつくとか健康になるとかいったことよりも、ここで示したような社会的、心理的に良好な行動習慣の獲得にあるような気がします。特に、子ども世代となれば、こういった要素への効果に対する期待は大きいのではないでしょうか。

このような力は、近年では「社会的スキル」や「心理的スキル」、あるいは幼児教育の世界では「非認知スキル」などといった表現で示されています。学校の学習指導要領でも意欲や態度といった部分で、内容的に類似した能力を獲得すべきものとして示されています。そして、これらの能力は、将来の社会的成功において非常に重要な力であることが経済界でも知られています。

また、国際機関である経済協力開発機構(Organisation for Economic Co-operation and Development:OECD)も、これからの時代における重要な教育的意義であるとして注目しています。ちなみにOECDでは、このような能力の総称として社会情動的スキル(Social and Emotional Skills:SES)という表現を使っています。

これはとても興味深い内容で、子どもの運動がこの能力獲得に極めて有効なのではないかと注目しています。このSESの詳細と運動との関係に関しては次回、より丁寧に示したいと思っていますが、今回は中でも重要と言われているやり抜く力(GRIT)と運動実施との関係について紹介したいと思います。

やり抜く力「GRIT」とは?

GRIT(グリット)はGuts(度胸)、Resilience(回復力)、Initiative(自発性)、Tenacity(執念)の頭文字を合わせた造語で、日本語では「やり抜く力」と訳されます。つまり、これらの力が備わっていることが、やり抜く力として現れると考えることができます。

GRITはもともと、ペンシルベニア大学のアンジェラ・リー・ダックワース教授が提唱した理論で、あらゆる専門分野で業績を上げるために才能やIQが関連するとしながらも、それ以上にGRITが重要なのではないかと示唆しています。

実際、彼女の理論は、全米のトップ企業やNBA・NFLなどのプロスポーツチームなどに支持され、チームビルディングや人材育成の場で活用されています。また、ある米国の実業家は「事業の成長にGRITが役立った」としており、GRITは経済界でも注目されている要素の一つとして知られています。

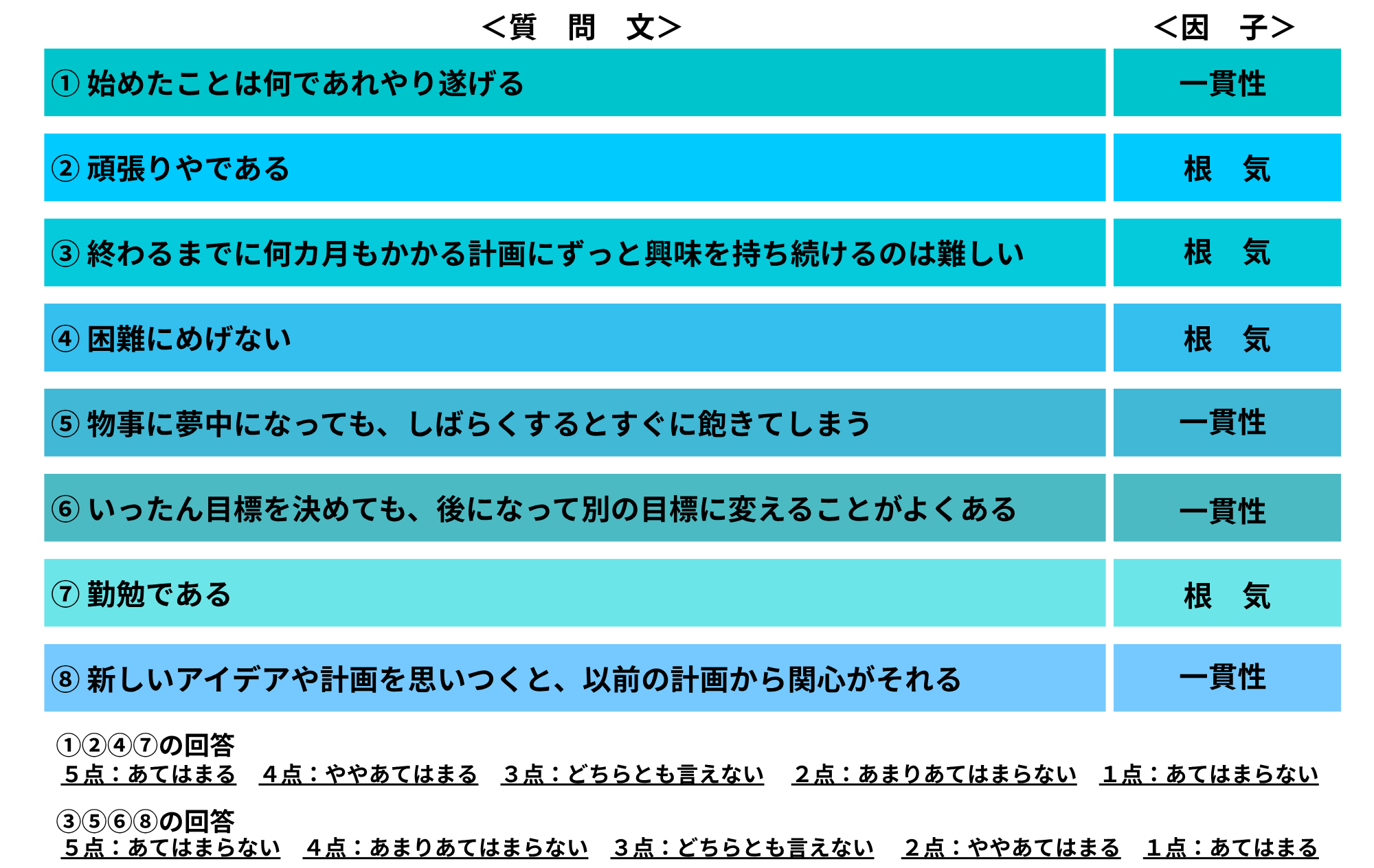

近年、社会で重要視されているGRITですが、私たちでも図る方法があります。表1は、彼女が提案した「グリットスケール」の短縮版を日本語版にしたもので、全8項目から構成される質問に答え、合計得点(40点満点)で評価を行います。

結果から、「GRIT一貫性」と「GRIT根気」の2つの因子が視覚化されるようになり、自分のやり抜く力がどの程度なのかを測れるので、社会生活の参考にしてみてはいかがでしょうか?

60分以上の運動はGRIT獲得に好影響、高学年から明確な差

さて、ここからが本題です。私の研究領域である子どもの運動や体力とGRITがどのように関係するのかは研究心をくすぐるテーマです。

私の仮説として、運動やスポーツの場面は、仲間とのコミュニケーションなどを図りながら、何かを達成することや勝利することを目指して行われることが多いため、GRITのような力は育まれやすいのではないかと考えました。

もちろん、目指す水準はさまざまですが、「個々の目標に応じて頑張る」「努力する」といった行動の積み重ねがGRITにつながると考えるのは、ごく自然だと思います。

ただ、幼児期では勝ち負けを意識することがあるものの、むしろヒトの本来的な欲求として体を動かして遊ぶことを楽しんでいるような世代において、果たしてGRITの獲得につながるのか、少し不明なところがあります。

年齢が進むにつれて、さまざまな形での運動やスポーツを実施する機会を経験することで、GRITが獲得される確率は上がだろうと予測し、我々の研究チームが年代別に調査を行いました。

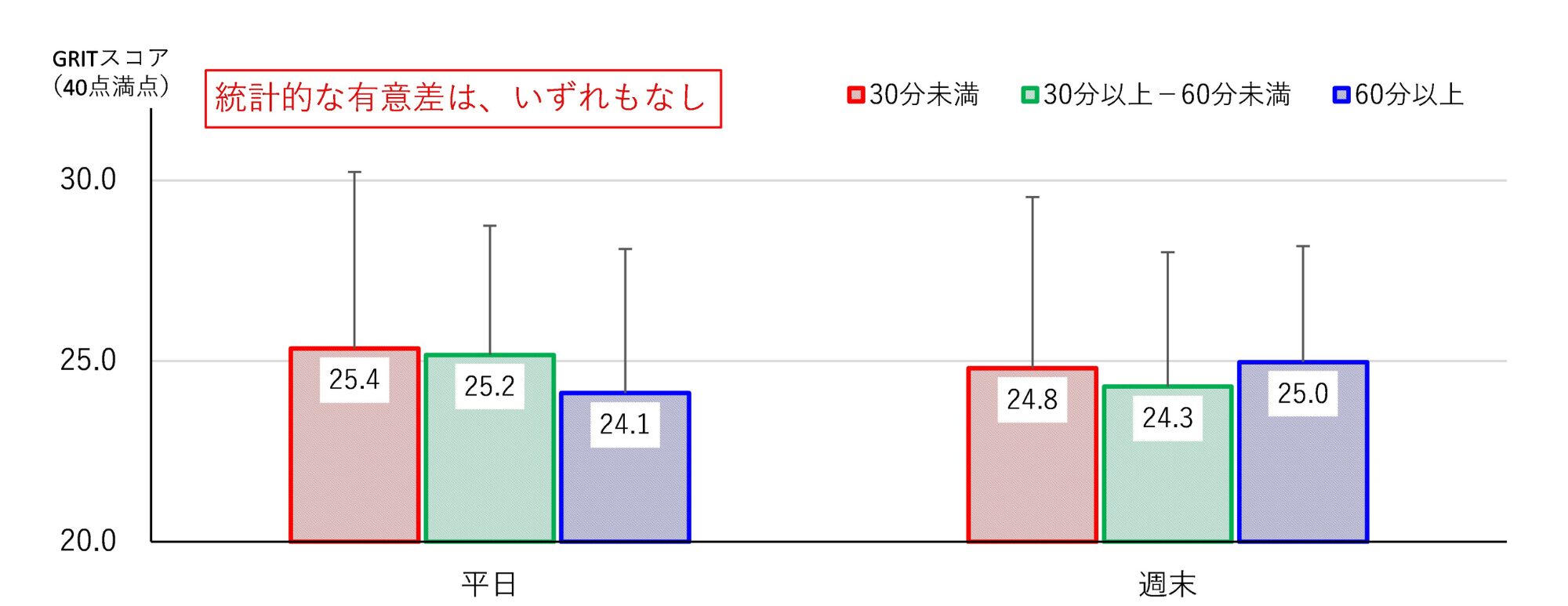

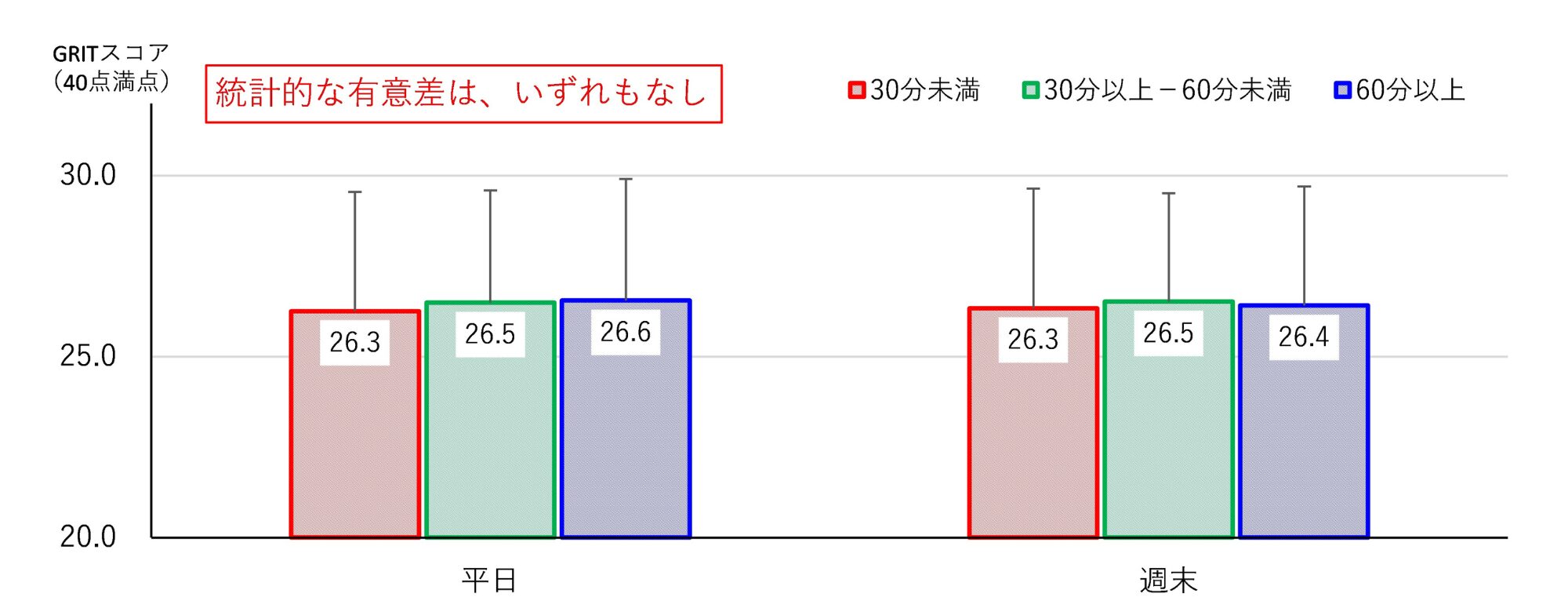

図1は、愛知県瀬戸市の年中および年長幼児194名を対象に、平日と週末の運動時間とGRITとの関係を表したものです。

運動時間による3群間でGRITスコアに違いは見られず、むしろ平日は運動時間が長い方が低スコアになっているケースもあるなど、統一的な結果は得られませんでした。事前に想定していた通り、やはり幼児期の段階では大きな差となって現れていないとも考えられます。

次に、同市の小学校低学年1868名、中学年2014名、高学年1974名の計5856名の児童を対象に、それぞれの年代で調査を行った結果です。ここでは、体育の授業以外の運動時間もカウントしています。

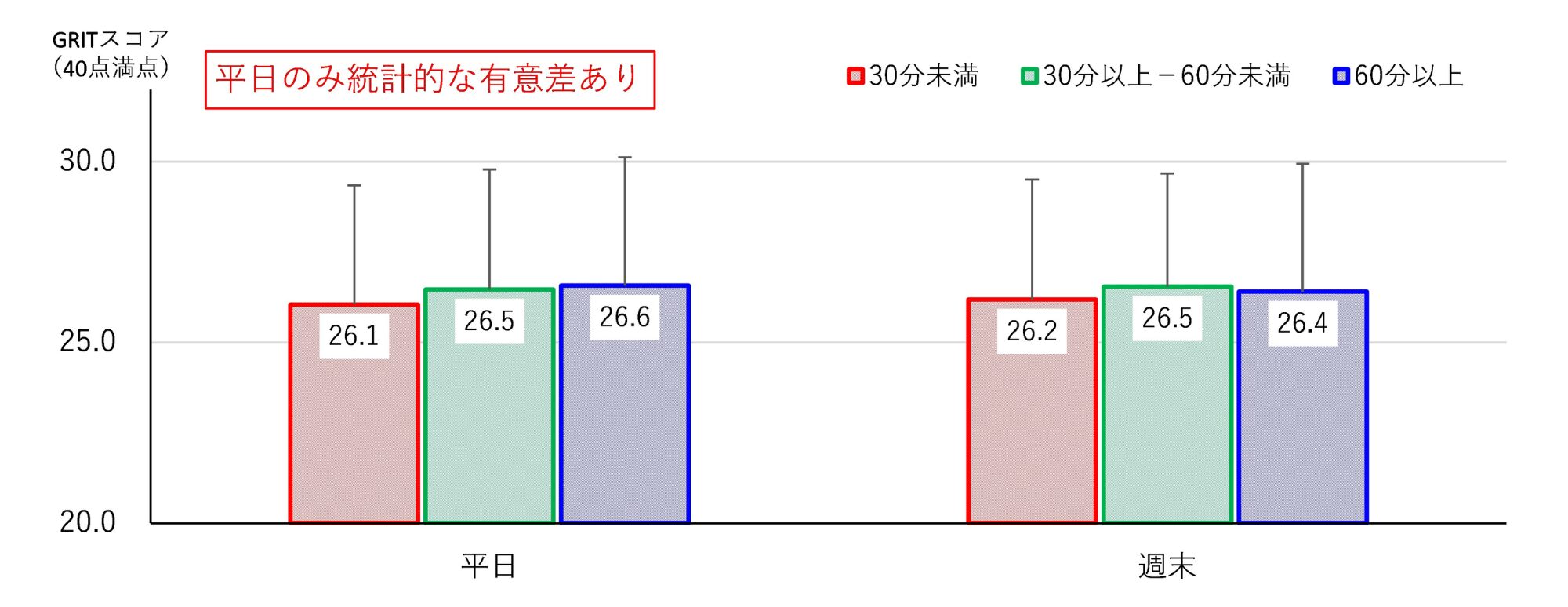

まず、低学年(図2)では幼児同様、統計的に有意な差は見られませんでした。ただ、運動時間が長い児童の方が若干GRITスコアが高くなっていそうな雰囲気が出てきました。

中学年(図3)の結果を見てみると、平日では統計的にも有意な差が見られます。運動時間が30分未満の児童と60分以上の児童との間では、より明らかに差が見られています。ただ、週末では明確な差があるとまではいえない結果でした。

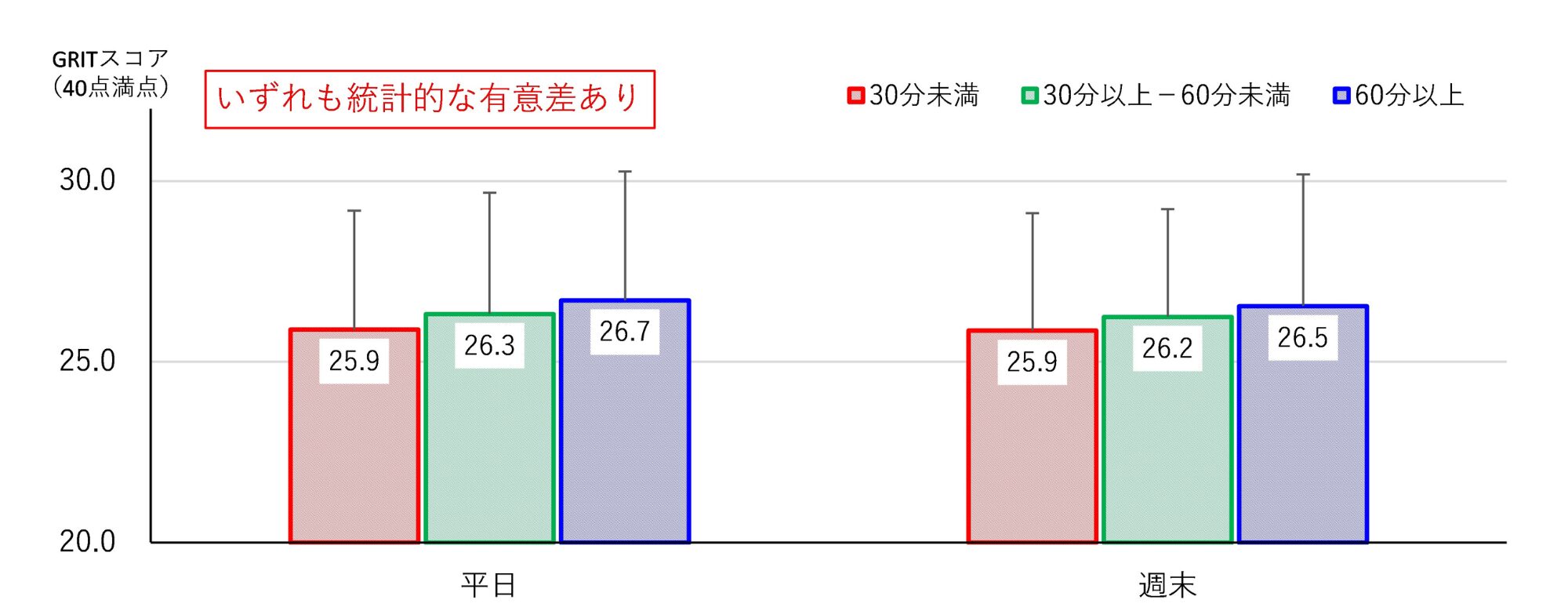

高学年(図4)では、平日も週末も統計的に有意な差となって現れています。また、中学年同様、運動時間が30分未満の児童と60分以上の児童との間では、より明らかに差が見られています。

年代別で結果を並べると、学年進行に伴って運動時間とGRITとの関係が強まっていることがうかがえます。いずれも横断データであるため、確実なことはいえない部分もありますが、普通に考えれば学年が上がるほど、それまでの運動習慣の蓄積があると考えることができます。

仮に、子どもの運動実施がGRITに何らかの好影響を及ぼすとするならば、高学年ほど明確な差となって現れていると考えられます。縦断的な追跡調査による検討をすることで、より確かなことがいえることは間違いありませんが、子どもの運動時間増加はGRITスコアに良い影響を及ぼし、特に中・高学年ではその影響が高まることが示唆された結果だと思います。

また、一般的に推奨されている「60分以上の運動」をクリアしている群でGRITスコアが高い傾向が確認されていますので、GRITを獲得するための運動時間の目安と考えることもできます。

運動は「根気」を育む有効手段

小学校高学年では、運動の実施とGRITの獲得に関係があることが確認されましたが、ここではさらに補足します。

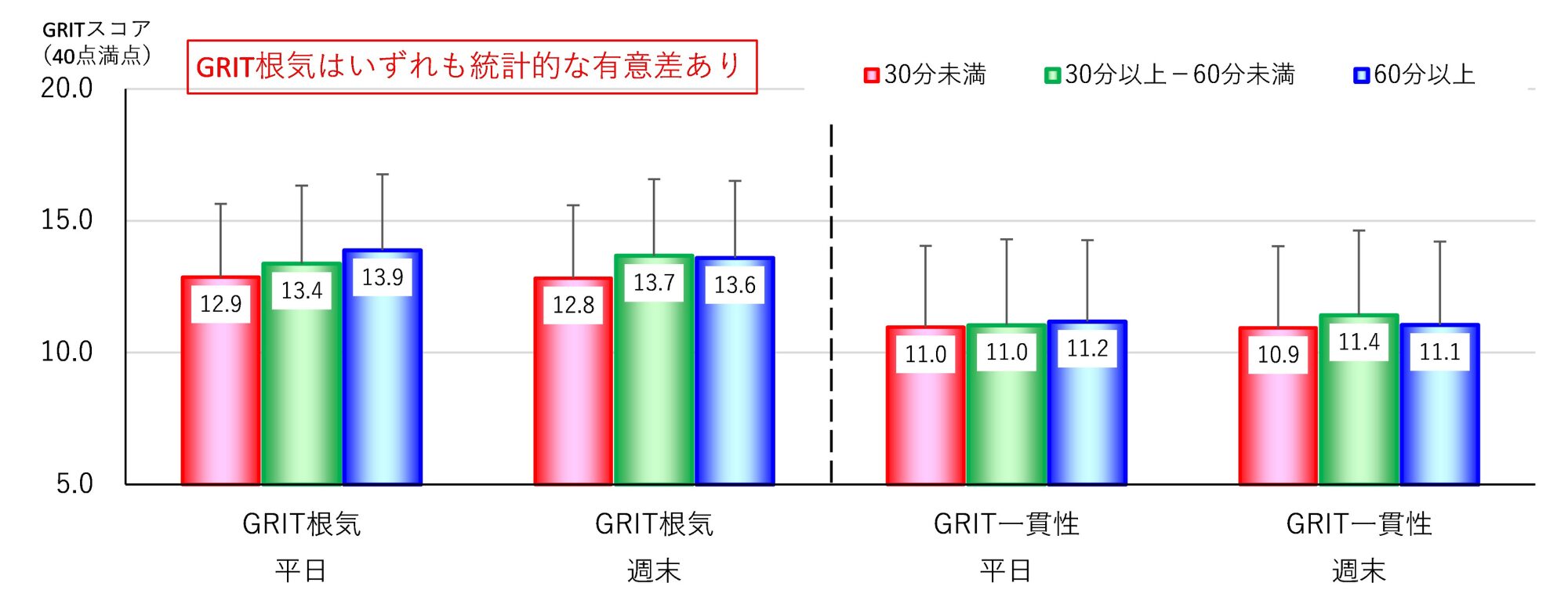

高学年を対象に、前半部分で示したGRIT根気とGRIT一貫性に分けて、検討した結果が図5です。この結果を見ると、根気に関しては、平日も週末も運動時間による統計的に有意な差が確認されます。

一方で、一貫性に関しては、いずれも統計的な有意差は見られておらず、平日では一応、段階的な増加が見られますが、週末では統一的な結果とはいえません。

つまり、GRITの中でも根気を養うことに、子どもの運動実施が特に有効に作用している可能性が考えられます。一貫性に関しても無関係ではありませんが、影響力は少し下がるようです。

今回は、子どもの運動実施とGRITとの関係に関して紹介しました。冒頭に記しましたが、運動が持つ効果や価値は、単に体力や健康増進といった側面だけではなく、GRITに代表されるような教育的な効果も大きいと考えられます。

もちろん、体力があることは素晴らしいことですが、もし運動やスポーツ活動を通して高いGRITを獲得している若者がいたならば、何かを期待したくなるのは私だけではないのではないでしょうか。(中野 貴博)

【参考文献】

1) 西川一二,奥上紫緒里,雨宮俊彦 : 日本語版Short Grit (Grit-S)尺度の作成, パーソナリティ研究, 24 (2) 167-169 (2015)

2) Duckworth, A. L. etal.: Grit: Perseverance and passion for long-term goals., Journal of Personality and Social Psychology, 92, 1087–1101 (2007)

3) Duckworth, A. L. etal.: Development and validation of the Short Grit Scale (Grit-S)., Journal of Personality Assessment, 91, 166–174 (2009)

4) 中野貴博 : 子どもの身体活動と非認知能力との関係, 子どもと発育発達, 21(1) 25-31 (2023)

中野貴博(中京大学 スポーツ科学部 教授)

体力向上、活動的生活習慣から子どものスポーツ学を研究する第一人者。スポーツ庁や地方行政などと協力しながら、子どもの運動環境の改善、社会の仕組みを変えようと尽力。子どもとスポーツを多角的に捉えた論文も多数発表している。