毎年1月に開催される「全日本バレーボール高等学校選手権大会(春高バレー)」に向けて、全国各地で予選開始の時期を迎えている。

強豪ぞろいの神奈川県で1強+他だった代表校争いは、「選手の自立」を掲げた渡辺大地先生の下でチーム改革した慶應義塾高校の台頭によって様相が変わった。

今年1月の春高、8月のインターハイ(IH)と2季連続で全国へ進んだ「知の名門」は、当然春高出場の最有力だ(11月15日追記:神奈川県第1代表として2年連続6度目の春高出場決定)。

不定期連載「指導者たちの心得」第7回後編は、渡辺大地先生がどのようにチーム作りを進めているかを中心に語ってもらった。

問われるのは「学力」、選手集めは慎重に

編集部 チーム編成・強化のカギを握る「選手集め」。渡辺先生はどのように進めているのでしょうか?

渡辺大地先生(以下、渡辺) 「どの選手がいい」などの情報収集は常にしています。まだまだですが、ネットワークも広がりつつあります。ただ、中学の大会などに足を運んで選手や監督に声をかけることはできていません。

編集部 それは意外ですね。強豪校は現地で監督の名刺を渡したり、選手の名前を控えたり、直接勧誘するような話がありますが。

渡辺 それをやらない理由は2つあって、試合に集中したい選手たちの立場を考えると、声をかける時と場所が違うのかなという個人的な考えがあります。

あとは、「入学の確約が取れない」ということです。慶應はスポーツ推薦制度がないので、入学試験で合格できる「学力」が最初に問われます。

こちらから声をかけておいて「学力が足りないから入れられません」となるとすごく失礼ですし、関係性が終わってしまう恐れがあります。だから、おいそれと声をかけられない事情があります。

編集部 慶應ならではと言いますか、動きが限定されるわけですね。部員の中には付属中学から進学する選手も多いですが、チームレベルとしてはどの程度なのでしょうか。

渡辺 決して強豪とはいえませんが、かなり厳しかったようです。練習はもちろんですが、礼儀とか諦めないとか内面の指導が多かったと選手たちから聞いています。

中学の時にある程度厳しい環境でプレーした子たちなので、高校に進んで練習強度が上がっても音を上げません。ですから、高校で大きく成長の余地を残す技術面が向上し、体もできてくるので格段の伸びを見せます。

実際、今年の春高メンバーにも、全くの素人(中学3年間は野球)から始めてスタメン入りし、国スポの選抜に選ばれた子がいますからね。

編集部 これまで慶應はコンスタントに全国の舞台へ進んでいます。そこからさらに上を目指すためには、選手層を厚くする必要が出てきますね。

渡辺 その点は意識していて、今年からアプローチを変えています。監督生活も10年を超えたので、卒業生の数もそれなりになってきました。選手や親御さんとコンタクトする時に、卒業生のその後を見せて将来を含めた提案をしています。

編集部 それは慶應ならではですね。営業と考えれば、大きなアドバンテージがあります。

渡辺 うちは、選手たちの将来に対していろいろな選択肢を提示できる強みがあるので、うまくいけばいいなと思っています。その結果、慶應を選んでもらってバレーも勉強も頑張る。そして、将来社会に役立つ人材になってくれればと願っています。

各種対策も、本音は「完ぺきにやりたい」

編集部 選手の強化には、技術以外の部分「栄養摂取」や「トレーニング」が欠かせません。どのように取り組んでいますか?

渡辺 選手たちが一生懸命練習して技術を高めたり、体を大きくしたり、自分の指導理論も確立され、結果もついてきました。毎年いいチームに仕上がっていると思います。

さらに上へ進むためにどうしたらいいかを考え、3年前くらいから栄養やトレーニングに目を向け始めました。

編集部 まずは栄養面について、どのようなことを実践していますか?

渡辺 年に3~4回、管理栄養士の方に来ていただいて、選手と親御さんに講習をしてもらっています。

まず新入生が合流する3月。チーム編成が変わる大事な時期なので、最初のミーティングとセットで栄養講習を入れています。

7月は暑さと食欲の減退で体重が落ちるので、主にその対策。大事な試合が続く時期(10~1月)には、試合前や試合当日の食事などをアドバイスしてもらっています。

編集部 重要と思われるタイミングで、情報をインプットしていく感じですね。

渡辺 特に夏場はさまざまなリスクがあるので、慎重になります。

普段の体重から2%減ると熱中症のリスクがあるといわれているので、私からは「水分補給をしっかりやろう」など声掛けをし、選手たちには毎日の体重測定から自分の状態を把握・管理してもらっています。

ほかには、年に数回の血液検査で栄養分析をしてもらって、不足している物があれば、食生活の改善、サプリメントの摂取を促しています。毎日の練習後にはプロテインを1杯飲むとか、まだ少ないと思いますが、現状でやれることをやっています。

編集部 選手の成長と栄養摂取をどのように考えていますか?

渡辺 重要な点と捉えています。食事に関しては、いざ実践して毎日規則正しく続けようとすると大人でも難しいですが、自分のモチベーション次第でコントロールできるものです。

選手たちには、スポーツ選手にとって食事はどのようなものかを説明して、例えば「理想とする体がある」「パフォーマンスを発揮する」「日本一になる」など、目標があるならしっかり意識しなさいよと。この意識づけが最も大事だと思います。

編集部 トレーニングに関してはいかがでしょうか?

渡辺 週1~2回、トレーナーに見てもらっています。例えば、ブロックで体幹がブレないようにしてほしい、反応を含めたスピードを高めてほしいとか、こちらの要望を伝えて理想に近づくために力を借りています。練習後のケアも重要なポイントになってきますね。

トレーニングの成果は一朝一夕で出てきませんが、半年後・1年後の体つきやデータを見ると、着実に成果は上がっていると思います。

編集部 栄養、トレーニングとかなり対策をしている印象です。

渡辺 う~ん、まだまだとは思いますけどね。

トレーナーには毎日選手たちの体を見てもらいたいし、睡眠の質も上げたい。毎日食事の写真を撮って評価・分析など、食べ物・飲み物の管理をミリ単位でやってもらいたい。これらができれば選手たちの能力は飛躍的に上がります。

理想は完ぺきにやることですが、現実的には難しいです。だから、できる範囲で最高の環境を整え、選手のプラスαになってくれればと思っています。

考えれば、大半のチームはそこまでできないのが現状ですから、贅沢なことをさせてもらっていますよ。

2年連続春高出場へ、目標は日本一

編集部 今年の春高でベスト16入りし、上位進出も見えてきました。予選はこれからですが、目標をどこに設定していますか?

渡辺 選手たちは「日本一」をめざすと言っています。今年の夏はIHもあって忙しかったですが、1~2日しか休んでいないんじゃないかな。

練習を積み続けなければ目標を達成できないとよく理解していますし、何より彼らが決めたことですから。

編集部 IH後はどのように過ごしていますか?

渡辺 9月以降、毎月のように試合・大会があるので、今は目標を再確認しながら、最終的に自分やチームがどうなるか(成長曲線)を考えて、課題を埋めるための練習を中心にしています。

練習試合を通じて、課題が出てきたらまたそれを埋めるための練習をする。その繰り返しです。軸となる練習はありますが、彼らが基本的に毎日同じ練習をすることはないですし、一日の練習の中で変化をつけていく。同じ練習ばかりしても、うまくなるわけではありませんから。

編集部 当然ながら、課題は一人一人違うわけですよね。

渡辺 生徒の中には、数学が得意な子もいれば、苦手な子もいますよね。その中で授業は進んで行きます。練習も同じ。

大事なのは、チームの方向性に沿って、「自分の課題を明確にできているか」「自分がチームに何を求められているか」です。それがわかっていれば、全体練習後に自然と体が動いて、さらに磨こうと努力するのです。

夏(8月)の自主練では、セッターがほぼ毎日1000本トス(集中力やトス精度の向上を図る)に挑戦していましたが、やり遂げることで現在地や新たな課題が見えてくる。うちの選手たちは、このような姿勢で毎日を過ごしています。

編集部 自らの課題に向き合うこと、訴求点を見出すことは社会人にも問われます。ある意味、選手たちを大人として扱っていますね。

渡辺 選手たちの方が私よりはるかに大人ですよ(笑)。私は少しだけ彼らより経験があるので、その分を伝えているに過ぎません。

「大人として扱う」という部分では今後、部内の金銭管理を選手たちに担当してもらおうと思っています。慶應は、早くから社会経験を積むことを推奨していて、遠征先のホテルの支払い、部費の収支計算など選手たちがやっている部もすでにあります。

編集部 スポーツの部活動でそこまでするのは聞いたことがありません。選手たちにとってプラスに働きそうですね。

渡辺 OBからも「それも勉強で、今のうちから経験させた方がいい」と勧められました。会計は親御さんにも手伝ってもらっていますので、一緒に勉強しながら自立してもらいたい。

選手たちを大人として接するのとは別に、高校生だからと言って許されるものではないこと、例えば、礼儀やあいさつなど当たり前のことができていない場合は、きちんと注意をします。どうしても甘い部分は出てきてしまいますからね。

私は教諭なので、バレーボールの指導は二の次として、人間教育を含めてたくさんのことを選手たちに伝える義務があります。

編集部 約10年で慶應を県内屈指のチームに育て上げました。最後に、一緒に歩んできた選手たちへの思いを聞かせてください。

渡辺 私が指導を続ける理由は、学校のためでも自分のためでもありません。子どもたちの将来のため。この一言に尽きます。「慶應に来て、バレー部で過ごせて良かった」と思ってほしいんです。

人生の中で、高校3年間は心に刻まれるじゃないですか。濃い3年間を送ってもらいたいし、選手たちが「日本一になりたい」と目標を掲げたなら、私は全力で向き合わなければいけません。

私はスポーツしか頑張ってこなかったので、バレーも勉強も頑張る彼らを本当に尊敬しています。卒業生たちを含めて。みんなまじめだし、優しいし、本当にいい子たちばかりで、恵まれていると思います。

自分たちで考え、主体的に行動する。この指導方針で選手たちと向き合ってきましたが、もし目標に届かなかったとしても、高校で経験したことは社会に出てから彼らの力になると信じています。

慶應義塾高校 バレーボール部 メンバー紹介

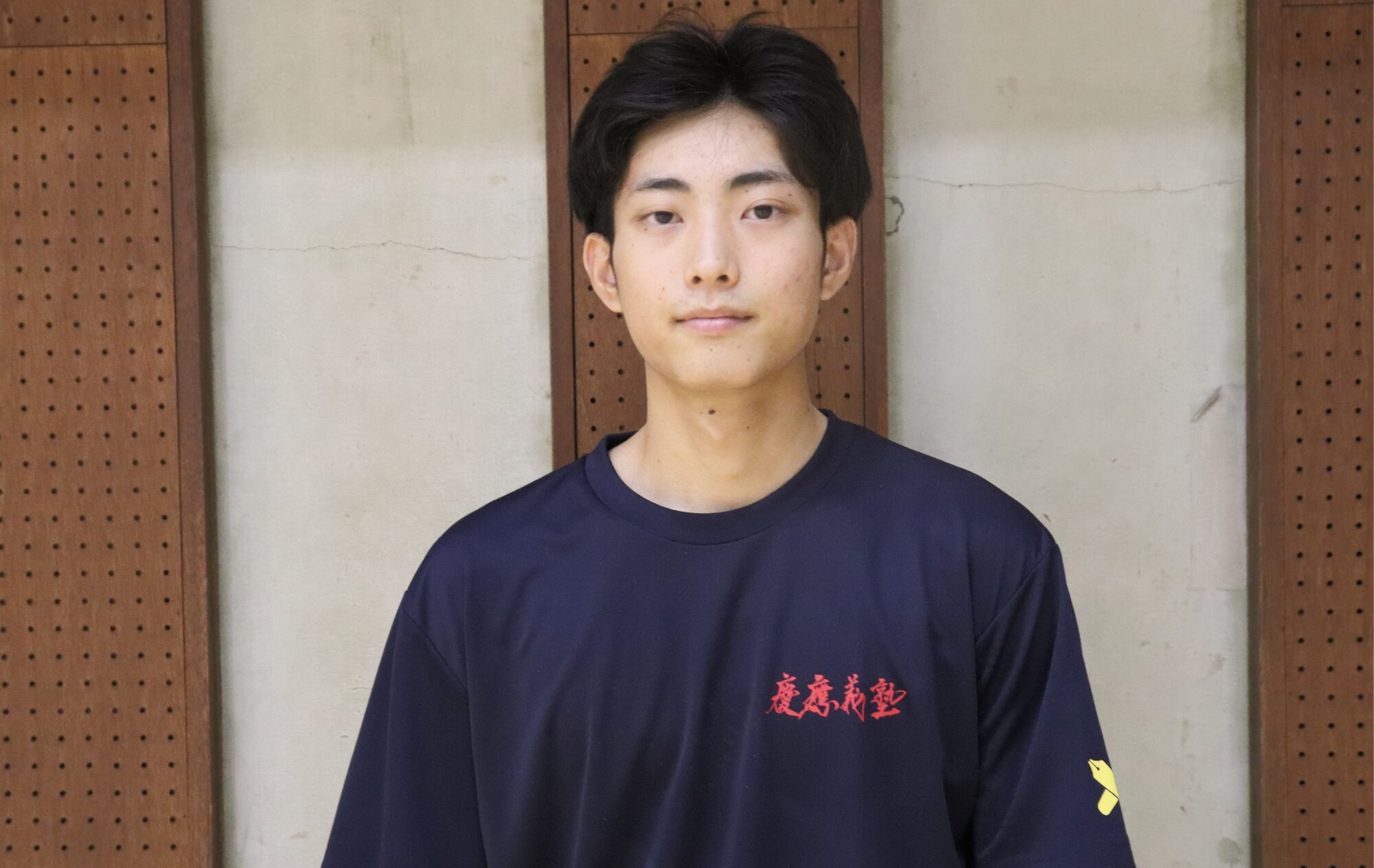

★個性派がそろう現チーム、日本一へのカギは「まとまり」(佐藤颯隼主将:3年、アウトサイドヒッター:OH)

1月の春高バレーで、2年生ながらチームの得点源としてベスト16入りに貢献したOH佐藤颯隼は、今春から主将を務める。

川崎市立西中原中学校時代に全国大会を経験しており、強豪校からの勧誘もあったが、「自分に合いそうだったから」という理由で慶應への進学を決めた。

「渡辺先生の考え方に共感しましたし、バレーも勉強も頑張りたかった。自分の将来を考えた時、慶應が一番いいと思いましたね。渡辺先生は僕たちと目線が近くて、とても話しやすいです。議論? よくやっています」

すでに全国の舞台を経験している佐藤だが、「2年生の時は、先輩たちがいたおかげでノビノビと楽しむことができました。でも、主将になってからのIHはすごく緊張してしまい、力を発揮できませんでした」と話す。

チームの仕上がり状態については、「日本一を目標に掲げているので、今(9月)はIHの結果を受け入れながら、個々の力を伸ばすことに力を入れています」と、不完全燃焼だったIHからの巻き返しを誓う。

「最重要課題になるのは『チームのまとまり』。今のチームはいい意味で個性派ぞろい。主将としてはまとめるのが大変ですが、(春高予選の)11月までにこの点がクリアできれば、かなり良くなると思っています」

これまでの最高成績・ベスト16を超えるべく、佐藤らは目標をより高く設定し、日々努力する。まずは、激戦区の神奈川県を制することから、慶應の挑戦が始まる。

慶應義塾高等学校

1868年、福沢諭吉が創始した「蘭学塾」を「慶應義塾」と命名。1949年、慶應第一、第二高等学校を統合し、日吉へ移転。現校名となる。

第102・103代内閣総理大臣・石破茂氏、トヨタ自動車代表取締役会長・豊田章男氏、俳優・石原裕次郎氏ら、あらゆる分野に人材を輩出する。

2023年夏の甲子園で野球部が107年ぶりの優勝を果たすなど、近年はスポーツでの活躍も目覚ましい。