運動やスポーツを通じた「社会性の獲得」こそ重要

前回の連載では、子どもが運動することの教育的意義①と題して、特にGRITに着目した結果を紹介しました。近年、子どもの運動に関する価値や意義に関する議論が多く見られ、これまでは「体力・運動能力の向上」「健康増進」「競技力向上」などが主な意義とされてきたかと思います。

しかしながら、このような価値観だけでは、実際に運動をする子どもは増えなくなってきていますし、二極化の傾向も強まるばかりではないかと私は感じてきています。そして、少し厳しい見方をすると、ここで示した意義は、どちらかというと運動ができた人たちが考え、作り出してきた価値観なのかもしれません。

もちろん、これらにも運動やスポーツの価値は多く含まれていると思いますが、今は「するスポーツ」「見るスポーツ」「ささえるスポーツ」といった考え方が普通になっており、「スポーツを楽しむ」という表現もトップアスリートの中でもよく聞かれるようになっています。

つまり、スポーツや運動にかかわることを通して、楽しんだり、仲間をつくったり、支えあいが発生したりといった、社会に出てからも重要になってくる多くの要素を我々は学んできたのではないでしょうか。

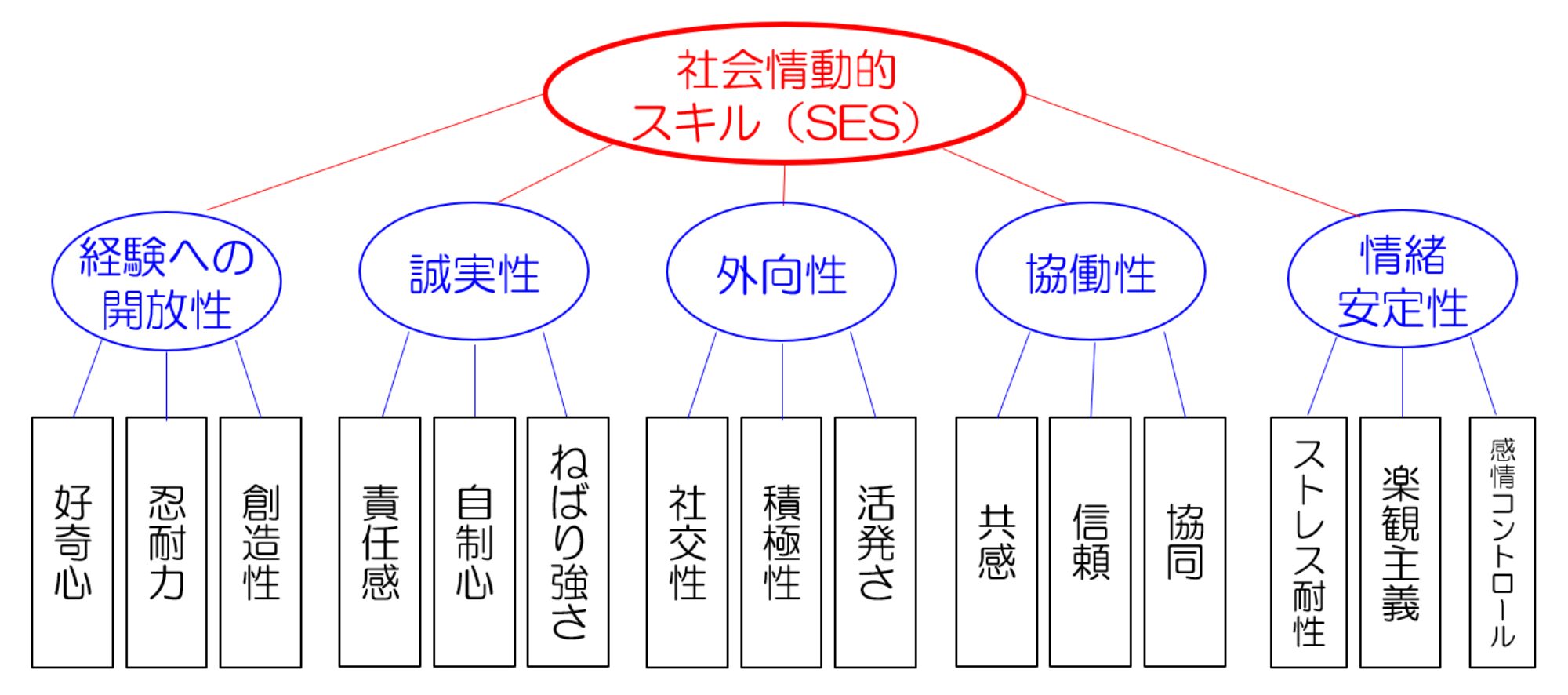

このような要素は教育現場においても重要な要素であり、最近では非認知能力や社会情動的スキル(Social and Emotional Skills:SES)と呼ばれています。SESは、経済協力開発機構(Organisation for Economic Co-operation and Development:OECD)も注目しています。

今回は、運動やスポーツには、社会的、心理的なスキルを向上させてくれる可能性があることを示しながら、SESと子供たちの運動実施との関係について紹介していきます。

社会情動的スキル「SES」とは?

OECDが示している概念によれば、SESは15の下位因子で構成され、さらに3つずつの因子でまとめられた5つの上位因子「経験への開放性」「誠実性」「外向性」「協働性」「情緒不安定性」が存在しています(図1)。

このように構成概念としては、非常に細かく分かれていますが、全体をまとめてSESのスコアとして用いられることも少なくありません。

社会生活においてどれも大切な要素ですが、運動やスポーツ、最近でいえばアクティブラーニングのような場面で、SESの獲得・育成が期待できるのではないでしょうか。

ウェルビーイングでみる日本の子どもの実態

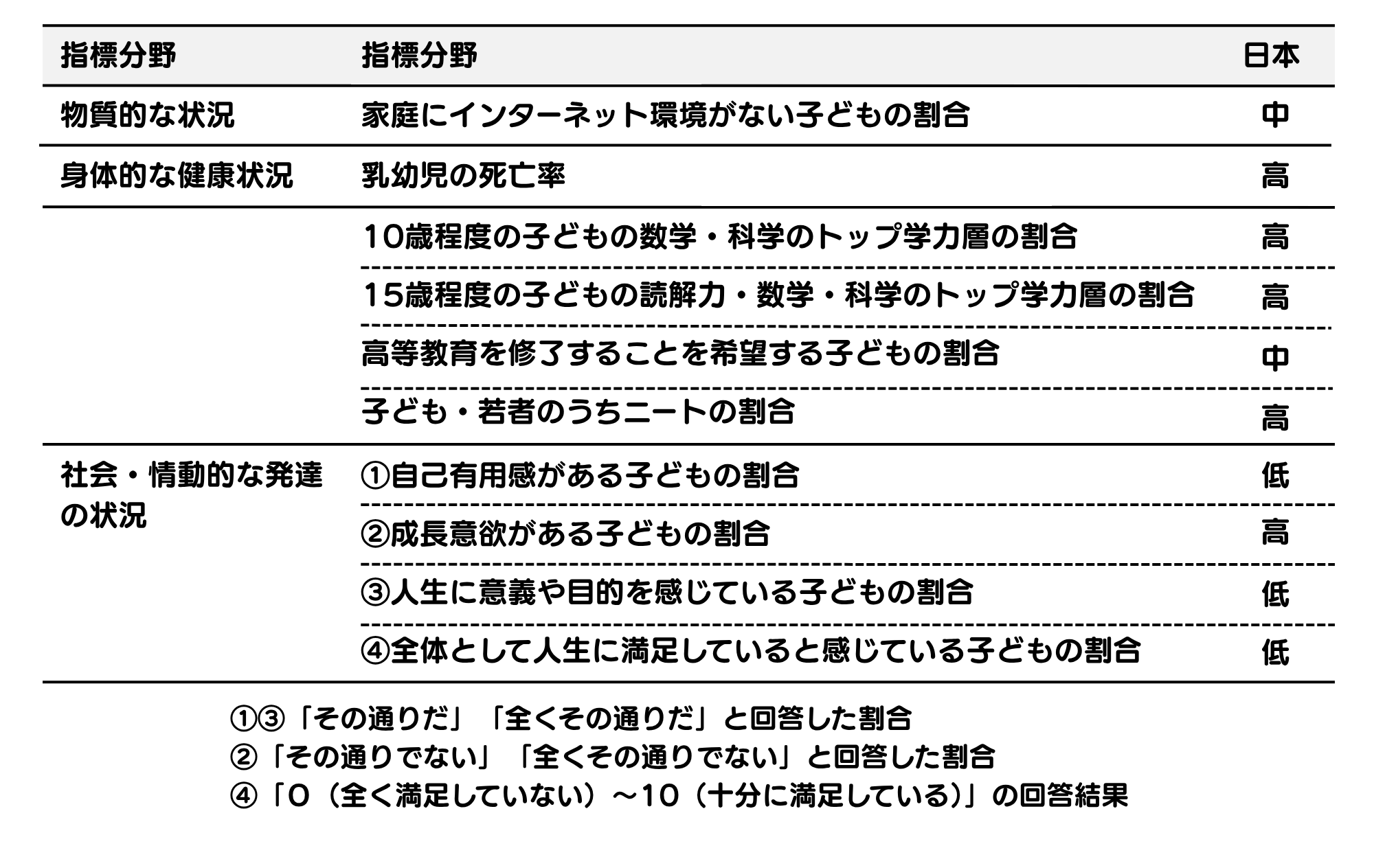

SESは、近年はやりの「well-being(ウェルビーイング)の重要な要素の一つとしても考えられており、特に、子どものwell-beingに関する我が国の評価は表1の通りです。

4つの指標分野で子どものwell-beingを評価した場合、我が国の子どもは「物質的な状況」「身体的な健康状況」「認知的・教育状況」はいずれも中~高評価になっています。

しかしながら、「社会・情動的な発達の状況」に関しては、多くが低評価となっています。つまり、日本の子どものSESは決して良好とはいえないということになります。

もし、運動やスポーツ活動のようなものが、これらのスキル獲得に有効だとすれば、この低評価も、近年の子どもの運動時間の減少と無関係ではないように思えてきます。

(文献2より抜粋して作表)

調査研究の分析結果① 良好な運動習慣はSESの向上と相関

◆分析方法

ここからは、実際に私が児童を対象にSESと運動習慣との関係を検討した結果を紹介したいと思います。調査対象は4~6年生の児童3165名で、有効回答が得られた2223名のデータを用いて分析しました。

SESの調査項目は、OECDが提案している120の質問項目から45項目を抜粋し、これらが高い信頼性と説明力を有する形(図1と同じ概念構造)になることを確認しました。

このことから、今回の調査項目においても、同様の15因子を下位因子に持つSESの評価指標として使用可能であると判断しました。SESに関する質問はすべて5件法で、5点×45項目で225点が満点になります。

運動等の習慣に関する項目は、「運動が好きか」「体力・運動能力への自信」「体を動かす遊びの頻度」「一緒によく遊ぶ友達の数」「運動時間(平日/週末)」「習い事の状況」「幼児期の運動実施状況」、運動時間にも影響があると考えられるスクリーンタイムの代表として「ゲーム実施時間(平日/週末)」を質問しました。

◆分析結果

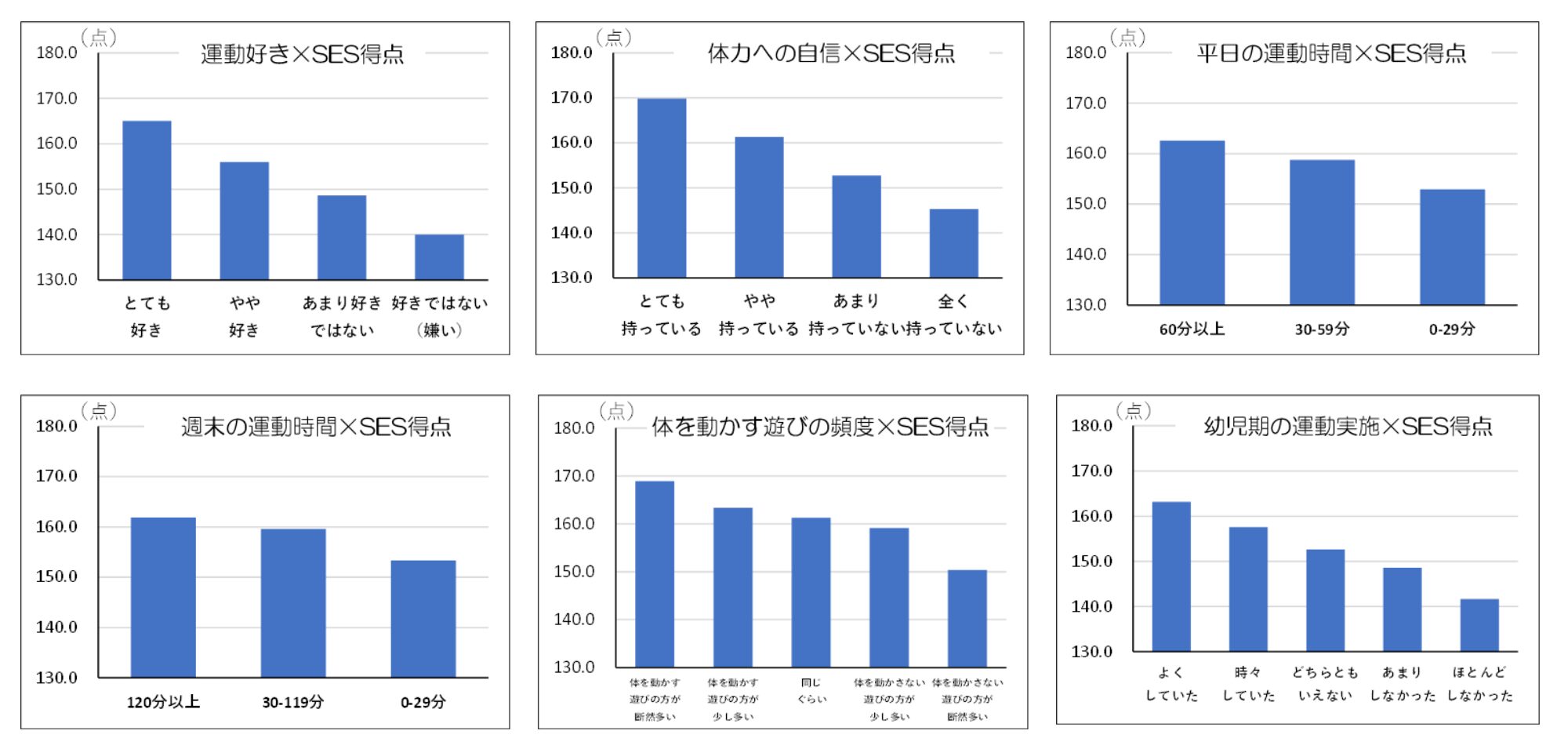

運動習慣項目の回答状況とSES得点の違いを検討したものが図2になります。ここでは、6つの項目について抜粋しますが、結果はとてもシンプルかつ明白です。

運動好きだったり、体力・運動能力への自信があったりするほどSES得点は明らかに高くなっていました。また、運動時間に関しても、平日、週末ともに長くなるほど階段状にSES得点が向上していました。

さらに、体を動かす遊びの頻度が多かったり、幼児期によく運動を実施していたりした子ほど、SES得点が高くなっていました。いずれの結果も統計的に有意な差が確認されています。

もちろん、因果の方向性に関しては、追跡調査などの縦断データによる確認が必要だとは思いますが、この結果からも明らかに子どもの良好な運動習慣がSESの向上に有効に作用する可能性が考えられました。

調査研究の分析結果② 元気で活発型はSESの獲得に有効

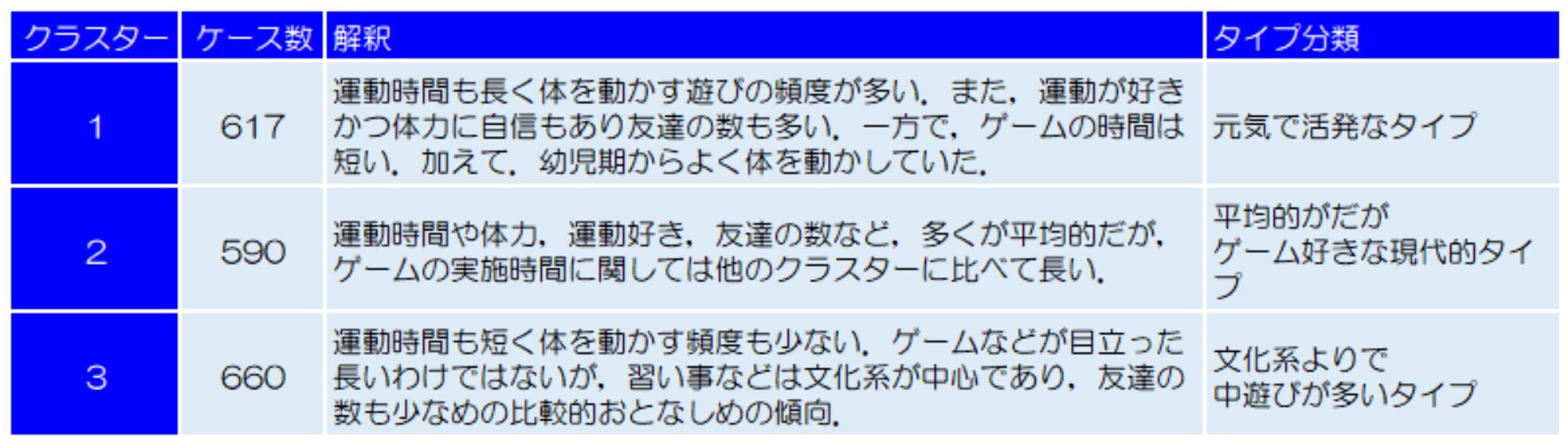

前項と同じデータを活用して、もう少し複雑な分析をしました。ここでは、複数の説明変数を用いて、その回答パターンから似た者同士にグルーピングする「クラスター分析」を行いました。

「運動が好きか」「体力・運動能力への自信」「体を動かす遊びの頻度」「一緒によく遊ぶ友達の数」「運動時間(平日/週末)」「習い事の状況」「幼児期の運動実施状況」、「ゲーム実施時間(平日/週末)」の回答パターンから、児童をグルーピング(分類)しました。

その結果、「元気で活発なタイプ」「平均的だがゲーム好きな現代的タイプ」「文化系よりで中遊びが多いタイプ」の3つのグループ(クラスター)に解釈されました(表2)。

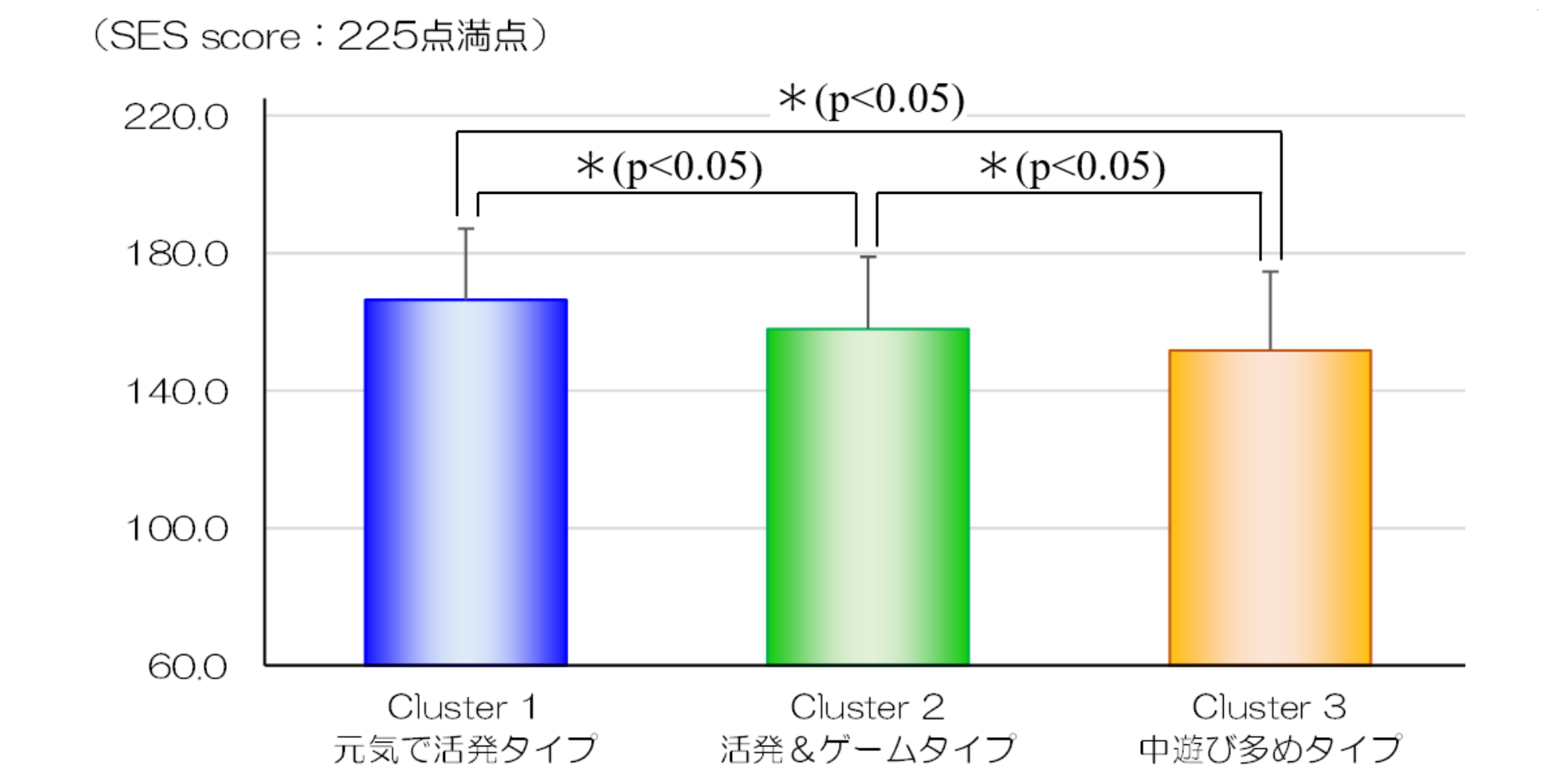

そして、3つのグループ間によるSES得点の違いを検討した結果が図3になります。得点差はわずかにも見えますが、いずれも統計的に有意な差が確認されています。

また、スペースの関係で図は省略しますが、下位因子の中でも「積極性」「活発さ」「好奇心」「社交性」「協同」「共感」「楽観主義」に関してはすべてのグループ間で得点に有意な差が確認され、いずれもクラスター1、2、3の順で得点が高くなっていました。

つまり、日々の活動的な生活がこれらのスキルの獲得に有効であることを示唆していると思われます。

これらの結果はいずれも横断的データによるものですので、縦断データや遡及データなどを用いて、より詳細な因果の検討が望まれるところです。

しかしながら、子どもの運動やスポーツを促進することの新たな根拠としては十分な成果であると私は考えています。

従来の体力・運動能力の向上や健康増進、あるいは競技力向上は運動好きの児童や家庭に対しては、依然として十分に高い価値として存在していると思います。

一方で、今回お示しした社会情動的スキルをはじめとした教育的意義を子どもの運動やスポーツの価値として明確に示していくことは、今後、様々な水準や目的で運動に親しむ子どもを増やしていくためには重要な価値観となってくると思います。(中野 貴博)

【参考文献】

1) 経済協力開発機構(OECD)編著, 矢倉美登里, 松尾恵子(訳) : 社会情動的スキルの国際比較 教科の学びを超える力, 明石書店 (2022)

2) 文部科学省 : ウェルビーイングの向上について(次期教育振興基本計画における方向性), 中央教育審議会教育振興基本計画部会 (2023)

中野貴博(中京大学 スポーツ科学部 教授)

体力向上、活動的生活習慣から子どものスポーツ学を研究する第一人者。スポーツ庁や地方行政などと協力しながら、子どもの運動環境の改善、社会の仕組みを変えようと尽力。子どもとスポーツを多角的に捉えた論文も多数発表している。