前回までの連載では、神経系の働きや関節可動域の向上の重要性について解説しました。今回は、その内容をさらに深め、スポーツパフォーマンスを向上させるための具体的な方法についてお伝えします。

パフォーマンスアップには「動きの質」を上げること

運動パフォーマンスを向上させるためには、「動きの質」を上げることが不可欠です。筋力アップや柔軟性の向上、痛みや不調の改善など、どのような目標を持っていても、この基本的な原則に基づく必要があります。

パフォーマンスとは、単に競技中の技術や成果を指すだけでなく、効率的な動きによって体が最大限に力を発揮したり、ケガのリスクを減らしたりすることも含まれます。

つまり、筋力や柔軟性だけでなく、動きの質を高めることで生じる全体的な能力の向上を指します。

ここで定義する「動きの質」とは、効率的で無駄のない動作を通じて、最大の力を最小のエネルギーで発揮しながら、関節や筋肉への不要な負荷を減らす能力です。

この質は、感覚情報のインプット、神経系の協調、筋力と柔軟性のバランスなど、多岐にわたる要因によって決まります。

それでは、なぜ動きの質を上げる必要があるのでしょうか? その理由を解説していきます。

なぜ動きの質を上げるのか?

動きの質を向上させることには、以下のような利点があります。

①パフォーマンスの向上:体の動きが効率化されることで、スポーツ特有の動作を支え、筋力や柔軟性を含む全体的な能力を最大限に発揮します。

②体型の変化:効率的な動きが筋肉や骨に適切な刺激を与え、美しい体型を作ります。

③痛みや不調の改善:動きの非効率性が原因となる痛みや不調が減少します。

足首の硬さが膝や腰に負担をかける状況を考えてみましょう。例えば、サッカー選手が足首の硬さを放置したままプレーを続けると、ターンや方向転換の動作が不安定になり、膝や腰に過剰な負荷がかかります。このような動きの非効率性が蓄積すると、やがてケガや痛みにつながる可能性が高まります。

筋肉や骨は適切な負荷や刺激を受けることでその機能を向上させる一方、不適切な負荷では逆に弱体化してしまいます。また、脳は新しい刺激や学習に応じて再構築される性質を持っていますが、この変化を定着させるには、定期的かつ適切な刺激を繰り返し与えることが不可欠です。これにより、神経回路が強化され、動きの質が長期的に向上します。

感覚情報(インプット)量の増加が動きの質を上げることに

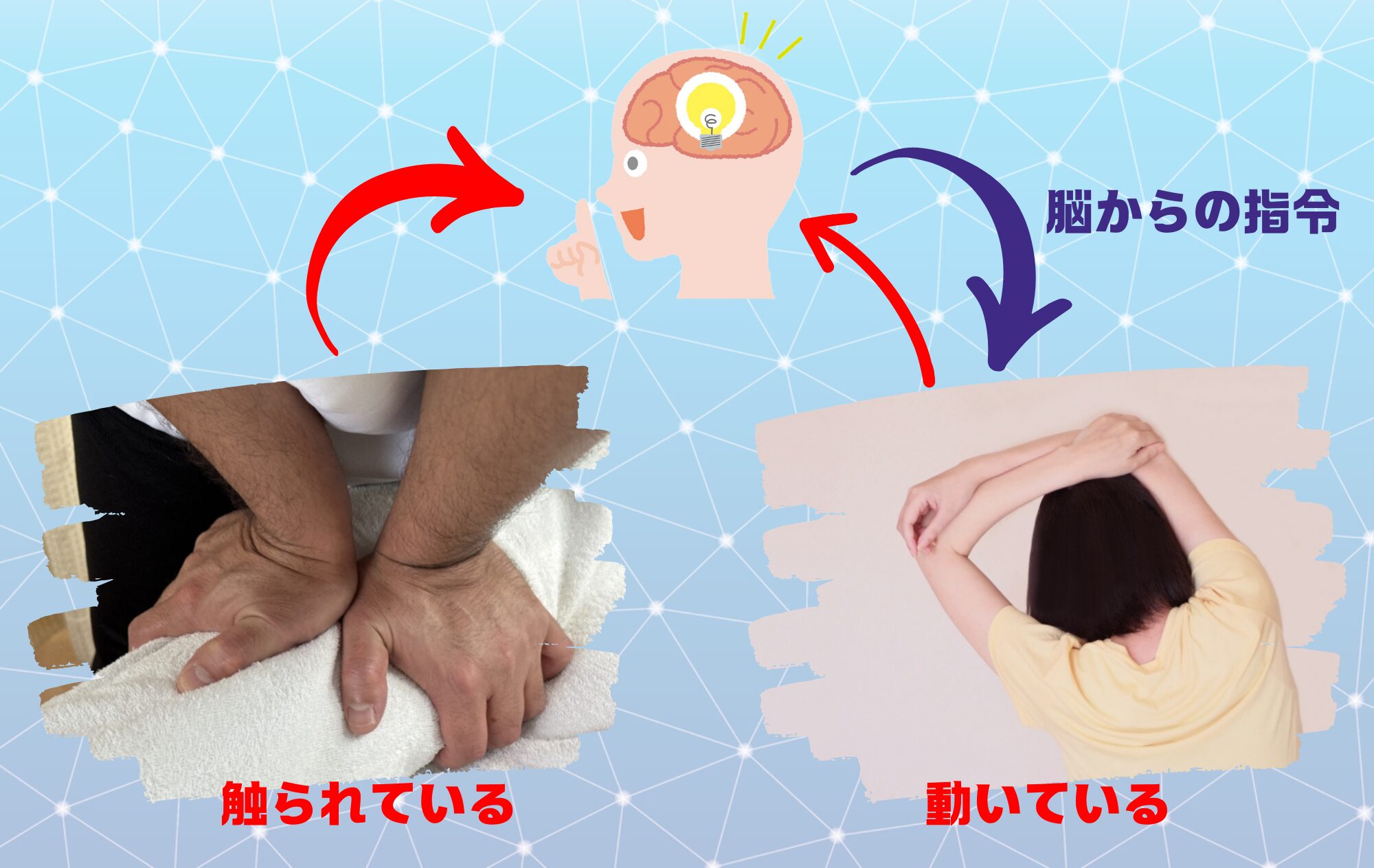

動きの質を向上させる手段として、全身の神経の働きを改善し、感覚情報(インプット)の量を増やすことが挙げられます。インプットについては、連載#03で解説しましたが、改めて日常に置き換えると、以下のような感覚をいいます。

触られた感覚:肌や筋肉を通じて伝わる外部からの刺激(マッサージなど)

関節を動かした感覚:関節がどの位置にあり、どのように動いているかを認識する内部感覚(固有受容覚)。

脳は自分の体の状態を正確に把握します。このような感覚情報が増えることで、脳が体に対して持つ「信頼感」が向上し、より大きな筋力発揮が可能になります。また、不調や痛みが減少し、効率的な動きができるようになることで、運動パフォーマンスの向上にもつながります。

特に重要なのは、これらの変化が「無意識のレベル」で起こることです。つまり、意識しなくても、効率的な動きが自然と発揮される状態を目指します。

インプットを増やすために、連載#04で紹介した「モーターコントロール」のトレーニングが有効です。結果として、運動パフォーマンスの向上、日常生活での快適な動きが実現します。

さらに、インプットを定期的に繰り返すことで、脳は動きのパターンを「安全で効率的」として認識し、神経回路が強化されていきます。

まとめ

動きの改善は、まず脳や神経から始まります。筋肉をマッサージしたり鍛えたりするだけではなく、神経の働きに注目することが必要です。神経のスピードで変化が起きるため、正しいアプローチを取ることで即座に体の変化を感じることができるでしょう。

パフォーマンスアップを目指すためには、動きの質を向上させることが重要です。そのために、神経の機能を向上させる、感覚情報を増やすことがまず必要です。それには、モーターコントロールを活用した練習が効果的です。

中高生や指導者の皆さんには、効率の良い動きを身につけることをお勧めします。また、体を効率的に動かすための練習を継続することで、痛みのない健康的な体を維持することが可能です。(竹内 康弘)

竹内康弘(元浦和レッズコーチ・脳神経トレーナー)

年齢問わず、日本・ドイツで10年以上、プロアスリート、世界大会出場選手ら延べ500人以上を指導。

ドイツの機能神経学とサッカーを掛け合わせたトレーニングに出会ったことをきっかけに、機能神経学、応用神経科学を学ぶ。

現在は、サッカーコーチとして活動する傍ら、体の不調を改善したい人や競技力を向上したいアスリートに向けてトレーニングセッションを提供する。

スポーツコーチ、トレーナーや治療家など、その他、健康課題に取り組む企業を対象に脳神経トレーニングの普及活動も積極的におこなっている。

<指導歴>

2013~2016:帝京平成大学女子サッカー部

2016~2017 :ドイツユースチーム(U-19)

2017~2019:南葛SC

2019:岡山湯郷Belle

2019~2022:INAC東京(INAC神戸の下部組織)

2022~2024:浦和レッズ