前回に続き、ウォーミングアップの話題です。ウォーミングアップは、その目的や構成要素を理解した上で、競技の特性に合わせて最適化されるべきです。

今回はウォーミングアップの一般的な構成要素と、代表的なスポーツにおける科学的に推奨されるウォーミングアッププログラムの例、注意点などを紹介します。

ウォーミングアップ効果を高める「RAMPプロトコル」

近年、効果的なウォーミングアップの構成として「RAMPプロトコル」が広く知られています。これは、①Raise(上昇)、②Activate(活性化)、③Mobilise(動員)、④Potentiate(増強)の4つのフェーズから構成されます。

① Raise(上昇)

軽い有酸素運動(ジョギング、サイクリングなど)を行い、心拍数、呼吸数、血流量、深部体温を徐々に上昇させます。

5〜10分程度の軽い運動は、全身の血行を促進し、深部体温を徐々に上昇させます。筋粘性の低下、神経伝達速度の向上、酵素活性の促進に寄与し、その後の高強度運動への移行を円滑にします。

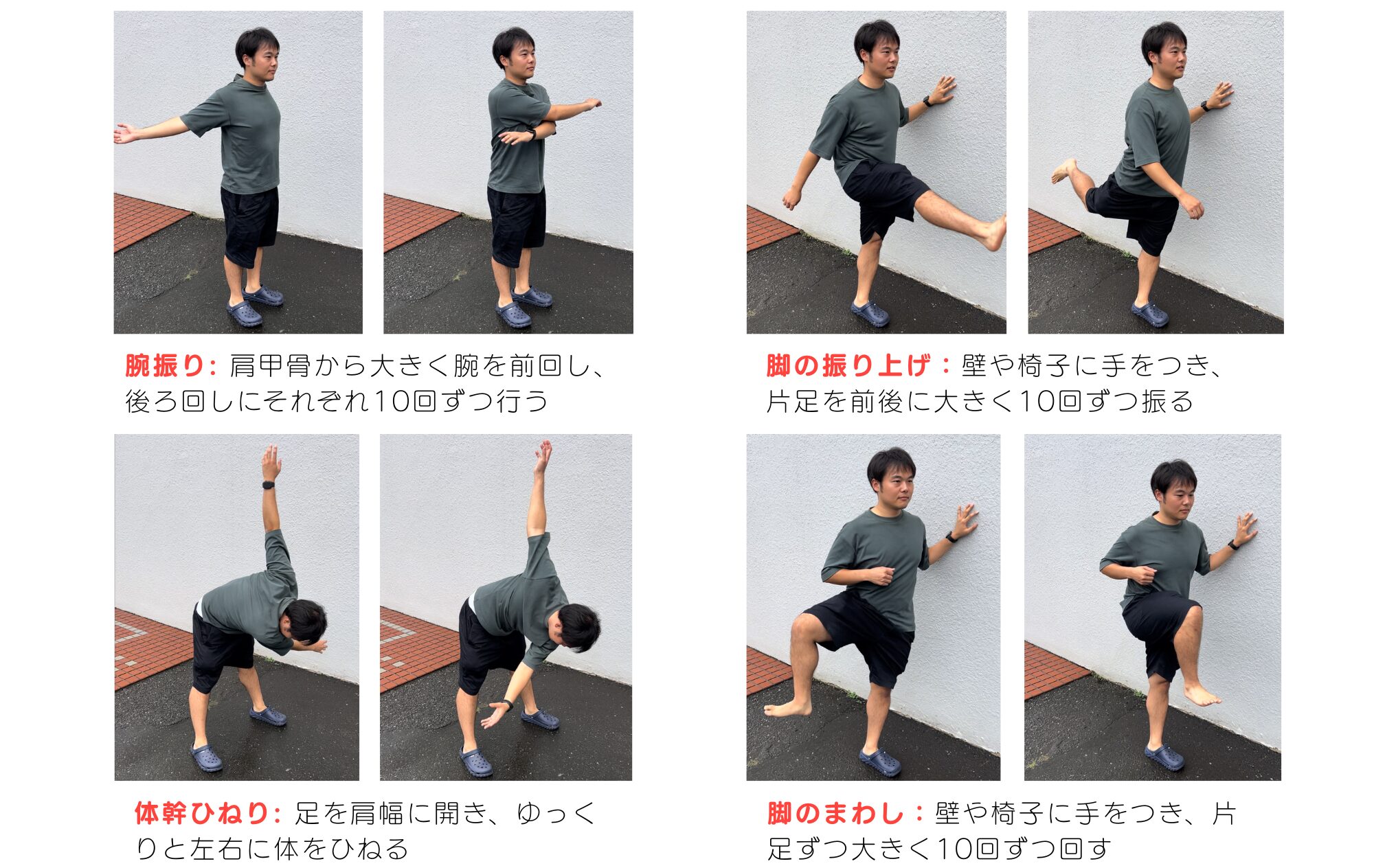

②Activate & ③Mobilise(活性化と動員)

動的ストレッチや主要な筋群の活性化エクササイズを通じて、関節の可動域を広げ、これから使われる筋肉を目覚めさせます。

静止した状態で行う「静的ストレッチ」は運動前の筋出力の低下させる可能性があるため、運動前は動的ストレッチを優先します。

注意:無理に反動を使って行うと、ケガにつながります

④ Potentiate(増強)

競技特異的な動作を軽めの負荷で行い、神経筋系を本番に近い状態に整えます。

短距離走、ジャンプ、シュート動作など、競技に直結する運動を含めることで、最大のパフォーマンスを発揮する準備を整えます。実際の運動の強度よりも低い強度で、フォームを確認しながら行いましょう。

サッカーにおける実践的なウォーミングアッププログラム例(FIFA 11+)

FIFA 11+は、国際サッカー連盟(FIFA)が開発した、サッカー選手のためのケガ予防ウォーミングアッププログラムです。

このプログラムは、ランニング、筋力、プライオメトリクス、バランス運動を組み合わせたもので、特に下肢の傷害予防に高い効果が報告されています。

研究により、FIFA 11+を継続的に実施することで、サッカーにおける傷害発生率を30〜50%減少させることが示されています。トレーニング内容や実際の動画も確認できますので、興味のある方はご覧ください。

ウォーミングアップの注意点とよくある間違い

ウォーミングアップは、その効果を最大限に引き出すために、適切な方法で行うことが不可欠です。誤ったアプローチは、パフォーマンスの低下や傷害リスクの増加につながる可能性があります。以下に、スポーツ科学の観点から特に注意すべき点を挙げます。

・静的ストレッチの運動前実施に関する再考

従来の静的ストレッチは、筋の粘弾性特性を変化させ、筋力、パワー、スプリント能力などのパフォーマンスを一時的に低下させる可能性が指摘されています。

特に、高強度や爆発的な運動を行う前には静的ストレッチを避け、動的ウォーミングアップを優先することが、最新のスポーツ科学では推奨されています。

静的ストレッチは、運動後のクールダウンや柔軟性向上を目的としたセッションで実施するのが効果的です。

・やりすぎない

ウォーミングアップで疲れてしまっては本末転倒です。あくまで「準備」なので、軽く汗ばむ程度、体が温まる程度に留めましょう。一般的には5〜15分程度が目安です。

・体調に合わせる

体調が悪い時や痛みがある時は、無理にウォーミングアップを行わないでください。身体の声に耳を傾け、必要であれば運動を中止する勇気も大切です。

ウォーミングアップで、もっと快適に、もっと効果的に!

ウォーミングアップは、単なる準備運動ではなく、スポーツパフォーマンスの最適化とケガ予防のための科学的に裏づけられた戦略です。

筋温上昇、関節可動域の拡大、神経筋系の活性化、そして心肺機能の準備といった生理学的適応は、競技における最大限の能力発揮と安全な運動遂行を可能にします。

適切なウォーミングアッププロトコルを実践することは、アスリートの長期的な成長と成功に不可欠な要素であるといえるでしょう。

次回は、代表的なウォーミングアップの実践例を解説します。(前道 俊宏)

【引用文献】

・Wilson CJ et al.: The effect of muscle warm-up on voluntary and evoked force-time parameters: A systematic review and meta-analysis with meta-regression. J Sport Health Sci (2025)

・Sople D et al.: Dynamic Warm-ups Play Pivotal Role in Athletic Performance and Injury Prevention., Arthrosc Sports Med Rehabil (2024)

・Sadigursky D et al.: The FIFA 11+ injury prevention program for soccer players: a systematic review., BMC Sports Sci Med Rehabil (2017)

・Silvers-Granelli H et al.: Efficacy of the FIFA 11+ Injury Prevention Program in the Collegiate Male Soccer Player., The American Journal of Sports Medicine. (2015)

・安田好文 : ウォーミングアップが運動時の生体機能に及ぼす影響について, デサントスポーツ科学 (1983)

【前道先生への質問を募集します!】

トレーニングや怪我予防など、読者の皆さんが持つ疑問に前道先生がお答えします。

五輪やトップスポーツ現場での経験を持つ有識者から直接アドバイスいただける機会は少ないので、ドシドシ質問をお寄せください。質問はこちらから。

※返信のために、お名前(ハンドルネームでも可)・連絡先(メールアドレス)が必要になります。

前道俊宏(早稲田大学スポーツ科学学術院講師、東洋大学ライフイノベーション研究所客員研究員)

日本スポーツ協会公認アスレティックトレーナー(JSPO-AT)、鍼灸あんまマッサージ指圧師。スポーツ医科学・臨床現場を架橋する研究を推進し、運動器障害の評価と予防、介入効果の可視化に関する研究に従事している。