アメリカにおける「学校体罰」の法的位置づけ

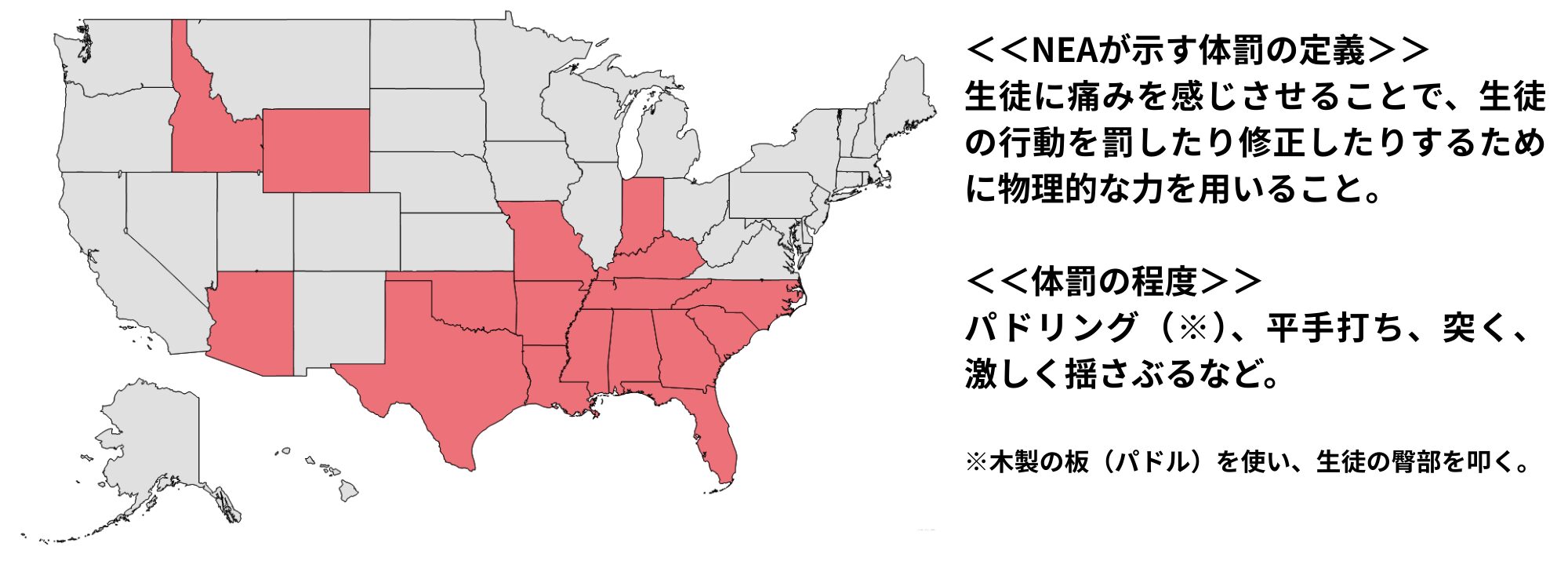

意外に感じられるかもしれないが、アメリカでは学校での体罰を禁止していない州が全体の約1/3に上る。

全米教育協会(NEA)が2024年に発表した資料によると、学校における体罰は南部を中心とした17州で合法なのだ。

わたしがアメリカのユーススポーツ、学校運動部における暴力の問題について取材を始めたのは、大阪府の桜宮高校で指導者からの暴力を苦にして運動部員が亡くなったときからである。

この13年間で、新たにコロラドなどの2州では州法で学校での体罰を禁じたので、アメリカでは減少傾向にあるとはいえる。

ここで注意したいのは、「合法の州がある」ことと「その州のどの学校でも体罰している」ことは同義ではないという点だ。

たとえ、州の法では違法でなくても、学区教育委員会で体罰を禁じているところが多い。

すべての州で学校での体罰を禁じるべきだという活動も盛んに行われている。

(2024年時点のNEA発表による)

日本とは決定的に異なる「体罰の定義」

アメリカの州法で認められている体罰は、日本での「体罰」とは少し違う。

日米とも学校には守るべき校則があるが、アメリカの場合、校則違反をした時にどのような罰を課すかまで明記されている。

口頭での注意・警告から始まり、悪質な行為や同じ違反を繰り返したときには、停学、退学処分になることがあらかじめ書かれている。

ごく一部の学校では、このあらかじめ決められた罰のなかに体罰も含まれており、「誰が」「何回」「どのように叩くか」なども規定している。

そして、保護者が書面で同意した場合のみ、体罰を課すとしているところが多い。

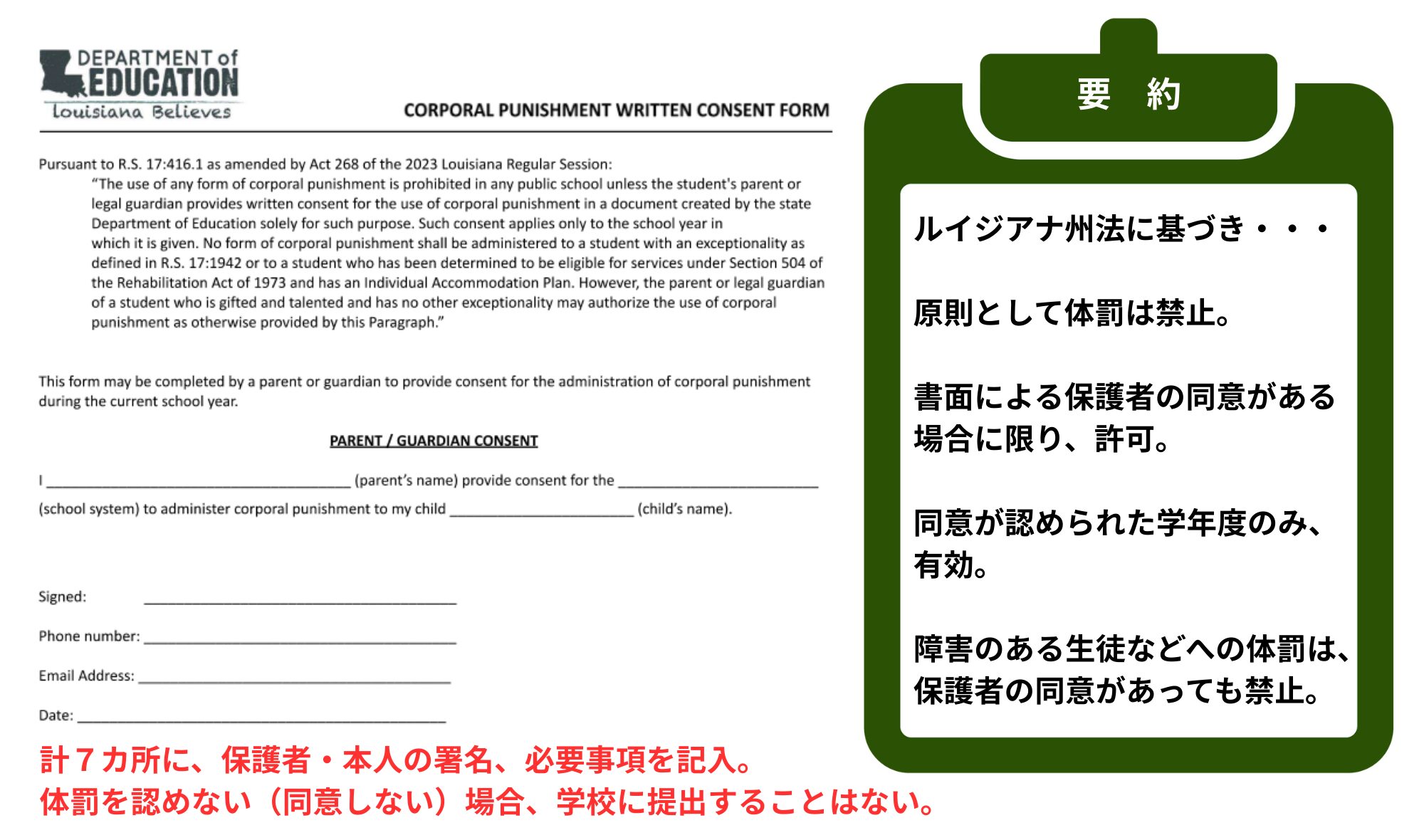

ルイジアナ州では原則として体罰を禁じているが、保護者が同意した時のみ、学校で罰として体罰を課すことができるとしている。

運動部規則と「虐待」の線引き

学校の運動部規則にも、違反とそれに対しての罰が明記されている。

全米レベルでみると、その数は極めて少ないと考えられるが、この運動部規則に、違反時の罰として体罰を含んでいるものがある。これを学校のホームぺージ上で公開しているところもあった。

しかし、こういった学校でも、コーチがカッとして、試合でミスした生徒を思わず叩いたり、蹴ったりすることは体罰でなく、生徒に対する虐待とみなされるだろう。

なぜなら、試合でのミスは、運動部の規則違反ではないし、事前に定めた手続きに従っての罰でもないからだ。

数字で見る体罰とスポーツ現場での暴力

アメリカに体罰など存在しないというのは事実ではない。だからといって、日常茶飯事だというのも事実ではない。

どのくらいの子どもたちが学校で体罰を受けているのか。数字を挙げてみたい。

米教育省公民権局が2021~22年に調査した資料によると、50州、ワシントンD.C.、プエルトリコ自治領を含む就学前教育(幼保年長児)から12年生(高3)までの5000万人の児童・生徒のうち、年間で約2万4500人が体罰を受けている。これは、全体の約0.05%が体罰されていることになる。

それでは、スポーツの現場ではどうなのか。

USセーフスポーツセンターが2024年に、すでに成人した約3800人(中央値43歳)に対して、スポーツ活動中に身体を痛める暴力行為を受けたかを調査した。

その結果、こぶしで殴られたのは8%、平手で殴られたのは8.8%、蹴られたという回答は8.7%だった。

運動部規則における身体的懲罰と「事前合意」の原則

前述のように、体罰を課すことについて、「運動部規則に含めている学校がある」とした。

これとは全く逆で、ハンドブックに運動部では「いかなる身体的懲罰も課さない」と明記しているところがあり、罰として走らせるなどを禁じている。

たとえば、このようなものである。

「いかなるコーチも、身体的な運動を懲罰として使用することは認められない」

「各コーチは自ら以下を自問しなければならない。

―コンディショニングとして妥当なトレーニングか

―技能向上として 研究に基づいているものや適切な内容か

―負の強化として使っていないか」

ここまで書いてきて、何が言いたいかというと、体罰を課すとしている運動部の規則も、いかなる身体的な懲罰もしないとする運動部の規則も、前もって、契約のように決めているのが特徴だということだ。

これらは学校や指導者側が一方的に発信するだけでなく、参加する生徒、子ども、保護者側が承諾したうえで参加するという仕組みになっている。

わたしは、2020年に虐待ケースへの対応と防止策を啓蒙するUSセーフスポーツセンターの保護者向けと子ども向けのオンライン講習を受けた。

ここでも、どのようなことがだめで、どのようなことだったらよいのかを前もってクリアにしていくと教えていた。

厳しいトレーニングは「強要」か、合意と監視が分ける境界線

スポーツ指導の場合、どこまでが適切なトレーニングかについては白黒はっきりさせるのが難しいこともある。

簡単に習得できないから練習し、強化するためには負荷をかけなければならない。

以前、ミシガン州立大学で行われた中学・高校の運動部指導者向け講習に参加した際、13~18歳のレスリング選手を対象にした集中トレーニング合宿に関する発表を聞いた。

その中で、コーチの掛け声に合わせ、選手たちが顔をしかめながらバーベルプレートを持ち上げる様子が映っており、参加者の多くが、「これまでで最もきついトレーニングだった」とコメントしていた。

コーチたちが10歳代の選手を発奮させるような指導を行っていた様子を見て、わたしは「このような厳しいトレーニングを含む合宿は身体活動の強要には当てはまらないのか」と質問した。

講演者はまず、キャンプの参加者と保護者は、事前にどのようなトレーニングを行うかを理解しており、内容について同意していると説明。

さらに、少なくとも2名の資格を持つアスレチックトレーナーが配置され、子どもの体調悪化の兆候を見逃さないよう監視していると話していた。

合宿の途中に脱落してしまう選手もいるようだが、引き留めることはない。このキャンプに参加するかどうか、競技者としての自分を高めるかどうかは、本人次第という姿勢だ。

スタート時点で本人と保護者の同意を得る。期間中は、10歳代のアスリートがトレーニングをやり遂げられるよう背中を押しながらも、アスレチックトレーナーらが、すぐに介入する。

やり切るかどうかは本人に選ばせる。トレーニングは苦しいだろうが、コーチが大きな苦痛を伴う身体活動を強要しているわけではない。

アスレチックトレーナーの配置などは、保護者が費用負担しているからできることである。

ここでも、「事前の説明と同意」「体調の変化を見逃さないアスレチックトレーナーの存在」により、過剰な負荷がかかっていないかを見守るという二重の構えで、身体的苦痛と適切なトレーニングとを区別しようとしている。

わたしは体罰が法で禁止されているミシガン州に住んでいる。

試合後に立たされた状態で1対1でコーチの話を聞いている生徒がいたこと、練習中にAチームとBチームに分けて、負けた方に腕立て伏せをさせるという〝罰〟を与えることは見かけた。

しかし、これまでに子どものスポーツの現場で、指導者が子どもに暴力をふるうことは見たことはない。(谷口 輝世子)

谷口 輝世子(在米スポーツライター)

アメリカのプロスポーツから子どものスポーツまでをカバー。著書に「お金から見るアメリカの運動部活動(生活書院)」など。