運動手段論と運動目的論

第5回の連載では、前回までとは少し変わって子ども達の「運動が好き」という気持ちや「運動が楽しい」という気持ちについて、その重要性を考えていきたいと思います。

第1回の連載でも少し触れましたが、大人は健康のために運動をするといったように運動を何かの手段としてとらえる「運動手段論」で運動を実施しているケースも少なくありません。それでは、子どもはどうでしょうか。小学生や中学生が健康のために運動をしているとはとても思えません。

よく大人の世界でいわれる「体力向上」といった目的に関しても、その重要性を理解している子どもはいると思いますが、実際にそれを意識して運動をしている子どもはほとんどいないと思います。つまり、子どもにとっての運動は、運動をすること自体が目的になっていることがほとんどであると考えることができます。いわゆる「運動目的論」です。

もちろん、健康増進や体力向上が重要であることは間違いありませんが、これはあくまで成果であって、大人がこれをいくら子どもに説明しても、子ども時代の運動促進にはなかなかつながってこない可能性もあります。

では、運動をすること自体が目的というのはどういうことかというと、やっぱり好きとか楽しいと言ったポジティブな感情に支えられていると思われます。

純粋に体を動かすことの爽快感や友達と一緒にできることが楽しい、勝敗を楽しむことが好きなどといった、多くの楽しさや好きにつながるから運動を実施していることが多いと思います。また、自己実現や自己への有能感を追求して、一生懸命に運動やスポーツに取り組むということもあるでしょう。

いずれにしても、子どもの運動促進を考えていく上では、体力向上や健康増進よりも先に「運動が好き」とか「運動が楽しい」という気持ちを育んでいくことが重要であることは間違いないように思います。

「運動が好き」は体力得点・評価ともに高い傾向

さて、ここからは理屈だけではなく、我々大人がよくいう「体力向上」と、「運動が好き」「運動が楽しい」との関係についても少し示していくことで、子どもにとっての「運動が好き」「運動が楽しい」がいかに大切かを強調していきたいと思います。

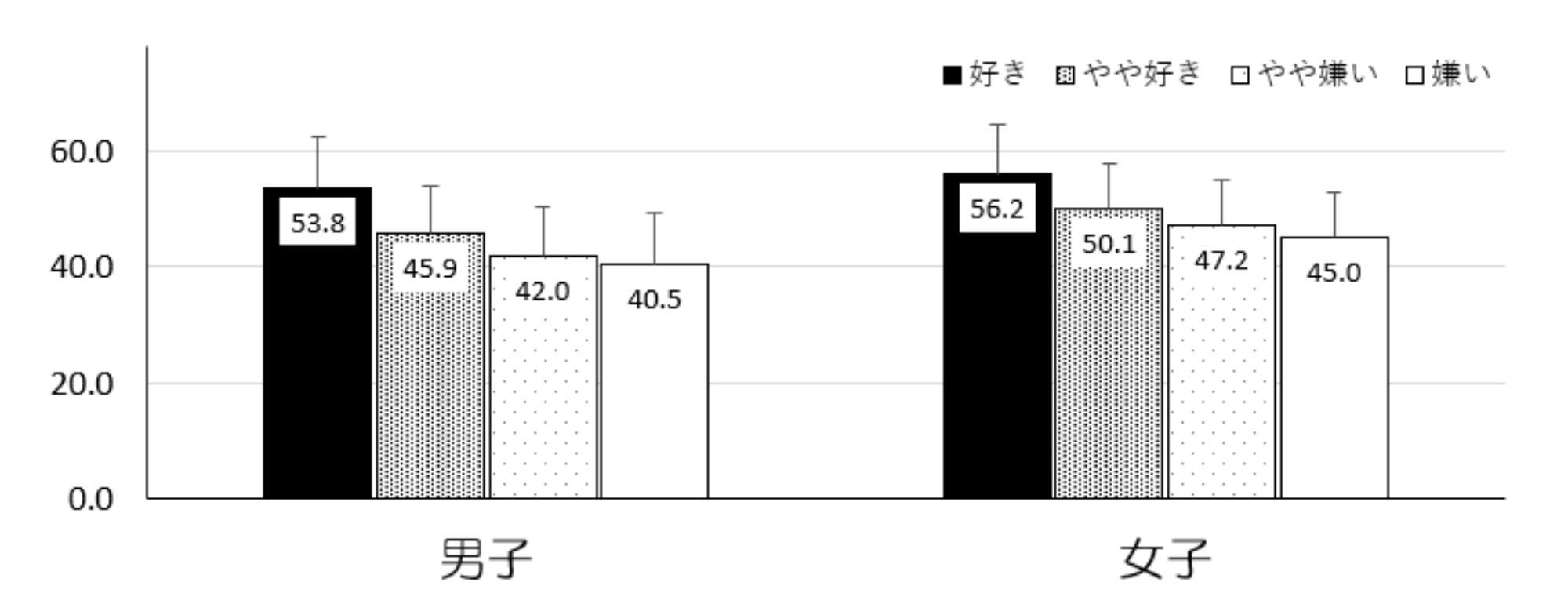

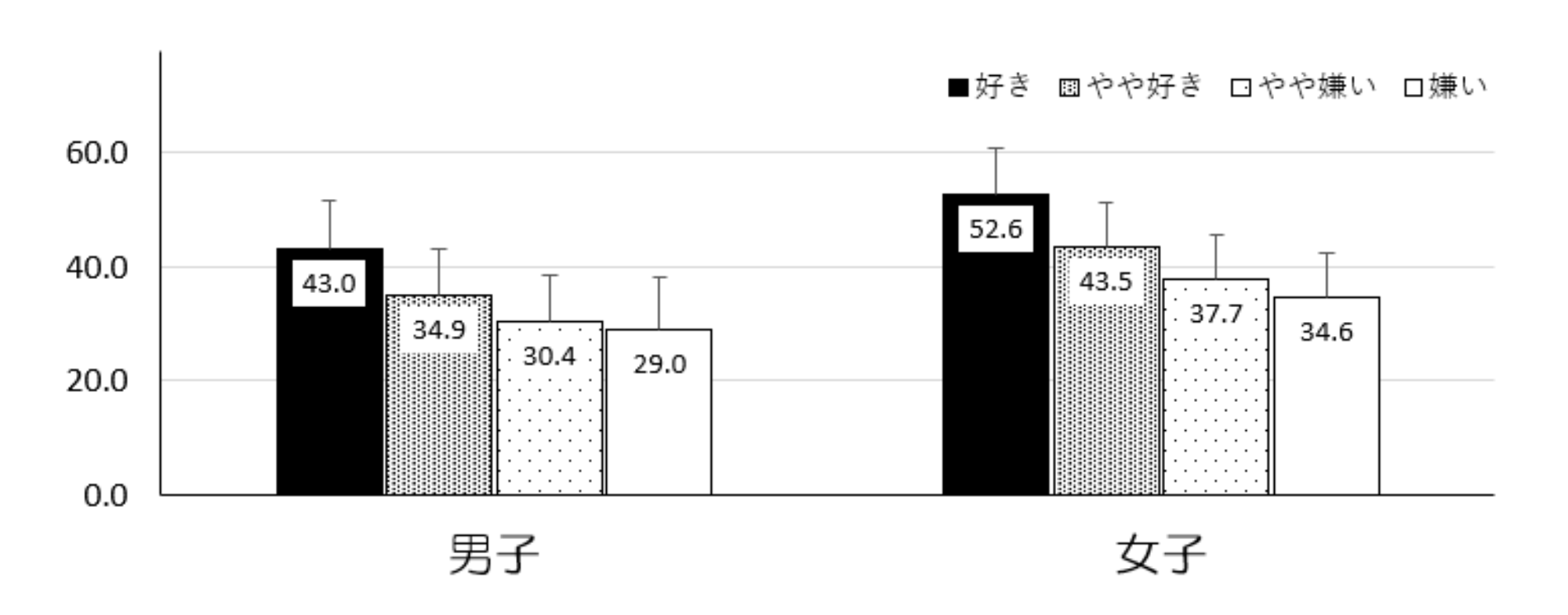

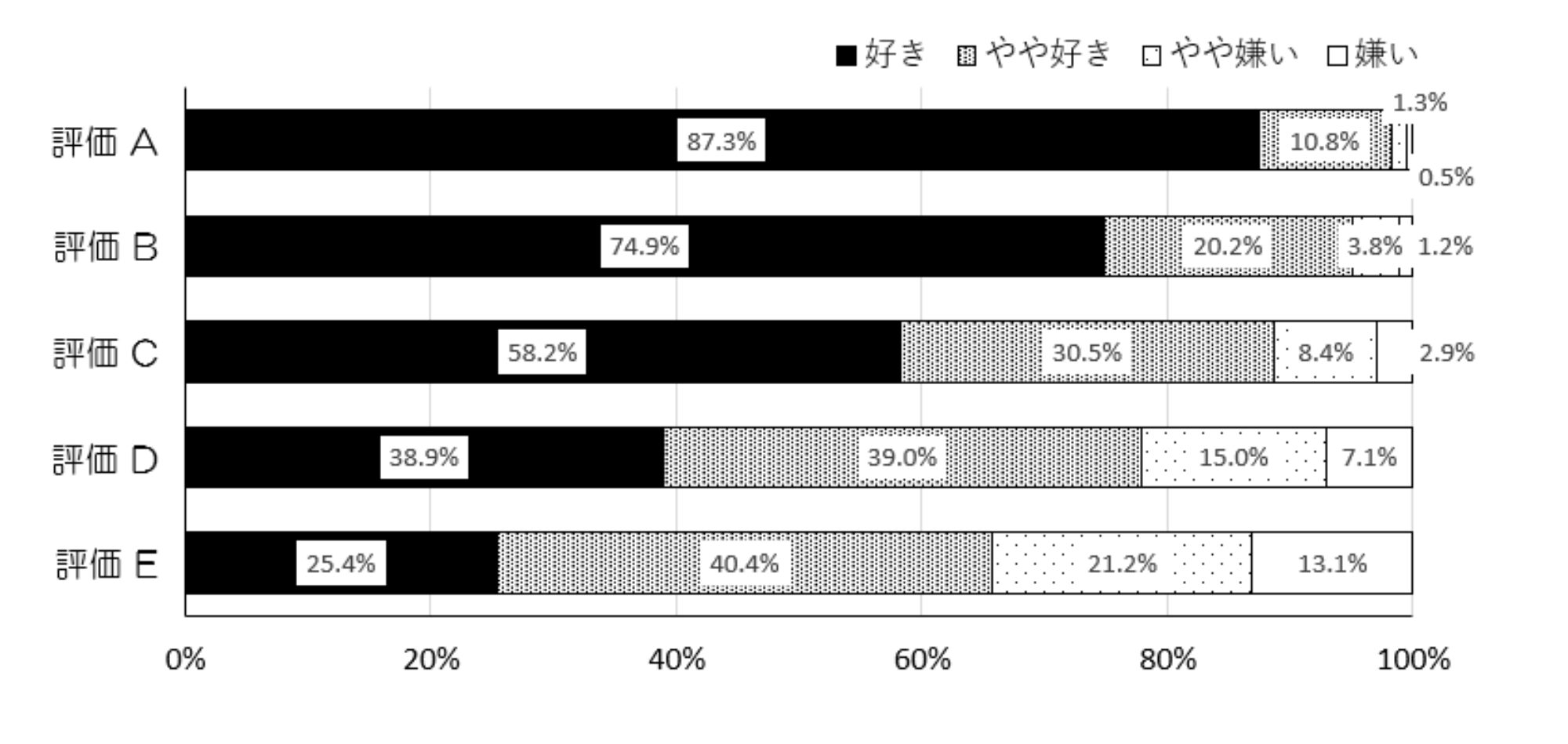

図1~2は、私がいる愛知県の小学校5年生と中学校2年生、9万人以上のデータ(令和4年度)を用いて、シンプルに「運動が好き」の回答状況と新体力テストの総合得点との関係を示したものです。

(筆者研究結果から)

(筆者研究結果から)

「運動が好き」と答える児童・生徒の方が、明らかに体力得点が高いことがわかります。しかも、この結果は男女・学年問わず、きれいに階段状になっています。また、統計的にもいずれのカテゴリー間にも有意な差が確認されており、「運動が好き」ということが体力水準に良い影響を及ぼしていることが考えられます。

さらに、新体力テストではA~Eの5段階の総合評価も示されます。図3を見ると、最も良いAの評価が得られた児童生徒の大半が、「運動が好き」と答えていることがわかります。そして、嫌いな傾向が強まると評価が悪化する傾向も明らかです。当たり前の結果ですが、これはとても大切なことだと思います。

(筆者研究結果から)

運動が好きと体力向上。どっちが先?という議論もあると思いますが、冒頭に示した運動目的論の考え方からすれば、やはり、運動が好きだからこそ運動をする。そして、その結果として体力が高まると考える方が自然だと思います。

学年が上がるにつれて「運動が好き」は減少傾向、分岐点は小4~5

今回の連載では、ここまで非常にシンプルな結果をお示ししていますが、前述の図1~図2で気づく点がもう2点あります。

1つ目は小5、中2ともに女子の方が得点が高いことです。実はこれは女子の方が体力が高いということではありません。新体力テストでは、女子の方が若干評価が甘くなる傾向が指摘されていることを断っておきます。

2つ目は、小5に比べて中2の方が男女ともに体力得点が低くなっていることです。もちろん、小5と中2では評価基準が違うため、単純比較はできないのですが、ここで推察すべきことがあります。小5と中2で「運動が好き」や「運動がやや好き」と答える割合が変わっていないかという点です。

実際に同様のデータでその点を確認すると、小5の男子では「好き」が68.0%、「やや好き」が23.7%だったものが、中2では59.7%、28.4%に若干低下します。同じく、女子では、小5が53.0%と32.0%だったものが、中2では42.2%と34.4%へと男子よりも低下の幅が大きくなります。

また、嫌いという回答に注目すると、男子では2.7%から3.6%、女子では4.9%から7.5%へと変化します。これらの結果から、学年が進むにつれて運動好きの割合が減少することが確認できます。

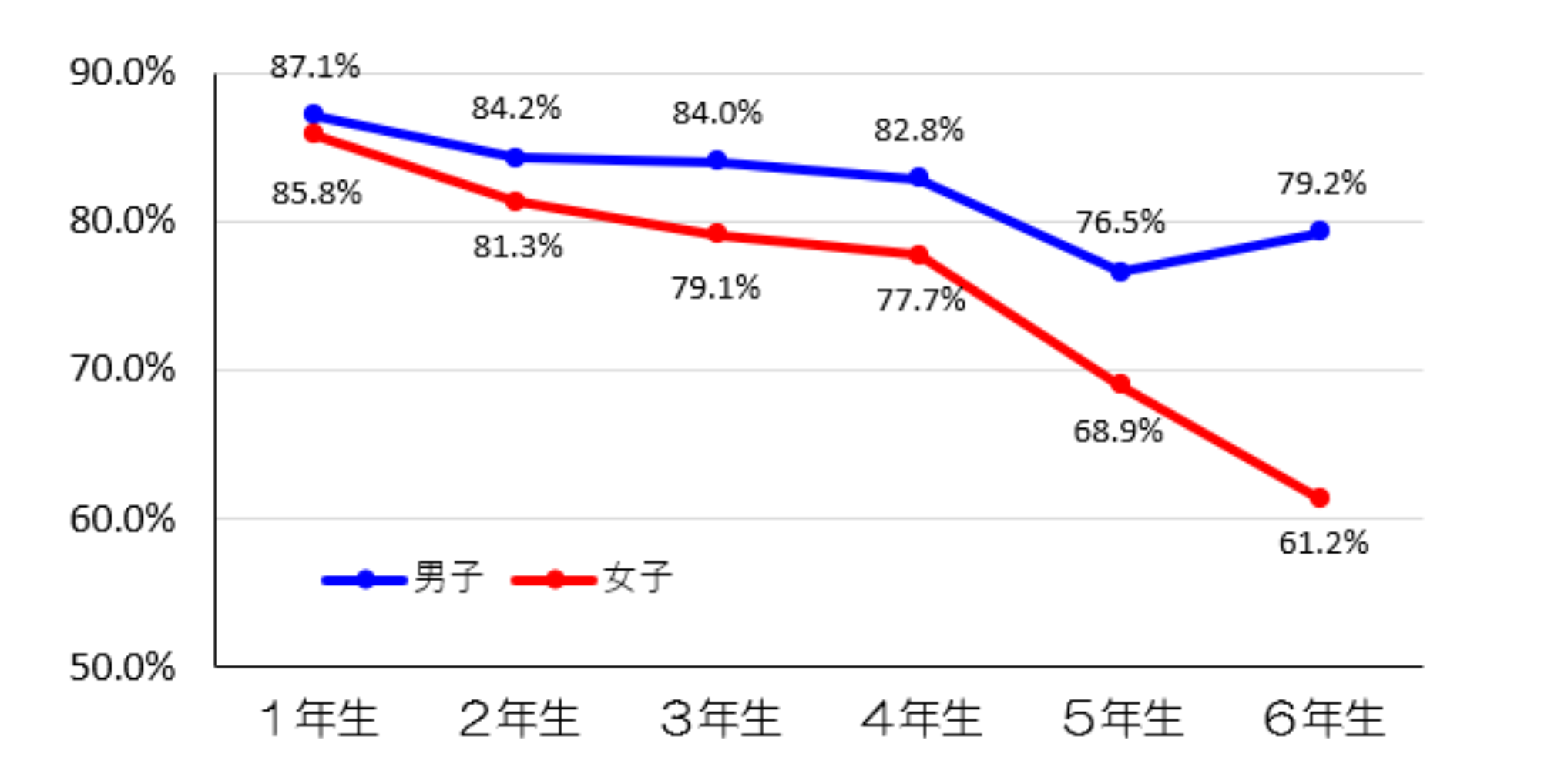

実は、このような「運動が好き」といった意識の変化は、もう少し小さい頃からの方が顕著な変化を確認することができます。別の児童約5000名から得たデータを用いて、小学生の「運動が好き(とても好き+やや好き)」の割合の変化を検討した結果が図4です。

(筆者研究結果から)

図を見てわかる通り、学年が上がるにつれ、ほぼ階段状に「運動が好き」もしくは「運動がやや好き」な児童の割合は減少していきます。そして、中でも5年生以降の女子においては、急激にその割合が減少していくことが見て取れます。

つまり、小学校低中学年ごろまでが、子ども達の「運動が好き」という気持ちを育むのには重要な時期であるといえます。特に、女子においては、一般的に心身の発達が2年程男子より早いといわれていることもあり、より早い段階からの取り組みが重要になってきます。

4年生から5年生になる頃に、いかに運動を嫌いにさせないか、引き続き、楽しいものとして続けていけるような環境や働きかけを行っていくかが重要だと思います。

まとめ

ここまで示してきたように、子どもの体力向上や運動促進といった側面からすると、「運動が好き」「運動が楽しい」といった気持ちを育むことはとても大切で、特に小学校中学年ごろまでが大切であるといえます。

逆にいうと中学生になっても運動が好きでい続けられるような子どもであれば、大抵において、その後の運動習慣は良好な形で進んでいくことが期待できます。

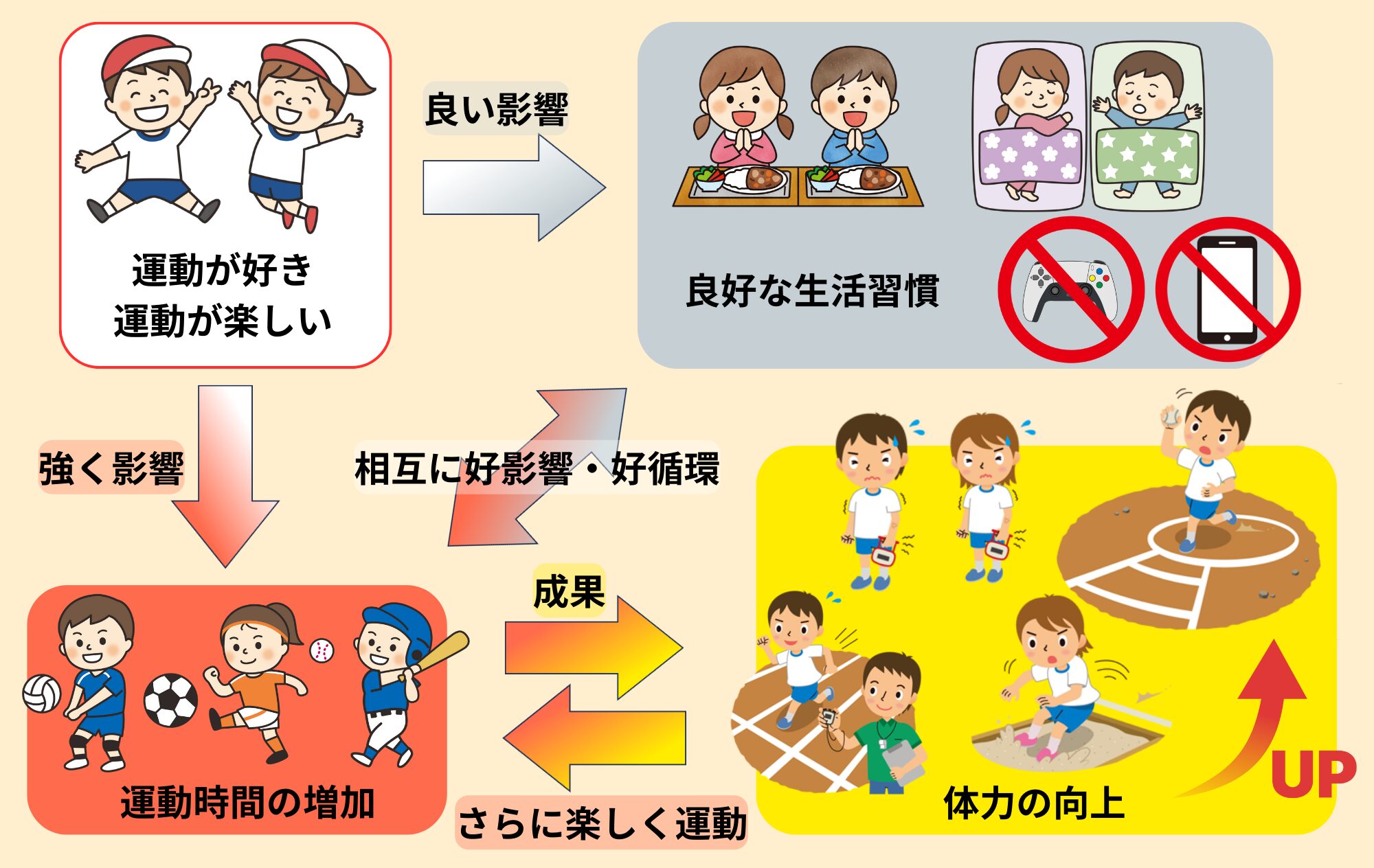

今回の連載では、「運動が好き」という運動をする上で最も根源的なものの重要性と、その気持ちの学年変化、体力との関連を中心に示しました。ただ、実は運動が好きな児童は、当然運動時間も長いですし、朝食摂取率も高いです。

さらには、スクリーンタイムも短い傾向にあり、睡眠時間が短い児童生徒の割合も低いことが同様のデータを用いて確認できます。

好きという気持ちをきっかけに、運動実施や体力向上はもちろんですが、前回までの連載で示したような基本的な生活習慣との好循環も期待できると思います(図5)。

やはり、自発的に運動をしたくなるような運動が好きという気持ちを育むことは何にも置いて優先されるべきですし、そのようなポジティブな感情が、子どもの成長への好循環を生んでくれることを期待してやみません。(中野貴博)

中野貴博(中京大学 スポーツ科学部 教授)

体力向上、活動的生活習慣から子どものスポーツ学を研究する第一人者。スポーツ庁や地方行政などと協力しながら、子どもの運動環境の改善、社会の仕組みを変えようと尽力。子どもとスポーツを多角的に捉えた論文も多数発表している。