選手のパフォーマンスを妨げるスポーツ障害について、基礎編は神戸女子大学・坂元美子先生、応用編は松本先生と、2人のスポーツ栄養学の専門家が解説する。

指導現場から見るスポーツ貧血の実情

貧血は、スポーツ選手にとってパフォーマンスを著しく低下させる障害です。貧血症には、先天的な異常が原因の場合と後天的に栄養状態や身体活動状況の変化が原因の場合があり、後者に原因のある貧血のうち、スポーツの現場で多くみられる貧血はすべて‟スポーツ貧血”と呼ばれています。

特に持久系の競技においては、貧血の症状が‟個”である自身のパフォーマンスに顕著に表れ、かつレースタイムや順位にも直結するため、昨今では貧血に対する認識と対策は、多くの指導現場において浸透しつつあります。それどころか、過剰な対策として、陸上の長距離では若い年代を中心に、貧血治療用の鉄剤注射の安易な使用の問題もあります。

日本陸連が公表した「不適切な鉄剤注射の防止に関するガイドライン」では、「治療目的ではない鉄剤注射の繰り返しは、健康を害する恐れがある」と強く指摘しているほどです。鉄剤治療は貧血症状の治療では有効ですが、鉄栄養状態が不良ではない人が予防やパフォーマンス向上の目的で使用しても効果はなく、むしろ、鉄の過剰摂取によって肝機能障害などをひき起こす恐れがあります。貧血に対する正しい知識が必要と感じます。

一方、同じスポーツ活動でありながら、スポーツ貧血の恐れがあるにもかかわらず、危機感の薄い競技もあります。例えば、剣道はあらゆるスポーツ・武道のなかで貧血頻発の最上位に登場してくる競技であることをご存じでしょうか。

とはいえ、競技特性の面から持久系の競技のように直接的な敗因ととらえることはなく、稽古不足は反省材料にはするけれども、「貧血が敗因だった」という話を耳にしたことがある人はほとんどいないのではないでしょうか。しかし、スポーツニュートリショニストの立場からいえば、「貧血による自滅」が敗因となるケースもないとはいえないのです。

先日、管理栄養士の資格を持つ本学の大学院生が都立高の剣道部(部員、保護者を対象)へ栄養指導に出かける機会がありました。そこで、持参した簡易型測定器(採血不要)でヘモグロビン値を測定してみると、案の定、ほとんどの部員たちが潜在性鉄欠乏の基準値(成人男性:13g/dL未満、成人女子:12 g/dL未満)よりも低い結果となり、衝撃を受けていたようです。

スポーツ貧血というと、鉄の栄養状態不良によってひき起こされる「鉄欠乏性貧血」、溶血が原因によってひき起こされる貧血(溶血性貧血)の2つが、最終的に鉄欠乏性貧血にかかわってくるという捉え方が現在の認識となっています。したがって、溶血性貧血というのは厳密には病態としては存在しません。

溶血は、血管内で赤血球が物理的に破壊されることによって起こります。スポーツの現場で起こる溶血は、足底への強い物理的衝撃が原因と考えられており、硬いアスファルトの上を長時間にわたって走行する長距離選手や跳躍を繰り返すバレーボール選手、さらに素足で強い踏み込み動作を多く行う剣道や空手道、フェンシングの選手に起こりやすいことが知られています。

長距離選手やバレーボール選手の場合には、例えば、シューズのインソールを改善したり、あるいはこれは長距離選手に限られますが、土の上を走るクロスカントリーを取り入れることなどによって、溶血対策を講じることはできるでしょう。ところが、剣道や空手道の場合は、素足に冷えた板の間です。道場の床にはクッション性があり、衝撃を和らげてくれるとはいいつつも、素人目に見ていると、いつも「痛そうだな」と感じてしまいます。「ドン!」と踏み込むたびに、赤血球が破壊されているという見方をしてしまうのは、やはりスポーツニュートリショニストだからでしょうか(笑)。

赤血球は酸素運搬能力と関連

赤血球の寿命は通常120日程度で、2~3週間から1カ月の半減期に生成と破壊(老廃物として体外に排出)が繰り返されています。ところが、ジャンプなどの物理的衝撃によって赤血球の圧迫破壊が繰り返されると、必然的に生成と破壊のターンオーバーが早まり、それに伴って成長した赤血球よりも未成熟の小さな赤血球の数ばかりが増えてくるということになってきます。

このメカニズムを赤血球を「車」、ヘモグロビンを「イス」、そして酸素を「人」に例えて解説してみましょう。

赤血球は酸素を筋肉や各組織の細部、さらには脳により多く、また速く運搬するための車。したがって、車(赤血球)とイス(ヘモグロビン)がたくさんあると、たくさんの人(酸素)を運べます。ところが、車の数が減る、あるいは車の数は同じでもイスの数が減ってしまうと、たくさんの人を運ぶことができません。つまり、車の積載量が小さくなってしまうと、酸素運搬能力も、それに伴って低下してくるというわけです。

ただ、積載量が減っても(小さい赤血球であっても)台数がたくさんあれば、一つ一つの積載量は少なくてもなんとかなるもの。ところが、急いでつくらなければならない緊急事態においては、そのための材料も通常の倍以上求められるということでもあります。つまり、小さな赤血球であってもその材料が潤沢にあれば問題はないけれども、ない場合には生成が追い付かずに赤血球は減少し、結果として鉄欠乏性貧血に陥っていくというわけなのです。

赤血球数の減少と運動パフォーマンス

では、赤血球の絶対数が少なくなり酸素がスムーズに運べなくなってしまうとどうなるのでしょうか。筋肉や脳にそれが十分に運べないということは、いわゆる酸欠状態。すると、筋肉に対しては筋持久力の低下や疲労の回復がネガティブに作用し、傷害のリスクが高まるようになり、一方、脳に対しては思考力・判断力の低下、ひどい場合には慢性的な頭痛からトレーニングや競技に対する意欲の低下の原因にもなったりします。

ちなみに、貧血というと、‟朝礼で倒れる女子”というイメージが定着していますが、基本的には、「動機・息切れ」「めまい」「たちくらみ」「だるい」「眠い」「疲れた」となるのがスポーツ貧血の症状です。貧血の子がたまたま長時間立たされていると、もともとの赤血球が足りていないので脳に酸素が回らなくなってフラフラッと倒れてしまうことがありますが、倒れること自体は低血糖でも脱水でも起こり得るので、貧血がすべての要因ではないことも一つの知識としてインプットしておくとよいでしょう。

また、酸素こそが原動力そのものである持久系競技では、赤血球の減少はまさに危機的状況といっても過言ではなく、競技力の低下が顕著となります。なぜなら、赤血球によって酸素がスムーズに運べない状態で無理をすると、心臓が頑張って心拍数を上げるようになるからです。拍数を増やしてあげれば、それだけ酸素を運べるようになります。でも、それはパフォーマンスの発揮においては持久能力の著しい低下を意味します。だからこそ持久系競技では、前回述べたように過剰なまでの貧血対策に腐心するのです。もちろん、それ以外の競技であっても、貧血は絶対に起こさないほうがいいことはいうまでもありません。

長期的な貧血症状では胃腸の不良を来すことが知られ、食欲不振や嚥下困難などにより、大きく体調を崩す原因になります。また、慢性的な貧血は女性において、月経不順や無月経症候群の原因となることも報告されています。すなわち、スポーツ選手にとって貧血は、競技におけるパフォーマンスの低下の原因となるだけでなく、将来にわたって健康を害す原因となる危険性があることをしっかりと認識しておくことが大切です。

予防のキーワードは「貯蔵鉄」

貧血に対する対策としては、赤血球をつくるための材料を日頃からたくさんとっておくことが重要です。そのためには、「鉄欠乏性」という用語からもわかるように、身体活動の増加に伴い、増加する鉄(赤血球の構成成分)の需要に対応するため、日常的に食事から摂取する鉄を増量しなければなりません。

同時に、体内で鉄を速やかに輸送するたんぱく質や、肝臓や脾臓などに貯蔵されている鉄(貯蔵鉄)と結合するたんぱく質を確保するためにも、たんぱく質の栄養状態も良好に保つことが鉄欠乏性貧血の予防には重要。つまり、鉄とたんぱく質とはセットで考えることがポイントになってくるというわけです。

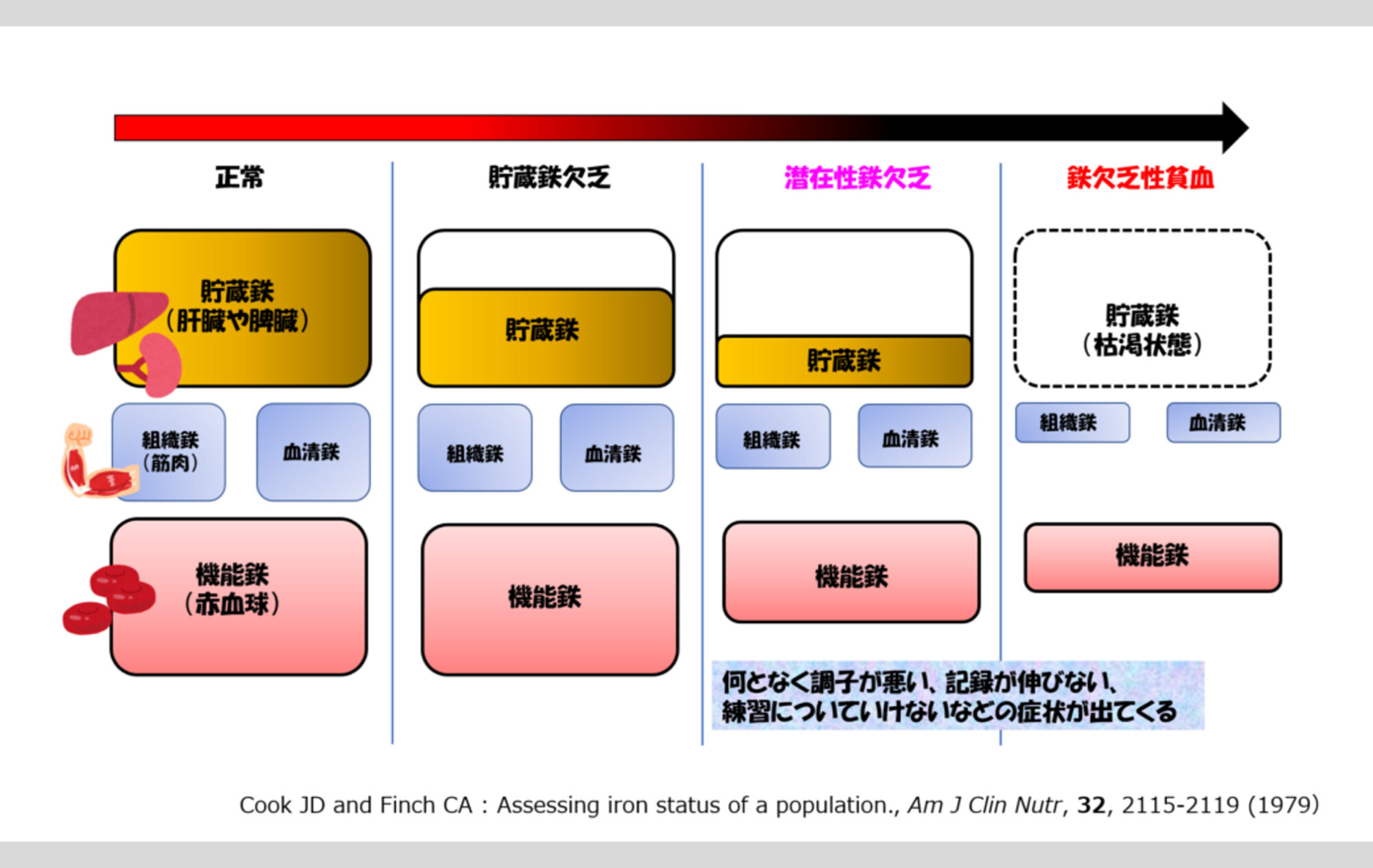

体内の鉄分布は、「貯蔵鉄」、「組織鉄(筋肉)」、「血清鉄」、そして「機能鉄(赤血球)」によってそれぞれ構成されています(図)。図の左端が、体内に必要な鉄が十分にある正常な状態です。ところが、練習やトレーニングによって生じる溶血や食事からの鉄の摂取量が少ないと、まず貯蔵鉄が欠乏してきます。ただ、この時点ではそれほど自覚症状はなく、そのままにしていることがほとんどです。

しかし、食事を改善しないまま練習のみに邁進していると、機能鉄が減り始め、貯蔵鉄は底を尽き始めます。いわゆる、その状態が潜在性鉄欠乏であり、もはや立派な貧血予備軍といえるでしょう。実際に、血液検査をしてみれば、ヘモグロビン値も顕著に下がっているはずです。この時点までくると、「眠い」「だるい」、あるいは練習についていけなくなる、練習後、頭が痛くなるといった自覚症状が出始めてきます。

正常な状態から貯蔵鉄欠乏を経て、潜在性鉄欠乏、鉄欠乏性貧血の状態に至るまでには、数カ月の期間を要してジワジワと具合が悪くなってきています。この間に、本人も具合の悪さに“慣れ”が出てしまい、「何かおかしい」とは思っていても放置したままにした結果、鉄欠乏性貧血を発症していたというケースも少なくありません。ここまで状態が悪化してしまうと、病院での治療が必要になってきます。

スポーツ貧血予防のために一日の鉄摂取量はどのくらい?

一般人の鉄摂取量の目安は、推定平均必要量が女性で一日9㎎、男性で6.5㎎、推奨量が女性で一日10.5㎎、男性で7.5㎎といわれています。一方、スポーツ選手の場合は、スポーツ活動に伴って貧血が発現しやすいため、10~15㎎が必要とされています。

ところが、近年の研究・協議によって、スポーツ選手はさらにその倍、すなわち対応上限量である20~30㎎が必要といわれています。スポーツ選手の場合、もともと貧血になりやすいうえに、強度の高いトレーニングを実施することによって筋肉痛をひき起こしやすいからです。

実は、筋肉痛とは身体の中で炎症をひき起こしているということであり、そういった状態では鉄の吸収が悪くなるから。加えて、発汗にともなう鉄の損失もある。したがって、従来からいわれてきた数値だけでは足りないのではないか、ということなのです。

一方で、鉄には毒性があり、とりすぎると今度は肝毒性をひき起こしてしまうという弊害もあります。結局のところ、鉄の摂取は少なすぎても多すぎても身体にはよくないわけで、非常にさじ加減が難しいというわけです。

では、20~30㎎というスポーツ選手にとって必要十分量の鉄を摂るためには何を食べればいいのでしょうか。いうまでもなく、鉄を多く含む食品を日々たくさん食べるよう心がけることが大切です。野菜類では小松菜、ほうれん草、魚類ではいわし、カツオ、マグロ赤身、貝類ではアサリの佃煮、そしてなんといっても、皆さんご存じの通り、レバー類(豚・鶏)が最強。また、素干しの桜エビには鉄とともにカルシウムが含まれ、栄養価がとても高く豊富なので、自宅に常備しておいてご飯にかけて食べることなどもお勧めしています。

ただ、どれだけ頑張って食べても、食事からだけではスポーツ選手の必要十分量には至りません。そこで鉄補強食品——例えば、鉄分ヨーグルト、鉄ビスケット、あるいはドライフルーツなどにも鉄分が多く含まれているので、プルーンとかレーズンなどをおやつ替わりに食べるのもよいでしょう。一方、サプリメントや錠剤の場合には、今度は逆に過剰摂取による弊害も考えられるので、取り入れる際には十分に注意が必要です。

貧血を抱えている選手は、身体がだるくて朝もなかなか起きれないもの。すると、指導者の方は往々にして「お前はやる気があるのか!」となってしまいがちです。だからこそ、そういう選手に対しては「やる気がみられない」「勝負に対する意識が低い」など精神面の弱さを指摘する前に、まずはヘモグロビン値を測ってあげてほしい。すると、実は鉄欠乏性貧血の疑いがあったりするものなのです。そして、そういう選手に対しては栄養状態の改善を図ってあげれば必ずや元気になります。

ヘモグロビン値が基準値以下にもかかわらず、練習に参加している選手を見ていると、むしろ精神的に強いのではないかと思ってしまうほどです。その上、さらに夏場には走り込みをしている姿などを目の当たりにすると、マスクを何重にもして走っているようなもので、「本当によく頑張っているね」「辛かったでしょう」と思わず声をかけてあげたくなってきます。そして「貧血を治せば、もっと楽に練習ができるのよ」と。

松本 恵(日本大学)

北海道札幌市生まれ。2004年 北海道大学大学院農学研究科応用生命科学博士課程後期修了。日本大学 体育学部 体育学科教授。管理栄養士。日本スポーツ協会公認 スポーツ栄養士。

大学では、陸上競技、柔道、トライアスロン、スキージャンプ選手などの栄養サポートに携わる。スポーツ貧血の改善・予防、試合時のコンディショニング・リカバリーなど幅広い研究をするとともに、ソチ・オリンピックではマルチサポート・ハウス ミール担当など多岐にわたり活動。