虫歯は遺伝するのか?

「蛙の子は蛙」ということわざが古くから言い伝えられますが、これは親に似た性質を子が受け継ぐことです。その一方で、「鳶が鷹を生む」ということわざのように、普通の親から優れた子が生まれることもあります。

では、虫歯の場合はどうなのでしょうか? 例えば、虫歯がたくさんあるお母さんから生まれたばかりの赤ちゃんの歯に、虫歯がいっぱい存在することはあり得るのでしょうか?

答えはNoです。虫歯は、虫歯菌が糖分を栄養源にして産生した酸が石灰質である歯を溶解してできるものです。

しかし、赤ちゃんは無菌状態で誕生し、しかも歯はまだ歯ぐきの中にあります。歯が生え始めるのは生後6カ月頃ですので、それまでは外界の虫歯菌に一切触れることなく歯は成長します。

このような根拠により、生えたばかりの歯に虫歯があることは現実的にはあり得ないことがわかります。

虫歯のなりやすさは遺伝する

虫歯治療で来院された患者の中には「歯が悪いのは親譲りだから…」と言う人もいますが、正しく言えば「虫歯が遺伝した」のではなく、「虫歯のなりやすさが遺伝した」ということを意味しています。

「遺伝」といえば、身体的な特徴や精神的な性格など、親から受け継がれる性質の全般を表す場合もありますが、ここで論じる遺伝は「ヒトの細胞核にあるDNAにコードされた遺伝子を介して親から子へ受け継がれること」です。

虫歯菌の感染経路としては「親から子へ」という流れの頻度が高く、虫歯リスクは歯の硬さ・質、唾液の量・性状(サラサラ、ネバネバ)、歯並び・噛み合わせ、食べ物の嗜好(甘いものが好き等)、食習慣(間食をよくする等)など、複雑な要素が互いに関連して決まります。

そのような理由から、これらの要素が親と類似している場合、「虫歯になりやすい」子供になる可能性があると言えるでしょう。

虫歯になりやすい「EHp」

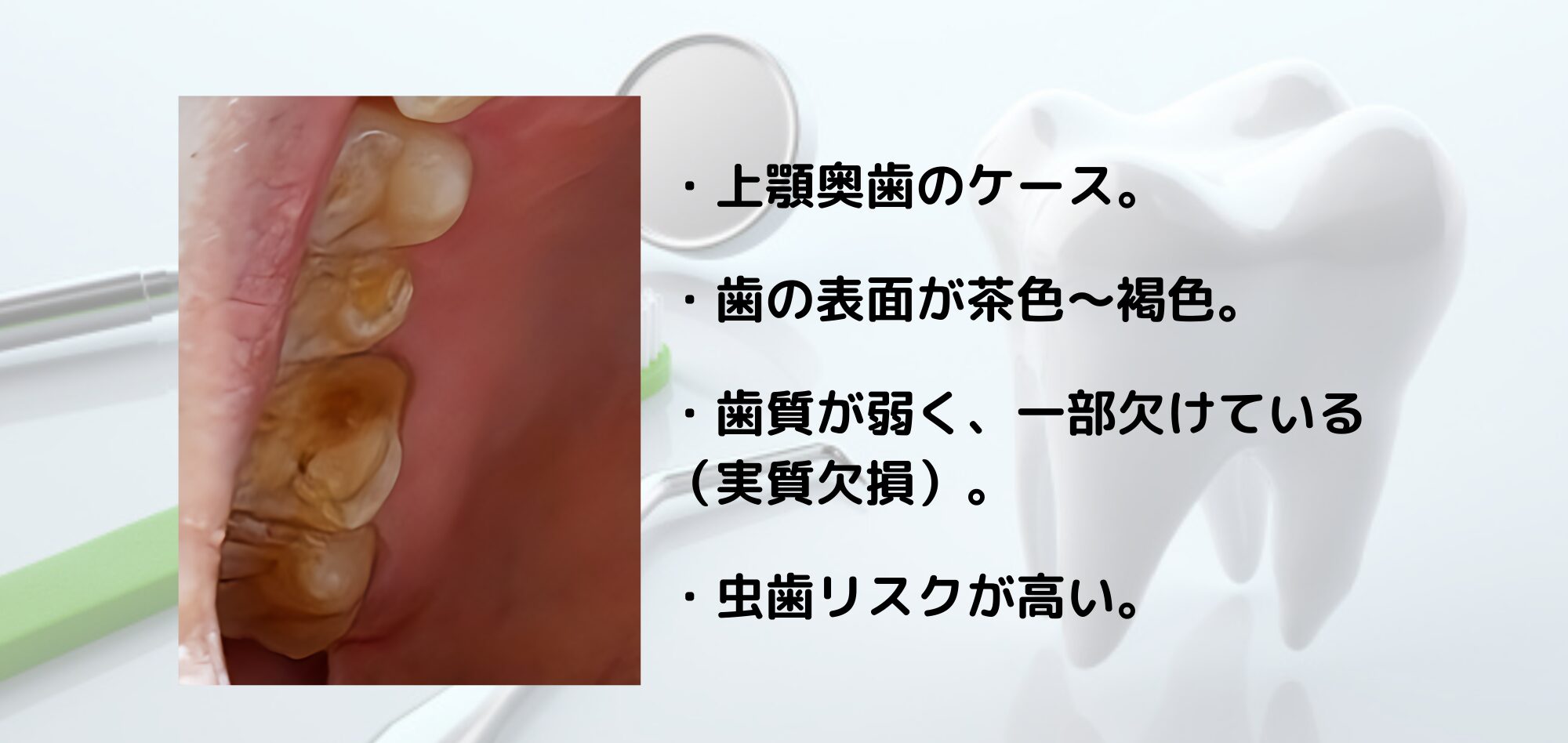

では、先天的に(生まれつき)虫歯になるリスクが高い歯は、どのような特徴があるのでしょうか? 中でも比較的多い頻度で認められる「エナメル質形成不全症(Enamel Hypoplasia:図1)」について解説します。

歯の最表層は人体組織の中で最も硬いエナメル質で覆われており、周囲からの刺激(咬合力、酸、温度など)から歯を保護しています。

ところが、EHpでは生まれつきエナメル質の形成が不完全で歯質が弱いため、虫歯になりやすくなります。原因として、遺伝性と非遺伝性の双方が知られています。

(写真:筆者提供)

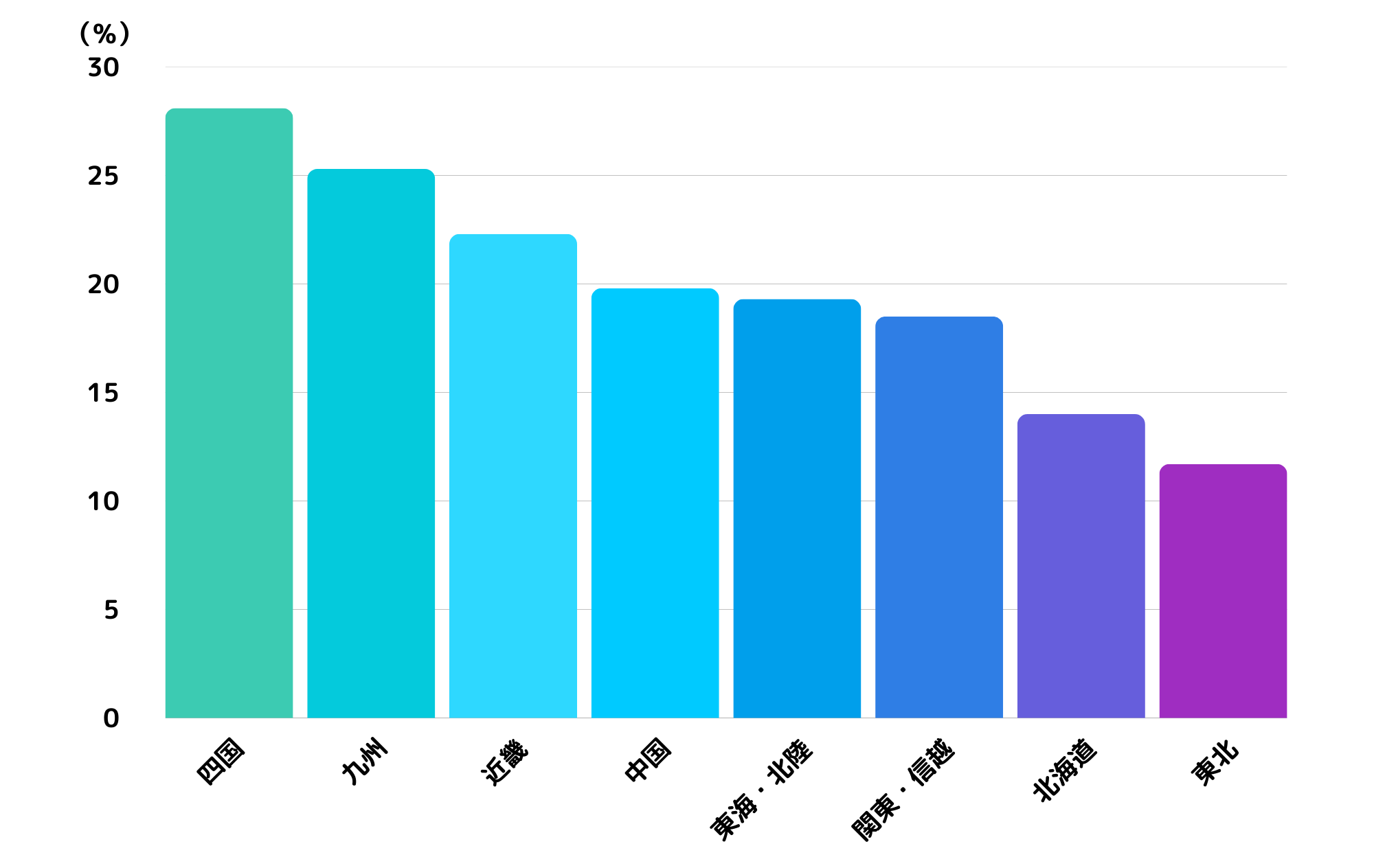

2019年に報告された日本小児歯科学会と富山大学の共同研究によると、小児のEHpの割合は西日本で高く、東日本で低いという西高東低の分布を示すことが明らかになりました。

この調査は全国47都道府県にある388歯科施設に協力を得て、7歳~9歳の健常児童およそ5000人を対象として実施されました。

日本小児歯科学会認定専門医の診察と質問票を使って行われ、エナメル質が出生前後の時期に形成される永久歯の奥歯(第一大臼歯)と前歯(中切歯)を対象として、EHpを持つ小児の割合(有病率)や地域性を調べました。

その結果、EHpの有病率は全国で19.8%となり、地域別では最も低い東北と最も高い四国で2.4倍もの差があることが明らかになりました(図2)。

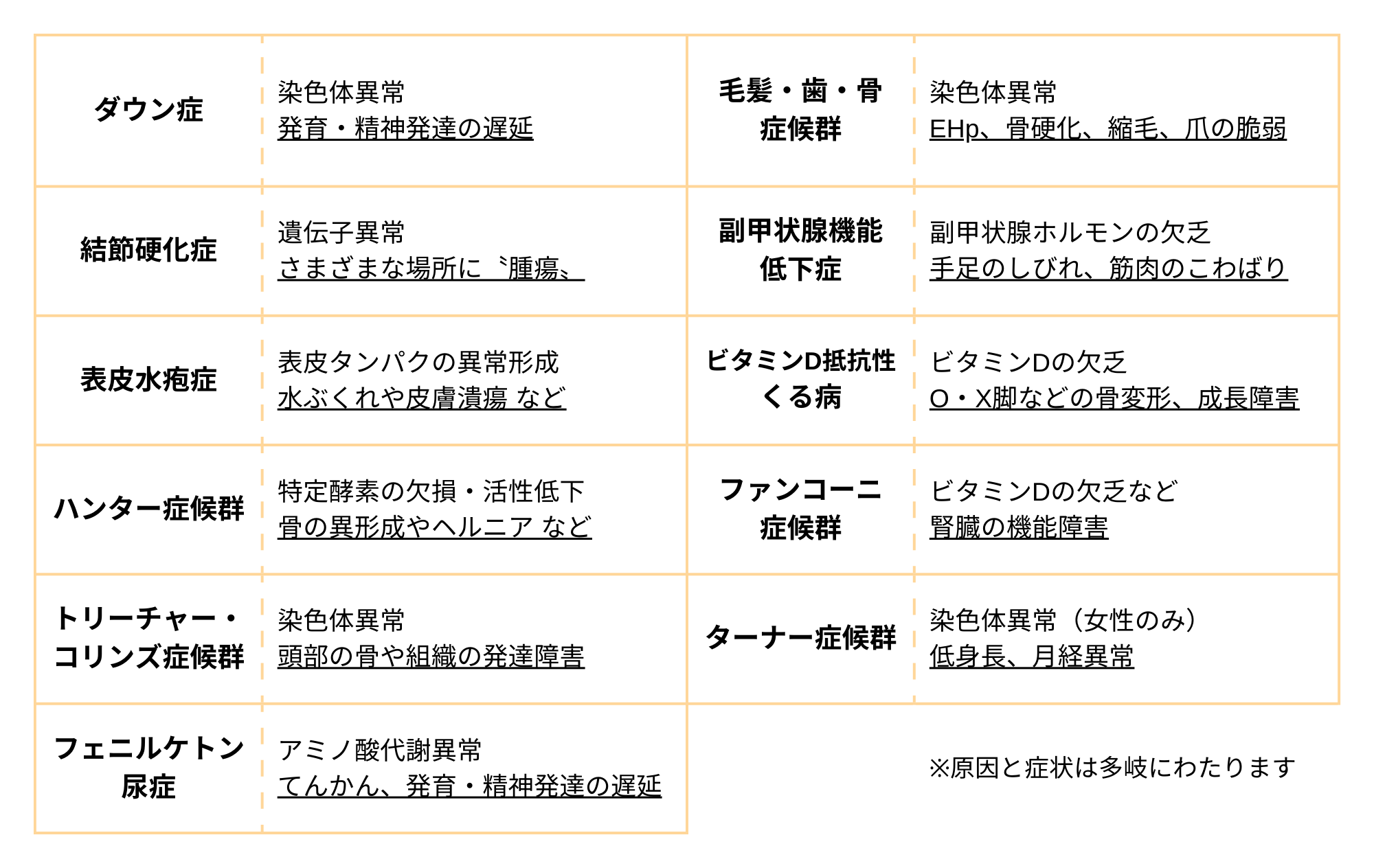

このように「虫歯になりやすい歯」は実際に存在し、EHpの他にも生まれつき(遺伝的に)歯質が弱い疾患が報告されています(表1)。

歯並びや噛み合わせも遺伝する

歯並びや噛み合わせは指しゃぶりなどの口腔悪習癖が原因になる場合がありますが、顎・顔面の骨格や歯の大きさは遺伝も関与するため、そのバランスが崩れると歯並びなどに悪影響が及びます。

例えば、顎が大きな人に小さな歯が生えると隙間が多い歯並びとなり、逆に顎が小さな人に大きな歯が生えれば歯並びはガタついたりするため歯磨きがしにくくなり、虫歯リスクが上昇します。

17世紀頃にヨーロッパで栄華を誇ったハプスブルク家では下顎前突症(いわゆる受け口)が代々受け継がれたのは有名ですが、近年は遺伝学的な原因究明も進んでいます。

2019年に福岡歯科大学などの共同研究グループが報告した内容によると、遺伝子を解析する次世代シークエンサーを使った研究でBEST3という遺伝子の変異が下顎前突症の誘因になる可能性が示唆されました。

下顎前突で噛み合わせ異常が起きると口唇が閉じにくくなり、唾液が蒸発しやすくなって虫歯リスクが上がります。このような家系は「虫歯になりやすい」と言えるでしょう。

唾液と遺伝の関係性

虫歯リスクに大きく影響する唾液ですが、遺伝の関与が認められる例として「糖尿病」が知られます。

日本内分泌学会によれば、両親が2型糖尿病の場合、その子供は遺伝の影響で通常の3~4倍も糖尿病を発症しやすくなります。

糖尿病は、主要な症状の一つに唾液分泌量の低下による口渇があるだけでなく、唾液の糖レベルが高値で虫歯菌が増えやすいため、さらに虫歯リスクが上昇します。

一方、まれなケースですが、ミトコンドリア遺伝子異常や若年発症成人型糖尿病(MODY:常染色体優性遺伝により25歳未満で発症する糖尿病)のように、原因の遺伝子が特定された糖尿病もありますので、必要に応じて遺伝子検査を受ける必要があります。

以上より、虫歯自体は遺伝しませんが、虫歯リスクは遺伝的要素があるため、親に虫歯が多い人は虫歯予防のために、より丁寧な歯磨きを心掛けましょう。(島谷 浩幸)

【参考資料】

・Saitoh M et al : Prevalence of molar incisor hypomineralization and regional differences throughout Japan., Environmental Health and Preventive Medicine, 23(1) 55 (2018)

・新谷誠康 : 歯科医師の身近な先天異常-エナメル質の形成障害., J Health Care Dent, 12, 18-24 (2010)

・Kajii T et al : Whole-exome sequencing in a Japanese pedigree implicates a rare non-synonymous single-nucleotide variant in BEST3 as a candidate for mandibular prognathism., Bone, 122, 193-198 (2019)

島谷浩幸(歯科医師・歯学博士/野菜ソムリエ)

1972年兵庫県生まれ。堺平成病院(大阪府)で診療する傍ら、執筆等で歯と健康の関わりについて分かりやすく解説する。

大阪歯科大学在籍時には弓道部レギュラーとして、第28回全日本歯科学生総合体育大会(オールデンタル)の総合優勝(団体)に貢献するなど、弓道初段の腕前を持つ。

【TV出演】『所さんの目がテン!』(日本テレビ)、『すこナビ』(朝日放送)等

【著書】『歯磨き健康法』(アスキー・メディアワークス)、『頼れる歯医者さんの長生き歯磨き』(わかさ出版)等

【好きな言葉】晴耕雨読

【趣味】自然と触れ合うこと、小説執筆

【X】https://twitter.com/@40124xxx

【note】note.com/kind_llama853