親知らずは、どのような歯?

正面から8本目にある歯が「親知らず」ですが、奥歯である大臼歯の3番目の歯のため、正しくは「第三大臼歯」です。上下左右で合計4本あり、歯科用語で「智歯」とも呼びます。

親知らずの名前の由来は諸説あり、一般的に10歳代後半~20歳代前半に萌出し、親が知らない頃に生えるからといわれます。

「親知らずが生えない」ケースは2つ考えられ、「歯はあるが生えない(埋伏歯)」と「歯が存在しない(先天性欠如)」があります。

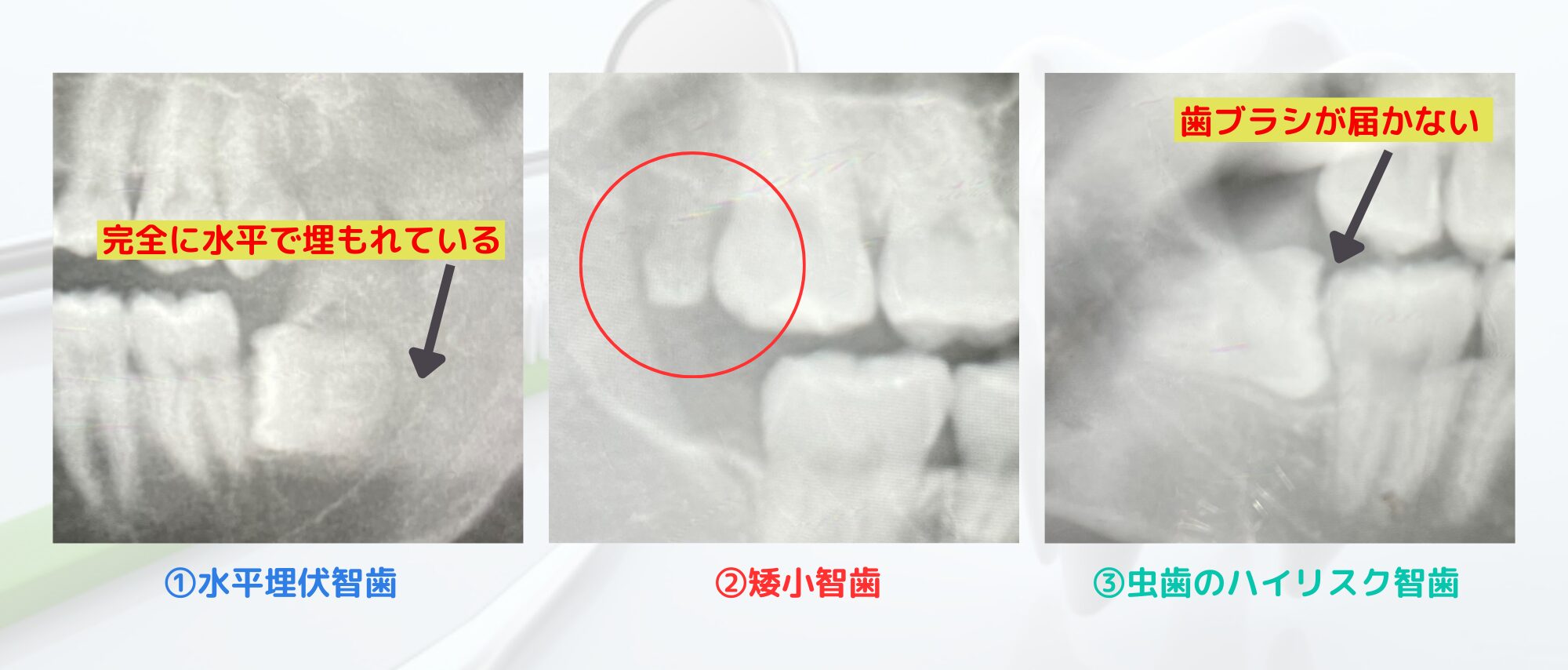

古代人より顎骨が小さい傾向の現代人は、親知らずが真っすぐに正しく生える顎骨のスペースが足りず、傾いて生えたり完全な横向きで生えなかったりすることも少なくありません(図-①)。図-②のように小さな歯(矮小歯:わいしょうし)になることも少なからず認められます。

また、親知らずは痛みなどの症状がなくても、周囲の歯や歯ぐきなどの歯周組織に悪影響(虫歯、歯周病、歯並び・噛み合わせの不正など)を及ぼす可能性が高いので、他の歯と比較して抜歯の適応になりやすいといえるでしょう。図-③のように隣接する第二大臼歯との間に歯磨きが難しいスペースができれば、虫歯リスクが上昇します。

(写真:筆者提供)

「親知らずは、抜いた方がいいのか?」と患者からよく質問されますが、周りの歯や歯周組織に悪影響がない場合は、あえて抜く必要はありません。以下のようなケースです。

・真っ直ぐに生え、反対の歯と正しく噛み合う場合

・完全に顎骨や歯ぐきに埋伏している場合

・将来的に活用する可能性がある場合(ブリッジの支台歯、義歯の鉤歯、移植など)

このように「親知らずは抜いた方がいい」とは必ずしも言えないのです。

親知らずの抜歯手術について

一般開業医では設備面などの関係で、抜歯が困難な場合があります(水平埋伏智歯等)。そのようなケースは、近隣病院の「口腔外科」へ抜歯依頼の紹介をされ、抜歯手術を受けるのが一般的です。

通常は日帰り手術で対応可能ですが、歯の状態や全身的な健康状態などを考慮して入院して抜歯手術を行うこともあります。

抜歯後に気を付けたい注意事項は、他の歯の抜歯のケースと基本的には同じです。「抜歯した当日の入浴や激しい運動は控える」、「出血があれば、傷口を押さえて圧迫止血する」、「麻酔で口周囲の感覚が麻痺するため、食事に注意する」などが挙げられます。

一方で、上顎と比べて顎骨が分厚い下顎の智歯抜歯では、麻酔薬の量が増える傾向にあり、麻酔が効いている時間も長くなるため、気をつけましょう。

抜歯後の傷口の消毒や抜糸は、通常ならば紹介元の開業医でも可能です。親知らずの安全な抜歯のために、設備がそろった口腔外科を活用するようにしてください。

親知らずの抜歯後に出ることがある症状

一般的に上顎は下顎と比較して歯を支える歯(歯槽骨)が軟らかいため、親知らずを抜歯した後に痛みは出にくいといわれています。

ですから、「親知らずを抜いたら、ひどく腫れて強い痛みが出た」「口が開かなくなって、食事ができなかった」といった不快症状として出現しやすいのは、下顎の方だといえるでしょう。

抜歯当日には腫れ止め(抗菌薬)や痛み止め(鎮痛薬)などの薬が処方されますが、埋伏智歯のように歯ぐきをメスで切開する手術では傷口が大きくなるので、腫れや痛みの他にもいくつかの強い症状が出るケースがあります。以下、主な症状です。

・ドライソケット

激しい痛みを伴うことが多く、抜歯した部位が感染等で正常な血餅(傷を埋める血のかたまり)が形成されずに治癒不全を起こすと発症します。

抗菌薬の投与や定期的な消毒だけでなく、再搔爬(抜歯した部位を麻酔して感染物質などを除去する処置)などを行います。

・開口障害

口が開きにくくなる症状で、抜歯した周囲の組織に強い炎症が起きた時などに生じます。炎症が治まると再び口は開くようになりますが、免疫力の低下などで症状が長引いて食事など栄養摂取に支障があれば、点滴で栄養補給するケースもあります。

・知覚障害

下顎の親知らず周辺は、下顎骨の下歯槽神経や顎骨の内側を通る舌神経などの太い神経があり、抜歯時にダメージがあった場合、しびれや麻痺等の感覚異常が発生することがあります。

抜歯前には、これらの症状が出る可能性を担当の歯科医師から十分な説明を受け、同意の上で抜歯手術を受けるようにしましょう。

親知らずの状態は個人差が大きいので、歯科医院において顎全体を見ることができる「パノラマレントゲン写真」を撮影するなどを行い、自分の親知らずの有無や生え方などを把握しておいてください。

もちろん保険診療で対応できる治療内容ですから、有効に活用しましょう。(島谷 浩幸)

【参考資料】

・白砂兼光ほか編著:口腔外科学 第4版, 医歯薬出版株式会社 (2020)

・術後感染予防抗菌薬適正使用に関するガイドライン作成委員会編:術後感染予防抗菌薬適正使用のための実践ガイドライン, 日化療会誌, 64, 153-232 (2016)

島谷浩幸(歯科医師・歯学博士/野菜ソムリエ)

1972年兵庫県生まれ。堺平成病院(大阪府)で診療する傍ら、執筆等で歯と健康の関わりについて分かりやすく解説する。

大阪歯科大学在籍時には弓道部レギュラーとして、第28回全日本歯科学生総合体育大会(オールデンタル)の総合優勝(団体)に貢献するなど、弓道初段の腕前を持つ。

【TV出演】『所さんの目がテン!』(日本テレビ)、『すこナビ』(朝日放送)等

【著書】『歯磨き健康法』(アスキー・メディアワークス)、『頼れる歯医者さんの長生き歯磨き』(わかさ出版)等

【好きな言葉】晴耕雨読

【趣味】自然と触れ合うこと、小説執筆

【X】https://twitter.com/@40124xxx

【note】note.com/kind_llama853