第8回までは、運動の大切さや運動と生活習慣の関係、マルチスポーツ、あるいは運動発達などについて紹介してきました。また、第2回では幼児期運動指針という国が提案した幼児における運動の指針についても紹介しました。

今回は、より広範囲の運動の指針、施策の基本になっているスポーツ基本計画について紹介したいと思います。ただし、本連載は子どものスポーツがメインターゲットとなっていますので、スポーツ基本計画の中でも子ども世代に関して記述されている部分を中心に紹介します。加えて、これまでの回でも多く引用してきた全国体力・運動能力、運動習慣等調査の意義やねらいについても示したいと思います。

子どものスポーツ離れは加速!? ~第2期の概要と成果から~

現在のスポーツ基本計画は第3期で、令和4年度から8年度までの施策になります。第2期は平成29年度から令和3年度ですが、どのような計画で、どの程度目標が達成されてきたかを確認したいと思います。

第2期の計画では、「学校体育をはじめ子供のスポーツ機会の充実による運動習慣の確立と体力の向上」という欄に「学校における体育活動を通じ、生涯にわたって豊かなスポーツライフを実現する資質・能力を育てるともに、放課後や地域における子供のスポーツ機会を充実する。」と記載されています。

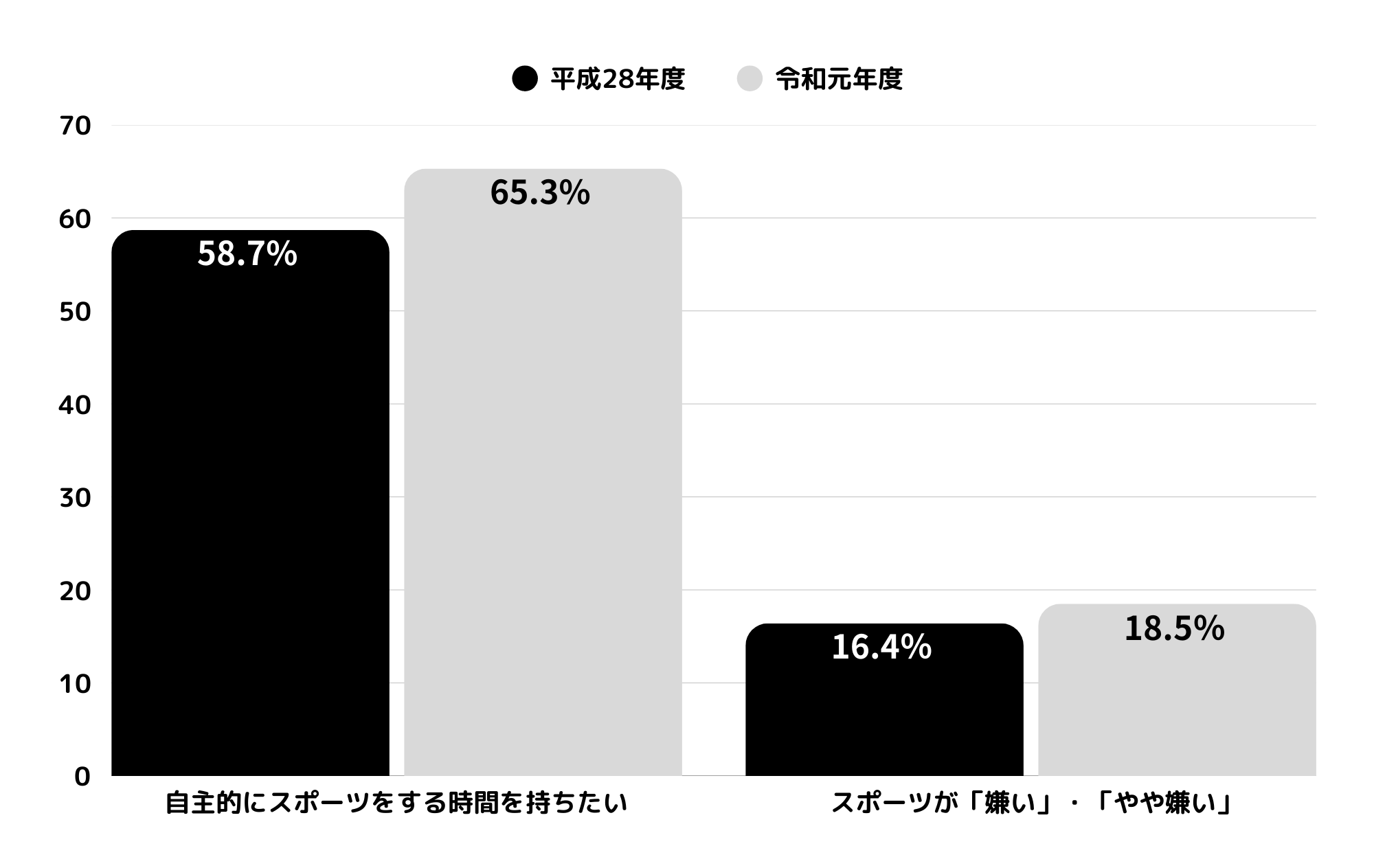

また、具体的な目標値として、①自主的にスポーツをする時間を持ちたいと思う中学生を80%にすること、②スポーツが「嫌い」・「やや嫌い」である中学生を半減すること、③子供の体力水準を昭和60年頃の水準まで引き上げることを目指す、とされています。

この計画が示された時点での現状把握として、運動習慣の二極化や体力・運動能力が依然として低い状態にあることがわかっており、それを受けての目標策定になっています。さらに、近年話題の部活動の地域移行につながるような現状把握やそれに向けた施策を促進すべきこともやんわり示されています。

そして、第3期の計画を検討している段階で、上記目標の結果が示されています(図1)。①は、目標の80%に対して令和元年度時点で65.3%であり、第2期の計画時点より5%程度の上昇に留まっていました。

同様に、②に関しては、令和元年度時点で18.5%とむしろ増加していました。この間、様々な施策や現場レベルでの取り組みがなされてきたのは事実ですが、残念ながら思うように計画は達成されておらず、むしろ子どもの運動離れは進んでしまっている感もあります。

ただ、第2期の期間終盤はご存知の通り、新型コロナウィルスの蔓延がありました。これは、子どもたちのスポーツ活動にも大きな影響を及ぼしました。そのため、計画はなかなか思うように進みませんでしたが、困難な時期を経験したからこそ、第3期の計画に加わった重要な視点もあったように思います。

文献1・2より作図

「あつまり、ともに、つながる」が最重要 ~第3期の概要から~

次に、第2期の成果を受け、第3期のスポーツ基本計画はどのようになったかを見てみたいと思います。

第3期では、重要なキーワードとして「楽しさ」「喜び」「自発性」に基づき行われる本質的な「スポーツそのものが有する価値(Well-being)」を高めるというのがあります。スポーツを通じた地域活性化、健康増進による健康長寿社会の実現、経済発展、国際理解の促進など「スポーツが社会活性化等に寄与する価値」というのも示されています。

しかし、「子どものスポーツ」を考えると、Well-beingがポイントになります。そして、Well-beingを実現するために、①スポーツを「つくる/ はぐくむ」、②スポーツで「あつまり、ともに、つながる」、③スポーツに「誰もがアクセスできる」と新たな3つの視点が示されています。

中でも②は、新型コロナウィルスの影響で「あつまり、ともに、つながる」ということが制限された子どもたちにとって、単に記録や数値、競技的な結果ばかりを求めるのではなく、多様な主体・目的におけるスポーツ機会を創出することは極めて重要です。

特に、子どもは外的な理由付けでは、なかなか継続的なスポーツ参加にはなりません。内発的動機付けという言葉がありますが、内面から湧き出る欲求のようなものとして、スポーツ自体を楽しむということが、持続的なスポーツ参加につながることは間違いありません。

第2期、3期とも「学校や地域における子供・若者のスポーツ機会の充実と体力の向上」という欄があります。さらに、「a. 運動部活動改革の推進と地域における子供・若者のスポーツ機会の充実」、「b. 子供・若者の日常的な運動習慣の確立と体力の向上」と2点に分けて示されています。

aは、部活動実施時間のガイドラインの遵守を促進するとともに、いわゆる運動部活動の地域移行を指しています。

地域移行に関しては、別の機会に詳しく解説したいと思いますが、教師の働き方改革ばかりではなく、子どもの様々なニーズや目的に応じた活動機会を創出していくことも重要な目的になっています。また、子どもの運動や教育に地域もかかわることの重要性についても再認識する良い機会になると思います。

bは、第2期の計画で示されていた内容に対応する部分になると思います。ここでは、第2期と類似の表現として、「体育・保健体育の授業等を通じて、運動好きな子供や日常から運動に親しむ子供を増加させ、生涯にわたって運動やスポーツを継続し、心身共に健康で幸福な生活を営むことができる資質や能力(いわゆる「フィジカルリテラシー」)の育成を図る。」と記載されています。

さらに具体的な目標として、以下の3点が挙げられています。

1) 1週間の総運動時間(体育授業を除く)が60分未満の児童の割合を12%(令和3年度)から半減、生徒の割合を13%(令和3年度)から半減

2) 卒業後にも運動やスポーツをしたいと「思う」「やや思う」児童の割合を86%(令和3年度)から90%以上に、生徒の割合を82%(令和3年度)から90%以上に増加

3) 新体力テスト33の総合評価がC以上である児童の割合を68%(令和3年度)から80%以上に、生徒の割合を75%(令和3年度)から85%以上に増加

2)は第2期でも示されていた目標と類似していますが、1)3)は第2期にはなかった記載です。第3期では、運動やスポーツに親しむことを重視し、子ども達にとって価値のあるものとしていくことに主眼が置かれています。

逆に、「子どもの体力・運動能力がピークだった昭和60年頃の水準まで引き上げる」は削除されました。社会環境も変化している中で、ある意味では自然な流れであると思います。

3)では、総合評価C以上を増やすことが目的とされていますが、第2期で示されていた、スポーツが「嫌い」「やや嫌い」は総合評価がDやEの児童生徒に多いのも事実(連載#05・図3)であり、少しでも運動やスポーツが好きな子を増やすことで結果的にC以上を増加させ、二極化の解消につなげるというメッセージが含まれているように思います。

また、具体的な施策の提示においても、苦手な児童生徒への対策や小学校での体育専科教員の配置促進などが示されており、運動・スポーツ活動の底上げの重要性がうかがい知れます。加えて、幼児期からの活動のさらなる活性化やスポーツ庁の「全国体力・運動能力、運動習慣等調査」などの結果、およびデータの活用促進もあげられています。

重要なキーワードとして先述した「あつまり、ともに、つながる」なども、苦手な児童生徒や幼児期には極めて重要なメッセージであり、このような新たな視点が運動・スポーツ活動の底上げにつながってくれればと思っています。

子どもの体力・運動能力向上、調査データを活用した施策を!

最後に、第3期のスポーツ基本計画でも活用の促進が示されていたスポーツ庁の「全国体力・運動能力、運動習慣等調査」について少し紹介します。

実は、この調査の結果活用に関しては、第2期スポーツ基本計画でも示されています。この調査は平成20年度から小学校5年生と中学校2年生を対象に悉皆調査(全数調査)で実施されています。

内容は、児童生徒のいわゆる体力テスト(新体力テスト)結果と運動習慣調査、そして、学校と教育委員会の体力向上や運動促進に関する取り組みに関する調査で構成されています。毎年12月に当該年度の結果が公表されます。

報道等では、児童生徒の記録の変化を取り上げたものがほとんどですが、実は学校現場や教育委員会が行っている取り組みに関しても参考になる情報が多いです。その意味でも、この調査の結果活用は非常に大切になります。

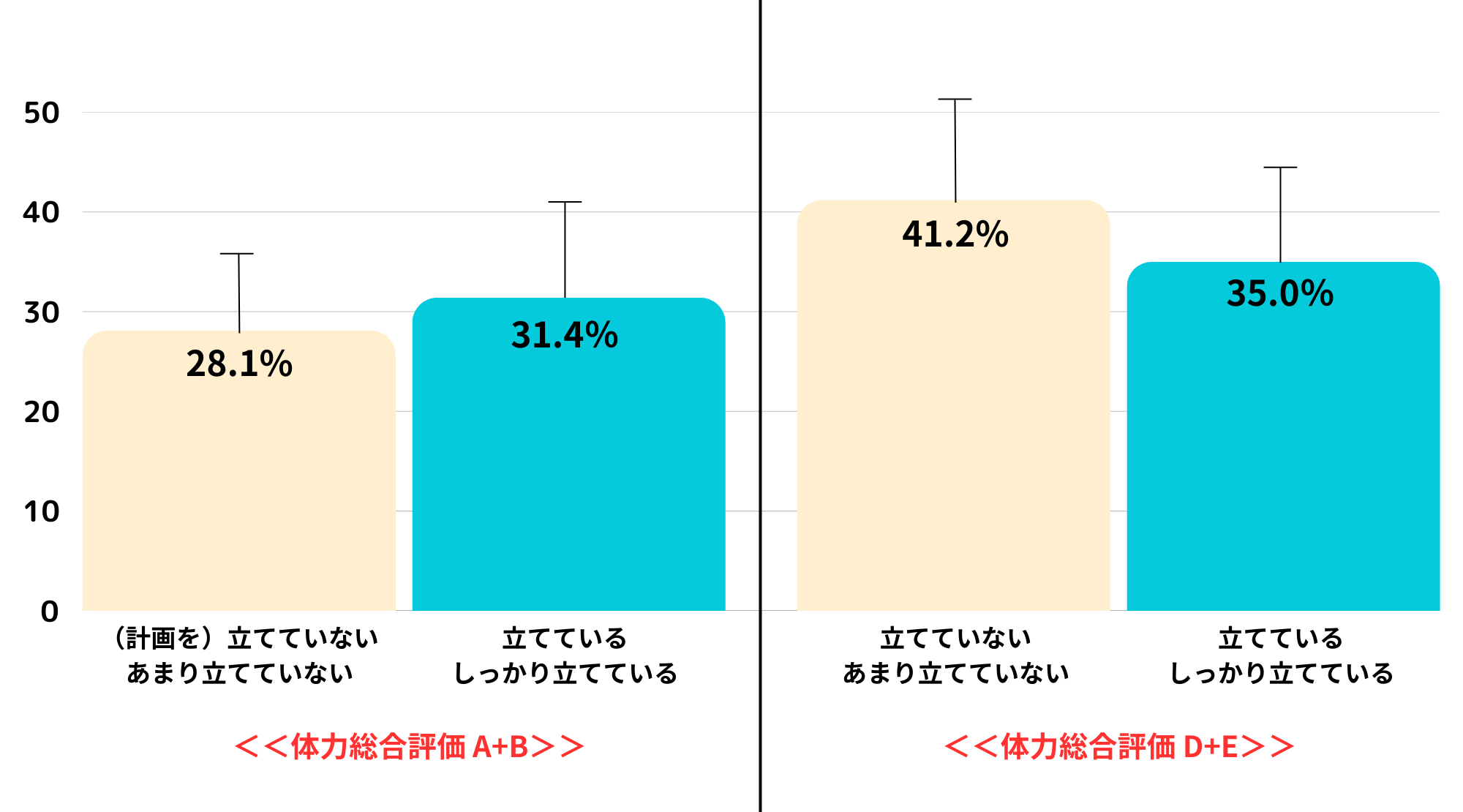

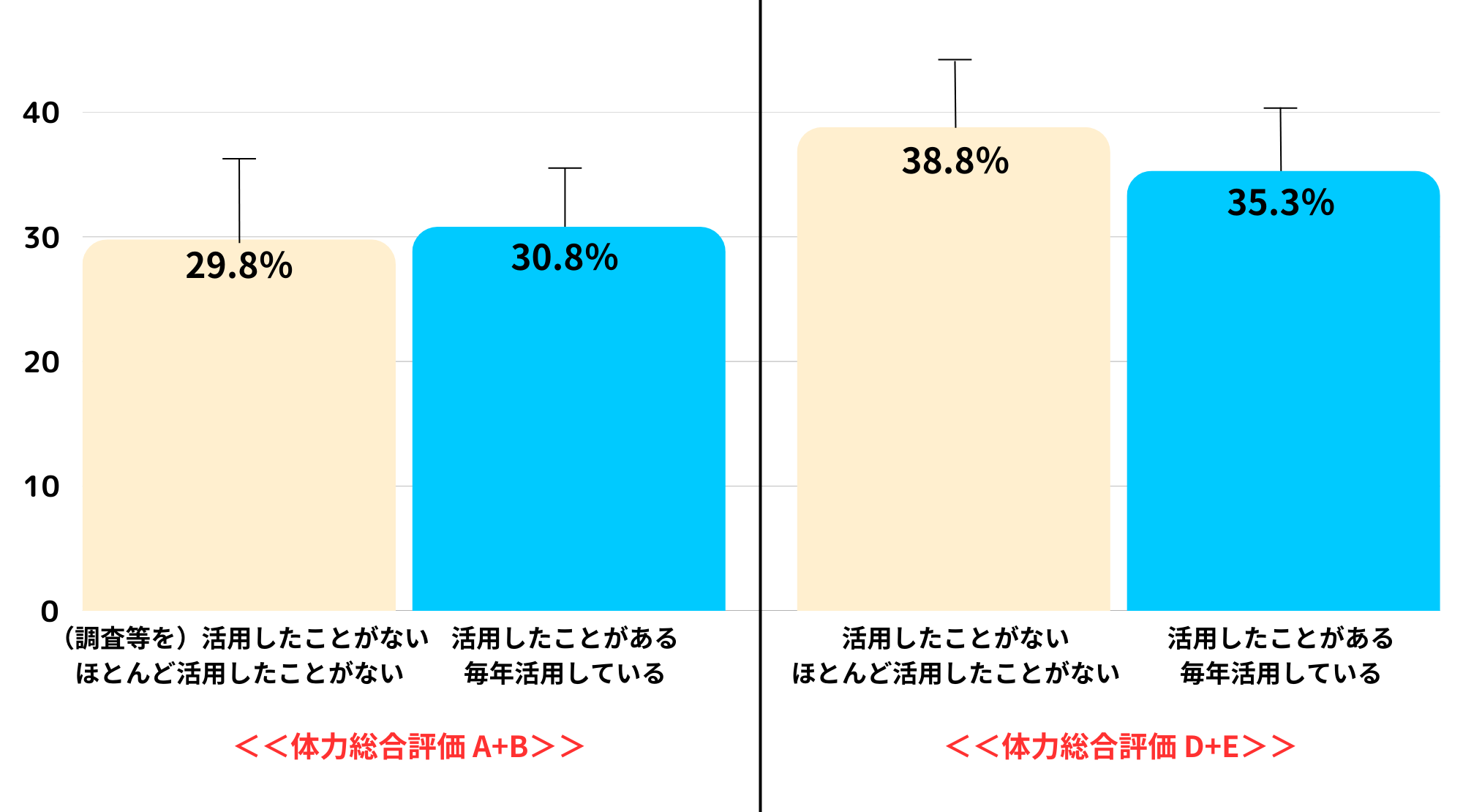

実際に、私が小学校191校を対象に行った調査でも、全国体力・運動能力、運動習慣等調査などの活用が多かったり、それに基づく運動促進や体力向上の計画をしっかりと策定していたりする学校の方が、児童生徒の体力・運動能力が高い傾向にあります。

この調査は、単なる統計調査ではなく、教育に生かす意味合いも多く有しています。実際に全国の教育機関に報告書が配布されていますし、一般にもホームページ上で公開されています。また、各自治体には、報告書配布と同時にローデータと集計結果(各自治体版)が配布されています。

ですので、これらをしっかりと活用することで、有効な方策に役立てることができるはずです。私自身、この調査の有識者委員会の座長を務めていますが、委員のメンバーは教育機関にいかに活用してもらうか、どのようなメッセージを持たせた発信をするかを常に考えています。ぜひ、調査結果を活用した計画を策定して、子ども達の運動促進や体力向上につながっていけばよいと思います。(中野 貴博)

(筆者オリジナルデータ)

(筆者オリジナルデータ)

【参考・引用文献】

1) 第2期スポーツ基本計画, 文部科学省・スポーツ庁

2) 第3期スポーツ基本計画, 文部科学省・スポーツ庁

3) 全国体力・運動能力、運動習慣等調査, 文部科学省・スポーツ庁

中野貴博(中京大学 スポーツ科学部 教授)

体力向上、活動的生活習慣から子どものスポーツ学を研究する第一人者。スポーツ庁や地方行政などと協力しながら、子どもの運動環境の改善、社会の仕組みを変えようと尽力。子どもとスポーツを多角的に捉えた論文も多数発表している。