東京農業大学客員教授で、米穀メーカー大手「東洋ライス株式会社」代表取締役社長の雜賀慶二氏は、戦後間もないころから米とともに歩み、無洗米、金芽米といった革命的な米を次々と開発してきた。日本で最も米を研究し、進化させてきた人物といってもいい過ぎではないだろう。

本稿では雜賀氏の考え方、開発にかける熱意など半生をたどりながらお送りする。前編は、雜賀氏が米とかかわりをもったきっかけ、とぎ汁を出さないBG無洗米の開発秘話まで。

困っている人のために何を考えるかが最も大事

雜賀氏と米のかかわりは、終戦直後から始まる。ほとんどの日本人にとって「戦争」「終戦」といった文字は歴史の教科書でしかお目にかかることはない、はるか遠い昔の印象だが、たった数十年前に日本で現実に起きたことだ。

われわれが今、不自由さをさほど感じずに生活できているのは、雜賀氏ら戦争を知る世代の方々が歯を食いしばって一から日本を立て直してくれたおかげだということを決して忘れてはいけない。

1945(昭和20)年夏、太平洋戦争末期の日本は米国を中心とした連合国軍からの度重なる攻勢になすすべもなかった。雜賀氏が生まれ育った和歌山市も例外ではなく、激しい空襲にさらされた。雜賀家は当時、精米機の販売とメンテナンスを生業としていたが、空襲によってすべてを失ってしまった。小学6年生で終戦を迎えた雜賀氏は、選択の余地すらなく生活のために家業を手伝うことになる。

「今のように社会へ出て行こうにも働き口がない。好むと好まざると、父親の仕事を手伝うしかなかった。ただ、終戦直後は市民に米が渡る機会が少なく、精米することもないから機械が売れない。メンテナンスといっても、それほど機械が出回っているわけでもない。さて、どうしたものかと途方に暮れました」

当時、国から配給されるのは三分づき(ほぼ玄米に近い)の黒い米がほとんどで、お世辞にもおいしいといえる代物ではない。メーカー側も大量の米を精米する機械は製造していたが、少量を精米する機械は販売していなかったため、多くの人は与えられた粗末な米を食べるしかなかった。

各家庭では、米を瓶に入れて棒でつくことで何とか“精米”していたが、時間と労力が恐ろしくかかる。雜賀氏は母親や近所の人たちの窮状を目にして、おいしくない米をおいしく食べてもらうためにはどうしたらいいか。そればかりを考えていた。そして、一つの結論に行き着く。「少量でも精米できる精米機がないなら、自分でできるようにしてしまおう」と。

子供のころから精米機とともに過ごし、機械の構造を知り尽くしていた雜賀氏にとって少量精米でも可能にするには造作もなかった。「少量でも精米できます」と紙に書いて電柱に貼って宣伝活動もした。「きれいに精米されたおいしい米が食べられる」と評判になり、いつしか雜賀家の前には長蛇の列ができるようになっていた。

「『あんた、大変なことになっているよ!』と、母の興奮した声で飛び起きたのを今でも覚えています。お客さんが来てくれて商売になれば、一生懸命働いてくれた母の苦労や負担を少なくできると思いました。それが本当にうれしかったですね。考えてみると、お金もうけの商売にこだわったのはこの時だけだった気がします。

お客さんが来てくれるようなことを生み出さないといけない。独自のことをしなくてはいけない。配給される米がおいしくなくて困っているのだから、困っている人のために考える。生業を立てていくには、こうした考えが大事だと感じました。その姿勢は今も変わりませんけどね」

市民のニーズに細かく応えたことにより、雜賀氏の仕事は軌道に乗った。ただ、米をさらにおいしく食べられるようにするにはまだ課題があった。配給米には三分づきの他に、小石が混じっていることが当たり前で、米を炊いて食べると「ガチッ」と小石を噛んでしまうのが日常茶飯事だった。その都度、口から小石を取り除く作業が発生した。米粒ほどの大きさの小石を精米の段階でどうやって取り除くのか。精米機メーカーにとっては古くから周知の問題でもあった。

小石混入問題に多くの人が困っていたことを知っていた雜賀氏は、かかわりのある精米機メーカーに「小石を除去する機械を開発してくれないか」と依頼する。しかし、「米に小石はつきもの。何百年、何千年と解決できなかったんだから、そんなもん(技術)あったら、とっくにやってまっせ!」と、取りつく島もない。雜賀氏はまた考えた。「それなら、自分で作ろう」。

それから試行錯誤を繰り返して1年ほどで、多くの人が困っていた小石を除去する精米機の発明に成功した。みなさんが困っているから何とか力になりたかった――雜賀氏の根底にはいつも「人のために」がある。人のためになる機械の開発・改良を常に考え、毎年のように新しい精米機器を発明していく。特に、1961(昭和36)年に発表した「トーヨー撰穀機」は近代精米機の草分けとして知られている。図らずとも業績が上向いて行き、雜賀氏の会社(株式会社 東洋精米機製作所)は日本でも有数の精米機メーカーへと歩み始めたのだった。

故郷の海を守りたい! BG無洗米誕生秘話

精米機メーカーのビジネススタイルはいわゆるB to B(Business to Business : 企業が企業に対して物やサービスを提供する)で、われわれ消費者とは基本的に接点がない。雜賀氏の会社も同様だったが、1991(平成3)年にBG(Bran=ぬか、Grind=削る・研ぐ)無洗米の販売を開始して以降、米穀販売業界に参入。業務用から一般消費者まで幅広く展開し、現在に続くB to C(Business to Consumer : 企業が一般消費者に対して物やサービスを提供する)のビジネスモデルが構築された。

一般消費者と雜賀氏の架け橋となったBG無洗米の発売。これも実は、雑賀氏の思いが結実した物だった。20年ぶりに夫人とともに淡路島へ行った際、船からふと見た紀淡海峡は黄土色に濁っていた。「なんでこんなに汚れているんだ…」と衝撃を受けるとともに、「自分たちが日ごろ取り扱っている米のとぎ汁も環境汚染の原因では?」と考えるようになった。

精白された米はぬか(精米の際に取り除かれる果皮、種皮、胚芽部分。米の栄養素の大半はぬかに含まれる)が取り切れているわけではなく、まだ表面に付着していて、そのまま炊くとおいしくない。だから、水でといでぬかを落とすわけだが、ぬかを落とした水、いわゆるとぎ汁にはプランクトンのエサになるリンや窒素が含まれていて、現在の下水処理技術では取り切れない。そのためとぎ汁が多くの家庭から生活排水として海などに流されると、プランクトンが大繁殖し、海中の酸素が足りなくなって赤潮の原因になる。また、ヘドロを作り出すことにもつながり、河川や海の水中環境に大きな影響を及ぼす。

とぎ汁と環境汚染のサイクルを知った雜賀氏は、生まれ育った和歌山の海を守るために、とぎ汁が出ない米「無洗米」を発明することに情熱を注いだ。発想自体はすでにあった。服を着たまま洗って、肌を濡らさないように瞬間的に乾かすこと。つまり、米についたぬかを水で洗い落としたそばから乾燥させるというものだ。米は水に触れるとひび割れを起こす性質があり、そのまま炊くと糊状になってしまう。だから、瞬間洗米、瞬間乾燥が可能になるような無洗米製造機を発明したのだが、「とぎ汁が出る」という問題は残っていた。

雜賀氏は当初、無洗米製造機から出たとぎ汁は、飲用水くらいまで浄化して河川や海に流せばいいと考えていた。ところが、汚染水処理業者からは「とぎ汁からリンや窒素を取り除くことは極めて難しい」といわれ、水を使わずにぬかを取る方法を考えなければならなくなった。何度もトライ&エラーを繰り返したものの納得のいく物はできず、気がつくと開発開始から10年の月日が流れていた。しかし、ひょんなところから打開策を見出すことになる。

「ある日、家に帰ると、ガムがズボンにくっついていて、これを取るには他のガム(粘着物)をつけて一緒にはがすといいということを思い出し、ひょっとすると米からぬかをはがす原理に使えるのではと思いました」

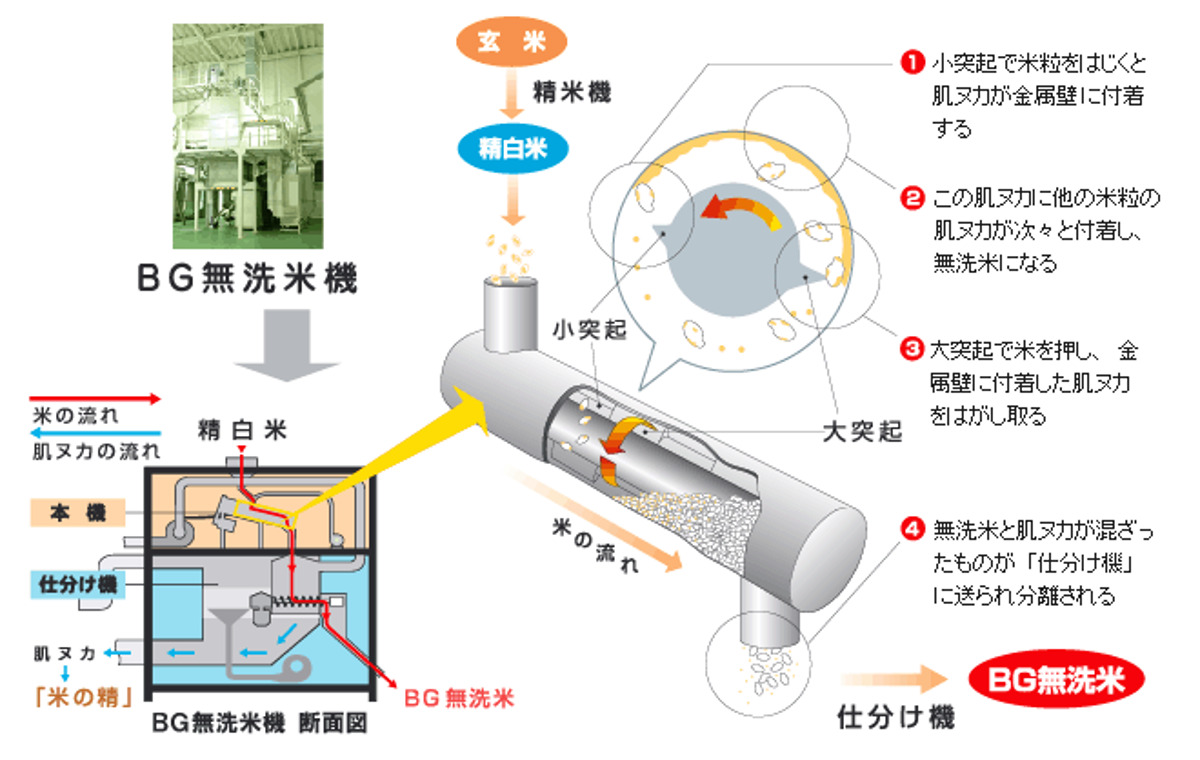

理屈はこうだ(図)。円筒状の機械内部で突起のついた回転軸で米をかく拌する。米を当てる圧力や回転速度など最適な条件に調整することで、もともと粘着質である肌ぬかは、ステンレス壁に付着する。壁についた肌ぬかに他の米の肌ぬかがまた付着し、回転するごとに米から肌ぬかがはがされて、BG無洗米ができ上がる。

BG無洗米は米をとぐ手間がいらず、環境にも配慮した日本で初めて発明された無洗米で、消費者の反応もさることながら、各業界で高い評価を得た。現在、社会的に取り組まれている持続可能な開発目標(SDGs)を、言葉すらなかった30年以上も前に実践していたのだ。常に困っている人のため、環境のために考え、商品と顧客に向き合ってきた雜賀氏が訴えるSDGsはとても説得力がある。

ニーズに応えた少量精米機に始まり、環境に配慮したBG無洗米。「学校を出ていない自分が発明とか、研究なんてするとは思わなかった」と謙遜するが、雜賀氏の発明意欲は止まることを知らない。この後、さらに米を進化させるべく、次なる手を打つことになる。