「ペプチド」の種類と物性

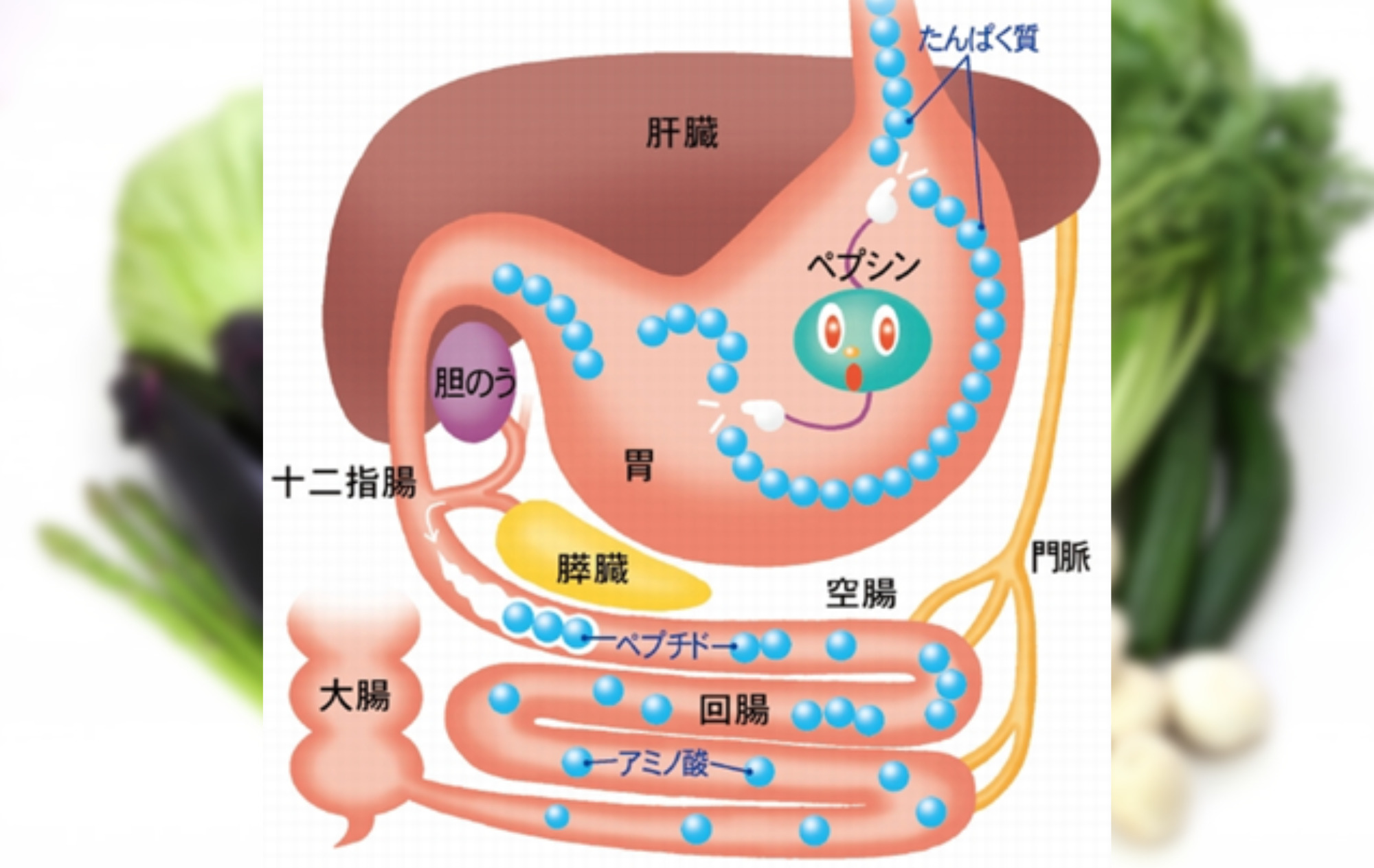

デンプンが糖(グルコース)に分解されて吸収されるのと同様に、食品中のたんぱく質は胃液中のペプシンや膵液中のトリプシンなどの消化酵素によって、単体のアミノ酸やアミノ酸が2~3個結合した「ジペプチド」や「トリペプチド」まで分解されて小腸で吸収されます。

ここで、みなさんもよく聞く「ペプチド」の消化・吸収についてクリアにしておきましょう。プロテインに使われているペプチドには2種類あります。

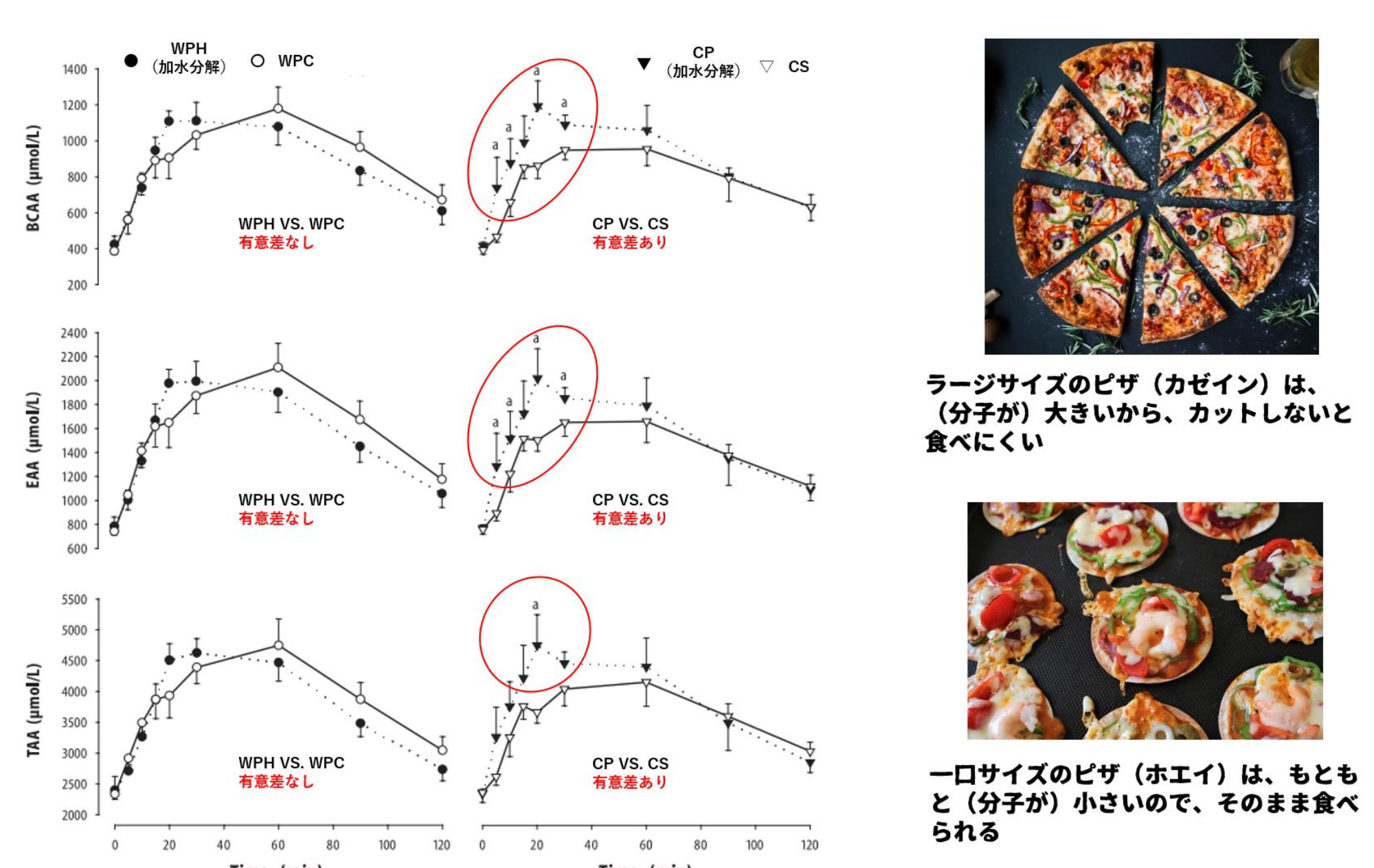

ホエイ(WPC:ホエイ・プロテイン・コンセントレート、濃縮乳性たんぱく質)を加水分解したホエイペプチド(WPH)と、カゼイン(CS、牛乳からホエイと脂肪分を取り除いた水に溶けない物≒チーズ、バター)を加水分解したカゼインペプチド(CP)です。

加水分解とは、水に反応することで分子同士のつながりが断ち切られて、分解することをいいます。サプリメント(食品)の世界では、原料となる物が大きな分子の場合、工業的に水を加えて分解することで分子を小さくし、体への吸収・消化をより高められるように加工されている物があります。

ホエイ(WPC)はそもそも分子量がカゼイン(CS)よりもはるかに小さく、加水分解されたWPHとの吸収率にあまり変わりはありません。しかし、もともと分子の大きなCSと加水分解されたCPを比較すると、CPの方が吸収率は上がります(図)1)。「ペプチドの吸収が早い」という話を聞くと思いますが、それはあくまでもCSとCPを比較した場合のことを指しています。

ピザに例えれば、ホエイは一口ピザで、カゼインはラージサイズのピザです。ラージサイズのピザはカットしてから食べますが、一口ピザはカットする必要がなく同量のピザが食べられます。ペプチドといっても、どれも同じではないということです。

アミノ酸は体内でどのように使われるのか

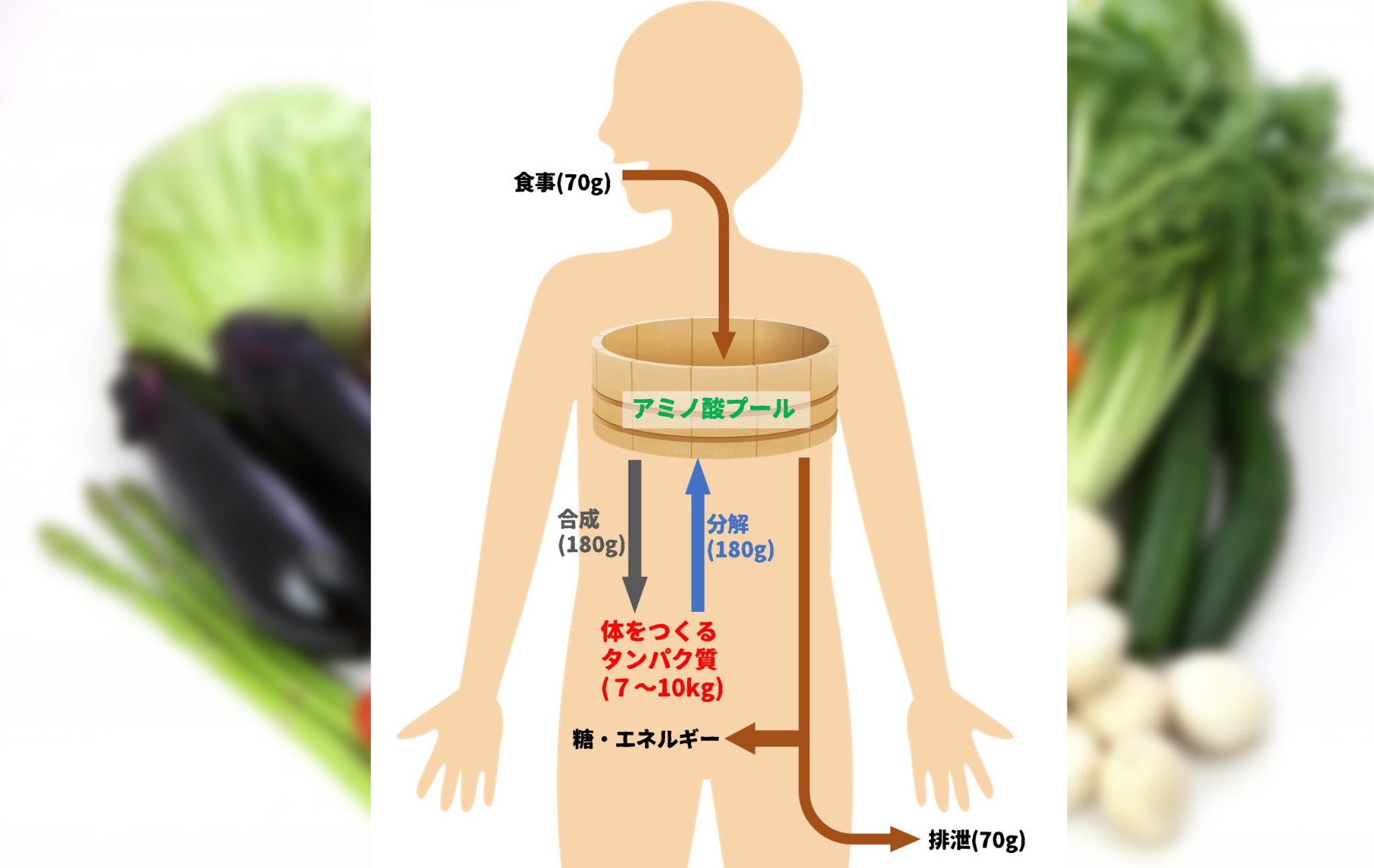

食事から摂取して吸収されたアミノ酸は、いったん体内のアミノ酸プールに入ります。さらに、このアミノ酸プールには体内で骨格筋や酵素などの体タンパクが分解してできるアミノ酸も加わります。

アミノ酸プールから新たなタンパク質の合成に用いられるアミノ酸やエネルギー源となるアミノ酸、そして排泄されるアミノ酸が、体内のアミノ酸ホメオスタシス※)を維持しています(図、文献2より改変)。

※)生体恒常性:ヒトの体は外界の環境や、内部の変化に対して常に生命維持に必要な生理的な機能を正常に保とうとする機構を備える。体温、循環・血圧、血糖値、呼吸や免疫、エネルギー代謝などの生理的機能の調整が、休むことなく生体内ではおこなわれている。例えば、体温が上昇したときは、それを生体(体温中枢)が感知して、神経系を介して血管や筋肉、内分泌器官等に刺激をおくり、体温を平熱に保とうとする(出典:厚生労働省)。

アスリートにとってこのバランスを崩す原因の一つがエネルギー摂取不足です。EAA解説①でも述べましたが、エネルギー不足の状態になると、アミノ酸の炭素骨格は分解されてエネルギー源となります。本来ならばタンパク質の合成に用いられるアミノ酸が、エネルギー源として分解されてしまうので、筋肉の補修や増量が困難になり、リカバリー不足やケガの原因になります。

たんぱく質の摂取不足もアミノ酸ホメオスタシスを崩す原因の一つです。一般人のたんぱく質摂取量は、体重1kgあたり0.8g/日ですが、運動している人にとって、プラスの筋タンパクバランスを通して筋重量を構築および維持するためには、たんぱく質摂取量は体重1kgあたり1.4~2.0 g/日が推奨されています2)。

エネルギーが不足している状態でレジスタンストレーニングをしている人が除脂肪体重を最大限維持するためには、より高量のたんぱく質摂取(体重1kgあたり2.3~3.1 g/日)が必要とされます2)。これは、アミノ酸をエネルギー源として使われることを反映しています。

たんぱく質といっても、非必須アミノ酸と必須アミノ酸(EAA)が含まれているわけですが、それぞれがどのように重要なのかは、次回に詳細を解説したいと思います。

【参考文献】

1) Jose A L Calbet et al.: Gastric emptying, gastric secretion and enterogastrone response after administration of milk proteins or their peptide hydrolysates in humans, Eur J Nutr., 43(3) 127-39 (2004)

2) 水島 昇 : オートファジーの現場をとらえる-細胞が自分を食べる理由-, JT生命誌研究館

3) Ralf Jäger et al.: International Society of Sports Nutrition Position Stand: protein and exercise, J Inter Soc Sports Nut, 14-20 (2017)

青柳 清治(栄養学博士、一般社団法人 国際スポーツ栄養学会 代表理事)

米国オキシデンタル大学卒業後、㈱協和発酵バイオでアミノ酸研究に従事する中で、イリノイ大学で栄養学の博士号を取得後、外資企業で栄養剤ビジネス、商品開発の責任者を歴任した。2015年にウェアブランド「アンダーアーマー」の日本総代理店と務める㈱ドームのサプリメントブランド「DNS」の責任者を務める。2020年より㈱DNSでサイエンティフィックオフィサーを務め、2023年3月より一般社団法人 国際スポーツ栄養学会代表理事。