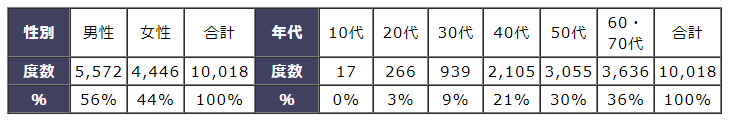

2021年4月1日~5日に実施された牛乳の飲用に関するインターネット調査から、以下の傾向にあることがわかった。同調査は、リサーチ会社「マイボイスコム㈱(東京都千代田区)」が定期的に行っており、今回が8回目。1万18件の回答を得た。

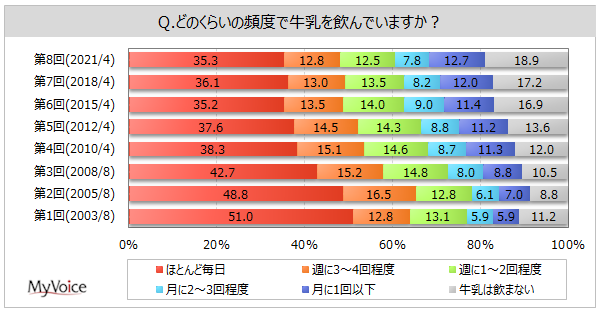

「牛乳が好き」と答えた割合は約8割に上り、男性60・70歳代で傾向が高くなっている。回答者の約8割が牛乳を飲む習慣があり、「牛乳の飲用頻度」について「ほとんど毎日」と答えたのが35.3%、「週1回以上」と答えたのが約6割。男性60・70歳代の飲用傾向が高くなっている。「牛乳の飲用場面」については、「朝食時」が飲用者の53.1%を占めた。

「牛乳を飲む理由(複数回答)」は、「カルシウムがとれる」「健康によい」「おいしい」「栄養が豊富」が各年代の飲用者で40%台に上り、「良質のタンパク質がとれる」が2~3割と、牛乳のもつ健康価値が評価された結果になった。「コーヒー・紅茶など他のものと混ぜて飲める」「コーヒー・紅茶など他のものと混ぜて飲める」は、女性が男性を大きく上回った。「健康によい」と答えたのは高年代層、「カルシウムがとれる」「骨粗しょう症が心配」と答えたのは女性高年代層で多かった。

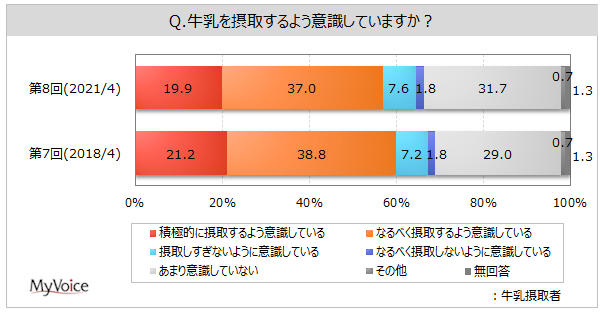

牛乳を摂取する人のうち、摂取するよう意識している人は約6割、高年代層や飲用頻度が高い層で高くなっている一方、「あまり意識していない」は31.7%で、男性10・20歳代で高い傾向を示した。