健康食品などを製造・販売する「㈱ファイン(大阪市)」は、九州歯科大学歯学部・秋房住郎教授と共同し、口腔内細菌に及ぼすグリシン含有食品の影響についての研究を実施した。高齢者を対象にした試験の結果から、口腔衛生状態が改善する可能性が示唆された。アミノ酸の一種であるグリシンは、細菌の増殖を抑制することで知られている。

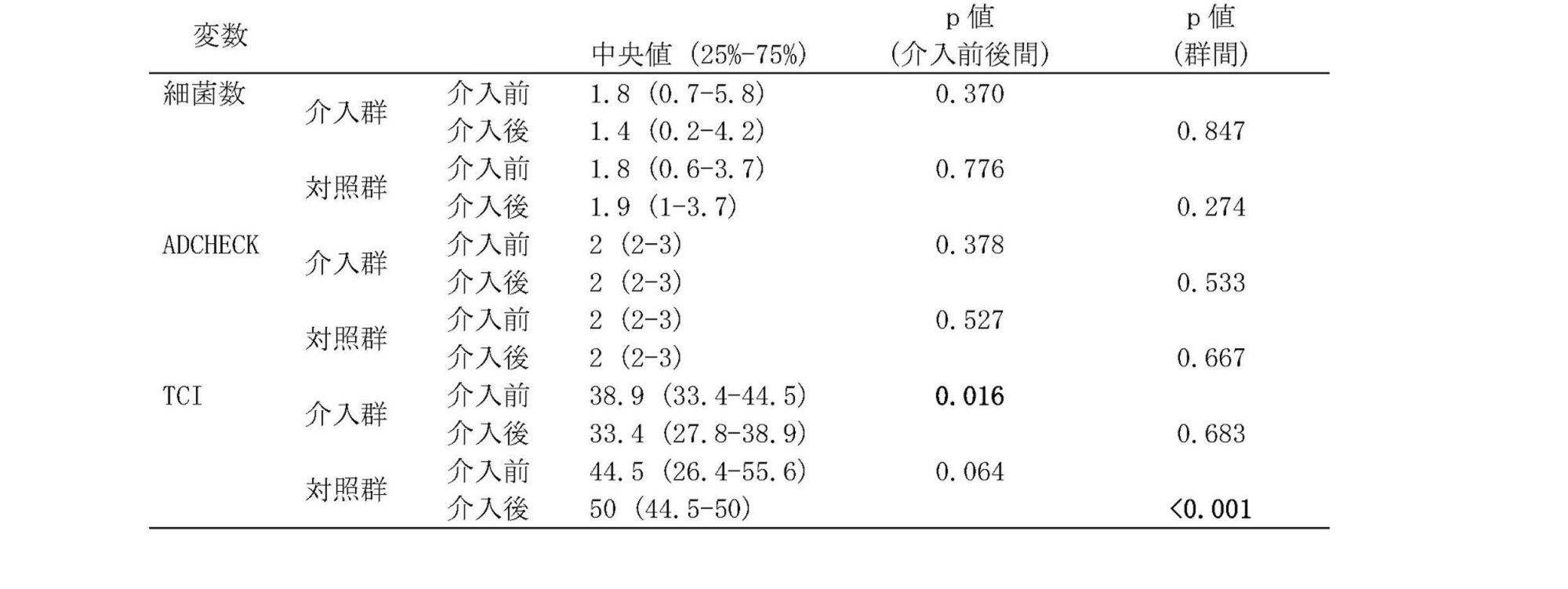

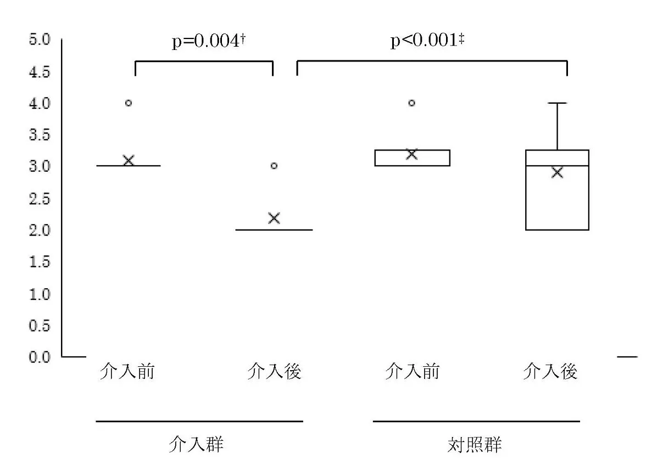

試験は、介護保険施設5施設に入所する高齢者者49人を対象として、グリシン3gを含有した食品を摂取する群(介入群)と、プラセボ食品を摂取する群(対照群)を無作為に分け、試験食品を1週間、就寝前に摂取させた。介入群と対照群は、介入1カ月後、それぞれの群を入れ替えて(介入群→対照群、対照群→介入群)、再度試験食品を摂取させた。細菌カウンターによって口腔総細菌数を、ADCHECK (R)により歯周病原性細菌由来のトリプシン様活性を、Tongue Coat Index(TCI)によって舌苔の付着度を測定・評価した。

試験の結果、介入前後で両群ともに総細菌数、ADCHECK (R)スコアに変化は認められなかったものの、TCIは介入群で介入後に有意に低下した。また、介入後では、介入群は対照群に比べて有意に低下した。ADCHECK (R)スコアがベースライン時に3以上の人(歯周病原性細菌の活動度が高い)では、介入群で介入後に有意に低下していたが、対照群では変化がなかった。一方、介入群、対照群ともに総細菌数に変化は認められなかった。これらの結果から、グリシン含有食品が舌苔を改善するとともに、病原性細菌の活動のみを低下させる可能性があることが示唆された。